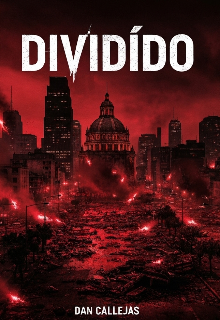

Dividido

TRANSFORMACIÓN: PARTE 2

—Yolo, vete a dormir. No me pasa nada —repetí, la mano firme en la boca para ocultar lo que no debía mostrarse.

Ella inclinó la cabeza, sus ojos brillando.

—¿Seguro? —insistió, acercándose un paso.

—Sí. No te acerques, por favor —la incite a alejarse con la otra mano, un gesto brusco pero sincero—. Tengo malestar estomacal. No quiero vomitarte encima. —Mi voz fue áspera y directa—. Sigue durmiendo; es temprano.

—¿Quieres que le hable a tu mamá? —preguntó de nuevo, con la persistencia de quien no sabe retirarse.

La suya fue una insistencia pequeña, humana, que me tensó hasta el límite. No solo oía su corazón; sentía cada flujo de sangre, cada respiración. Era una tortura sensorial. El impulso de lanzarme sobre ella y morderla se hacía más fuerte con cada segundo.

—Yolo, déjame —mi voz se quebró en un tono más grave y peligroso.

Ella retrocedió y, como si fuera una lámpara que se apaga, sus ojos se cerraron un instante.

—Buenos noches, Elio. Avísame si necesitas algo —dijo, y la puerta se cerró cuando ella entro.

Fui a la puerta de mi cuarto buscando la jeringa, la promesa en un envase, pero un golpe sordo en la nuca me cortó la corriente. La oscuridad vino de golpe, y con ella, otro sueño —uno más—. No quería volver. Pero el sueño comenzó…

El rostro era el mismo, pero el niño había crecido. Ahora era un hombre firme, con músculos tensos que se ocultaban bajo la armadura prestada. Caminaba de noche por las riberas del bosque, envuelto en ropas que no le pertenecían: botas, casco, hombreras que brillaban con la luna. En la oscuridad, una lámpara de fuego marcaba la ruta; a su espalda colgaba una escopeta, y detrás de él se movían sombras que respondían a su paso. No eran su gente: eran los hombres blancos, los que traían lengua extraña y reglas de hierro.

—Chaval, ¿por qué matas a tu propio pueblo? —preguntó el que iba detrás, con la piel más clara y ojos azules que reflejaban la luz de la lámpara.

El joven sonrió. La sonrisa tenía filo, como la sonrisa de un animal que juega con una presa.

—Porque los odio —dijo despacio, saboreando cada palabra—. Y porque quiero lo mismo que vosotros: riquezas, mando y mujeres que no pregunten.

—Eres un hijo de puta, chaval —murmuró el líder, el más viejo del grupo. Aun así, una risa corta se le escapó, un ruido de aceptación al ver que la promesa de violencia se acercaba. —El capitán tuvo razón en perdonarte la vida —añadió, aunque su voz tembló un poco cuando miró al joven—. Eres un afortunado, muchacho. Pero esos ojos tuyos... joder, dan mal rollo.

El joven rio como si fuera una broma que sólo él entendía. Cuando el líder apartó la vista por un segundo, la sonrisa del joven cambió. La lengua le recorrió los labios, como quien espera su próximo platillo.

—Silencio —ordenó el viejo con un gesto—. Mira, chaval: hemos encontrado más de tu gente.

La rama de un arbusto se movió y la luz descubrió un pequeño grupo de personas: algunos cuerpos sentados alrededor de una fogata, rostros cansados, un conejo cocinándose. Gente que creía estar segura por esa noche. Los ojos de los perseguidores se abrieron en odio y hambre.

—Hay que matarlos ahora que están desprevenidos —dijo el de ojos azules, y la frase cayó como una sentencia.

Saltaron sobre la gente. Los gritos rompieron la calma. El crujir de madera y el ruido de armas despertó a la noche. Todo pasó rápido: gritos, llantos, suplicas, órdenes en voz rota, desesperación. El joven solo observó. Vio entre aquellas caras de terror el rostro de su hermana. Vio el rostro de quien pensó ya estaría muerta. Pero la mujer que le miró desde la luz era otra cosa: huesos que marcaban su cara, la piel pegada como una máscara, cicatrices que hablaban de hambre y de noches duras.

Cuando los atacantes cerraron el círculo para cercarla, él estalló. No fue piedad lo que le movió, sino una furia sin nombre que parecía venir de dentro. Saltó al centro del fuego de la pelea como un animal suelto, y sin explicar por qué atacó a los que habían venido con él. No esperó. No dudó. Los abatió con una violencia rápida, eficaz, como si cada golpe pagara una deuda antigua. Los hombres que horas antes lo aceptaban ahora cayeron bajo su furia. Sus gritos se mezclaron con la noche y se apagaron.

Ella intentó correr; esas piernas exhaustas buscaron la fuga. Él la alcanzo. La tomó por la muñeca con fuerza. Ella, en un acto de rabia y defensa, clavó un cuchillo en su mano. Él ni siquiera chilló. Se quitó el casco con gesto lento y casi reverente.

Ella abrió los ojos.

—¿Hermano? —susurró débilmente antes de desplomarse en el suelo.

Él la atrapó antes de que golpeara el polvo. Su cuerpo temblaba, pero la sostuvo firme, como si se negara a perderla otra vez. La cargó entre los brazos, cruzando el campo silencioso hasta que encontró refugio bajo una vieja choza abandonada. El amanecer comenzaba a teñir el horizonte y el miedo lo atravesó: el sol. Aquella maldita luz que podía traerle la muerte.

Dentro, el aire olía a madera podrida y sangre seca. La acostó con cuidado sobre una cama de paja y plantas, buscando en su bolsa un trapo sucio con el que limpió su frente. Su respiración era débil, apenas un hilo de aire, pero todavía estaba viva.