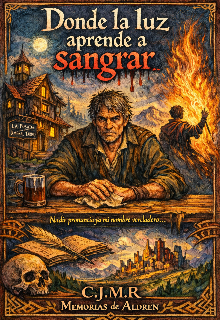

Dónde la luz aprende a sangrar

Dónde la luz aprende a sangrar

Nadie pronuncia ya mi nombre verdadero.

No porque esté prohibido, ni porque tema que alguien lo oiga. Simplemente dejó de servirme. Los nombres son anclas: mantienen las cosas en su lugar mientras aún creen pertenecer ahí. El mío se soltó hace tiempo, y desde entonces flota, inútil, en recuerdos que ya no me reconocen.

Aquí me llaman Aldren.

Es un nombre sencillo. Ligero; No carga historia ni expectativa. Nadie lo dice con reverencia ni con miedo. Lo dicen para pedir otra copa, para preguntar el precio de una habitación, para quejarse del frío. Es perfecto.

Trabajo en la Posada del Umbral Tardío, un edificio que parece haber sido construido por alguien que se arrepintió a mitad de camino. Las vigas crujen incluso cuando nadie camina, las paredes no encajan del todo y el techo gotea aun en noches despejadas. Está situada al borde de Virel, una aldea que no figura en los mapas recientes y que los antiguos prefieren no nombrar.

Los lugares olvidados tienen una ventaja: el mundo no los vigila de cerca.

Limpio mesas. Sirvo bebida aguada. Escucho historias que no me pertenecen. La gente habla cuando cree que nadie importante oye, y yo me he vuelto experto en parecer irrelevante. Aprendí que la mejor forma de esconderse no es huir, sino volverse común.

Es curioso cómo las leyendas sobreviven incluso cuando sus protagonistas no quieren hacerlo.

He oído mi historia contada al menos una docena de veces, siempre incorrecta, siempre exagerada. Hablan del muchacho que desafió a la luz. Del aprendiz que aprendió demasiado rápido. Del nombre que ardió hasta quedar en cenizas. Yo asiento, sonrío cuando corresponde, sirvo otra copa y dejo que la historia se equivoque un poco más.

No estoy aquí para corregirlos.

Estoy aquí porque si no escribo lo que ocurrió, alguien más lo hará.

Y lo hará peor.

Esa noche, el viento entró antes que los clientes. Siempre lo hace cuando algo importante está por comenzar. Se coló por la puerta principal como un visitante maleducado, levantando polvo y apagando una lámpara cercana. Nadie pareció notarlo, pero yo sentí el cambio de inmediato. El aire se volvió más denso, como si estuviera conteniendo el aliento.

Mientras secaba vasos con un trapo demasiado viejo para ser blanco, uno de los viajeros mencionó la Lumbre Viva.

Lo dijo sin respeto. Como quien habla de una superstición lejana o de una historia mal contada por viejos borrachos.

La palabra me atravesó como una astilla.

Lumbre.

Todavía puedo sentirla si no me cuido. No quema al principio. Primero convence. Se instala bajo la piel como una promesa razonable, como una solución que nadie más tuvo el valor de intentar.

Cerré los ojos solo un instante.

Fue suficiente.

El pasado no necesita invitación. Solo una rendija.

Nací en Caelumbria, una ciudad que ya no existe, aunque sus ruinas sigan levantándose como huesos gigantes en medio del valle. Era una ciudad de cobre y campanas, de música constante y calles tan estrechas que el sol tenía que pedir permiso para entrar.

Mi madre decía que Caelumbria cantaba incluso cuando dormía. Que si uno aprendía a escuchar con atención, podía oír cómo las piedras se contaban secretos antiguos. Yo le creía, porque mi madre nunca mentía sobre cosas importantes.

Mi nombre entonces era Isekar.

Tenía siete años cuando entendí que el mundo hablaba un idioma que no todos podían oír.

No fue una revelación gloriosa. No hubo rayos de luz ni voces descendiendo del cielo. Fue algo pequeño. Ínfimo.

El viento.

Una tarde barría el taller de mi padre. El metal aún estaba caliente y el aire olía a cobre y sudor. La puerta estaba abierta, y el viento entró levantando polvo del suelo. Pero no lo hizo al azar. Giró. Dudó. Se replegó sobre sí mismo, como si buscara algo.

Como si me buscara a mí.

Sentí una presión en el pecho. No miedo. Reconocimiento.

Dije una palabra que no conocía.

No la pronuncié en voz alta. Simplemente ocurrió dentro de mí, como si siempre hubiera estado allí.

El viento se detuvo.

No calmado. No apaciguado. Detenido. Como si alguien hubiese sujetado el aliento del mundo entre dos dedos.

Luego todo volvió a la normalidad. El polvo cayó. El aire siguió su camino. Yo me quedé de pie, con la escoba temblando en las manos, sabiendo —sin entender cómo— que algo irreversible acababa de comenzar.

No se lo conté a nadie.

Los niños aprenden rápido qué cosas traen castigo incluso antes de ser prohibidas.

Mi madre murió al invierno siguiente.

No fue heroico ni trágico. Simplemente no despertó una mañana. El frío se le quedó dentro, dijo la partera. Mi padre no lloró en el entierro. Golpeó el ataúd una vez con la palma abierta, como si quisiera despertar algo que ya se había ido, y luego volvió al taller.

Yo aprendí entonces que el silencio también puede ser una forma de gritar.

Después de eso, las cosas comenzaron a romperse a mi alrededor.

No siempre de inmediato. No siempre de manera visible.

Un clavo que se doblaba solo.

Una llama que ardía más tiempo del debido.

Sombras que parecían llegar tarde a sus dueños.

Yo no hacía nada. O eso creía. Pero el mundo respondía como si yo hubiera formulado una pregunta sin darme cuenta.

Fue Maelcor quien lo notó primero.

Maelcor el Gris no parecía peligroso. Era bajo, delgado, y caminaba con un bastón que no necesitaba. Llegó a Caelumbria una mañana envuelta en niebla y pidió agua en el mercado como cualquier viajero. Pero sus ojos… sus ojos no miraban las cosas. Las medían.

—Ese niño —dijo, señalándome desde el otro lado de la plaza— tiene ruido dentro.

Así empezó todo.

Pero esa historia merece ser contada con cuidado.

No esta noche.

Esta noche, en la posada, alguien reía demasiado fuerte. El sonido me devolvió al presente como un golpe seco. Dejé el vaso sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. Nadie lo notó.

#1295 en Fantasía

#237 en Magia

fantacia accion aventura, fantacia amor secretos mitologia, fantasía oscura magia

Editado: 02.01.2026