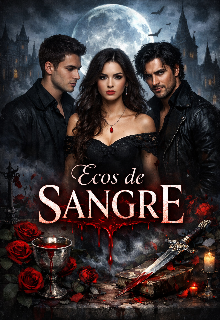

Ecos de sangre

Ecos

Nunca quise venir a este lugar.

Eso fue lo primero que pensé cuando el coche cruzó el viejo cartel oxidado que anunciaba el nombre del pueblo: Ravenwood. Las letras estaban desgastadas por el tiempo, como si incluso el propio nombre hubiera intentado huir alguna vez… y no lo hubiera logrado.

Ravenwood parecía tranquilo. Demasiado.

Los árboles rodeaban la carretera como testigos silenciosos, altos, antiguos, con ramas tan entrelazadas que apenas dejaban pasar la luz del sol. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, aunque el día era templado. No sabía por qué, pero tuve la extraña sensación de que el pueblo me observaba. Como si hubiera estado esperando mi llegada.

—Ya casi llegamos, Bella —dijo mi madre, sin apartar los ojos del camino.

Asentí, aunque no estaba escuchando del todo. Apreté con fuerza el colgante que colgaba de mi cuello: una pequeña piedra roja engarzada en plata. Había pertenecido a mi abuela. Nunca me separaba de él. No desde el accidente.

Desde la muerte de mis padres.

Ravenwood no era un nuevo comienzo. Era una huida.

Las casas comenzaron a aparecer entre los árboles: antiguas, de madera oscura, con porches amplios y ventanas que parecían esconder más secretos de los que mostraban. Todo tenía un aire… detenido. Como si el tiempo avanzara aquí de una forma distinta al resto del mundo.

Cuando llegamos a la casa, mi estómago se encogió.

Era grande, vieja y hermosa de una forma inquietante. Las enredaderas cubrían parte de la fachada, y las contraventanas de madera crujieron cuando el viento las rozó. Sentí un escalofrío inmediato.

—Ha estado en la familia durante generaciones —dijo mi madre, intentando sonar animada—. Solo necesita un poco de cariño.

Yo no respondí. La casa no me parecía abandonada. Me parecía despierta.

Esa noche casi no dormí.

El silencio de Ravenwood no era normal. No había ruidos de coches, ni sirenas, ni voces lejanas. Solo el susurro del viento… y, en algún momento de la madrugada, juraría que escuché pasos en el exterior de la casa.

Cuando por fin amaneció, me sentí ridícula por haber tenido miedo.

Mi primer día en el instituto llegó demasiado rápido.

Ravenwood High era un edificio antiguo de ladrillo oscuro, rodeado de árboles centenarios. Los estudiantes se movían en pequeños grupos, como si cada uno perteneciera a un círculo invisible del que no era fácil entrar o salir.

Sentí todas las miradas sobre mí en cuanto crucé las puertas.

La chica nueva.

Respiré hondo y avancé por el pasillo, intentando ignorar los murmullos. Entonces lo sentí.

Esa presión extraña en el pecho. Como si el aire se hubiera vuelto más pesado de repente.

Y lo vi.

Estaba apoyado contra una taquilla, observándolo todo con una calma que no encajaba con nadie de su edad. Ethan. No sabía su nombre todavía, pero algo en él hizo que el mundo a mi alrededor se desdibujara.

Tenía el cabello oscuro, perfectamente desordenado, y unos ojos profundos, de un color imposible de definir. No me miraban como los demás. No había curiosidad… sino reconocimiento.

Como si me conociera.

Nuestros ojos se encontraron, y el tiempo se detuvo.

Mi corazón empezó a latir con fuerza, sin razón aparente. Sentí un escalofrío recorrerme la piel, y por un segundo tuve la absurda certeza de que ese momento era importante. Peligrosamente importante.

Ethan frunció el ceño levemente, como si algo le doliera al verme. Apartó la mirada primero.

Y eso fue lo que más me inquietó.

Porque en ese breve instante, supe una cosa con total claridad:

👉 Mi vida acababa de cambiar.

No tenía idea de que ese encuentro era solo el principio.

Ni que Ravenwood no me había traído allí por casualidad.

Ni que la sangre que corría por mis venas estaba a punto de despertar ecos que jamás podrían silenciarse.

Intenté concentrarme en las clases durante el resto de la mañana, pero fue imposible.

Cada vez que el profesor decía mi nombre, tardaba unos segundos en reaccionar. Cada vez que alguien me hablaba, asentía sin estar del todo presente. Mi mente volvía una y otra vez al mismo lugar: los ojos de Ethan.

No era solo que fueran intensos. Era la forma en la que me había mirado. Como si verme le hubiera despertado algo que llevaba mucho tiempo dormido… o enterrado.

En la clase de historia, me senté en uno de los últimos pupitres. Saqué mi cuaderno y empecé a garabatear sin darme cuenta. Árboles. Sombras. El símbolo de una luna partida en dos. Cuando me di cuenta de lo que estaba dibujando, un escalofrío me recorrió los dedos.

—Bonito dibujo.

Levanté la vista sobresaltada.

Una chica de cabello rizado y ojos oscuros estaba sentada a mi lado. Sonreía, pero había algo nervioso en su expresión.

—Oh… gracias —respondí, cerrando el cuaderno—. Soy Bella.

—Briar —dijo—. Eres nueva, ¿no?

Asentí.

—Se nota —añadió, bajando la voz—. Ravenwood no recibe gente nueva muy a menudo.

Hubo algo en su tono que me puso alerta.

—¿Por qué?

Briar dudó. Miró alrededor, como asegurándose de que nadie escuchara, y luego se encogió de hombros.

—Es un pueblo… especial.

Antes de que pudiera preguntarle qué quería decir con eso, la puerta del aula se abrió.

El aire cambió.

No fue una metáfora. Fue real. Lo sentí en la piel, en los pulmones, en el latido acelerado de mi corazón.

Él entró sin pedir permiso.

Era alto, de hombros relajados y una sonrisa ladeada que parecía saber cosas que el resto del mundo ignoraba. Su presencia llenó la sala de una manera peligrosa, magnética.

Lucien.

No sabía su nombre todavía, pero supe al instante que era distinto a Ethan. Donde Ethan era silencio y contención, Lucien era caos. Oscuridad envuelta en encanto.

Sus ojos —de un gris intenso— recorrieron el aula sin interés… hasta que se detuvieron en mí.

Sonrió.

No fue una sonrisa amable. Fue lenta. Calculada. Como si acabara de encontrar algo que no sabía que estaba buscando.

Sentí un nudo en el estómago.

—Tarde, señor —dijo el profesor con voz cansada.

—Lo sé —respondió Lucien, sin disculparse—. No volverá a pasar.

No sonó convincente. Se dirigió directamente hacia el fondo del aula y, para mi horror absoluto, ocupó el asiento vacío justo detrás de mí.

Incliné la cabeza hacia adelante, incómoda.

—No mires —susurró Briar.

—¿Qué? —murmuré.

—A Lucien. No es buena idea.

Demasiado tarde.

Sentí su presencia inclinándose hacia mí, lo suficientemente cerca como para que su voz me rozara el oído.

—Bella —dijo.

Mi corazón se detuvo.

Me giré lentamente.

—¿Cómo sabes mi nombre? —pregunté.

Sus labios se curvaron aún más.

—Digamos que tengo buena memoria.

Sus ojos bajaron brevemente hasta el colgante rojo que llevaba al cuello. Por una fracción de segundo, su expresión cambió. Algo oscuro. Algo serio.

—Interesante —murmuró.

—¿Qué es interesante? —pregunté, con más firmeza de la que sentía.

Lucien volvió a reclinarse en su silla.

—Tú.

Un escalofrío me recorrió de pies a cabeza.

El timbre sonó poco después, rompiendo la tensión. Me levanté de golpe, recogiendo mis cosas.

—Aléjate de él —dijo Briar en voz baja—. Y de su hermano.

Me quedé helada.

—¿Hermano?

Briar no respondió. Ya se estaba alejando por el pasillo.

Salí del aula con el corazón desbocado. El pasillo estaba lleno de estudiantes, pero aun así me sentí observada. Atrapada.

—Bella.

La voz de Ethan me detuvo.

Me giré. Estaba a unos pasos de distancia, con el ceño fruncido, claramente inquieto.

—Tenemos que hablar —dijo.

Antes de que pudiera responder, Lucien apareció a su lado, apoyando un brazo en su hombro con una familiaridad provocadora.

—Creo que eso debería decidirlo ella, ¿no crees, hermano?

Hermano.

La palabra cayó como una sentencia.

Los dos me miraban ahora. Ethan, con preocupación. Lucien, con hambre.

Y yo, sin saber por qué, tuve la certeza de que elegir a quién escuchar sería el primer error de muchos.