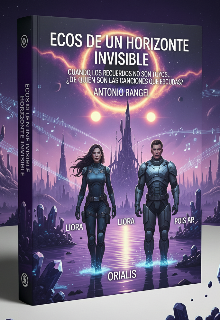

Ecos de un Horizonte Invisible

Capítulo 2 – El eco del doble sol

El horizonte se partía en dos con cada amanecer. Los soles gemelos ascendían lentamente sobre la línea curva del planeta, proyectando sombras dobles y colores imposibles. Liora despertó con el rostro húmedo por la brisa metálica del río de cristal que rodeaba la ciudad sumergida. La arquitectura, formada por estructuras de un material semitransparente, vibraba con el pulso de un canto que no era humano. Ella lo sentía en los huesos, como si un recuerdo ajeno habitara en su médula.

—No soy la única que lo escucha… —murmuró, aunque nadie estaba cerca.

La ciudad de Orialis se había levantado siglos atrás sobre ruinas que parecían aún más antiguas que el tiempo registrado. En sus muros estaban inscritos símbolos que cambiaban de posición cada vez que alguien dejaba de observarlos. Los ancianos decían que eran guardianes, pero Liora sospechaba que eran advertencias.

Aquella mañana, un consejo secreto había convocado a los jóvenes elegidos. Solo unos pocos habían nacido con la capacidad de percibir los “ecos”, vibraciones de memoria que se desprendían de cada objeto. Liora fue llamada.

El salón ceremonial se iluminó con miles de espejos suspendidos en el aire. Cada espejo reflejaba un instante distinto de la vida de alguien, fragmentos de sueños, batallas, amores y muertes. El anciano maestro Kaelor se inclinó hacia ella:

—Tus pasos ya fueron escritos en otro tiempo. ¿Quieres leerlos o prefieres escribir los tuyos?

Liora, confundida, extendió la mano hacia un espejo que latía como un corazón líquido. Apenas rozó la superficie, una visión la golpeó con fuerza: vio un océano rojo, una guerra que no conocía, y un hombre con armadura luminosa que la llamaba por su nombre aunque jamás lo había visto.

El eco resonó en su pecho, y comprendió que el pasado no era pasado: era una advertencia.