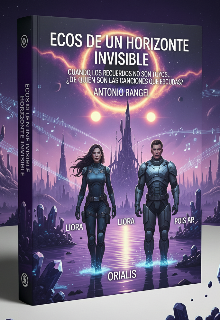

Ecos de un Horizonte Invisible

Capítulo 4 – Canción de lo invisible

La noche cayó con violencia. Los dos soles desaparecieron tras las dunas de cristal y el cielo se tornó en un manto de neblina púrpura. Liora descendió con el artefacto oculto bajo su túnica, sabiendo que había cometido un acto prohibido. Nadie debía poseer los objetos de los viajeros.

En la plaza central, cientos de ciudadanos escuchaban el concierto ritual. Las voces del coro se elevaban como columnas de humo, repitiendo versos que nadie entendía, pero que todos temían. Cada palabra vibraba en el aire y las estatuas antiguas respondían emitiendo destellos de luz.

Liora sintió que la melodía del coro se entrelazaba con la canción que había escuchado en su visión. Era la misma… solo que incompleta.

Se apartó de la multitud y se refugió en una callejuela. Allí, las sombras parecían tener volumen propio, moviéndose con independencia de la luz. Una de ellas se desprendió de la pared y adoptó forma humana. No tenía rostro, pero sí voz.

—Tú eres la llave. Y yo soy el candado que nadie pidió abrir.

La sombra extendió su brazo hacia el artefacto. Liora retrocedió, pero entonces el objeto vibró y proyectó un haz de luz que atravesó a la sombra, revelando en su interior escenas de un futuro que aún no había sucedido: batallas aéreas, criaturas de humo devorando ciudades, y una flota de naves gigantescas atravesando los cielos.

La sombra gritó, pero no desapareció. Se transformó en un coro de miles de voces superpuestas.

—Cuando el horizonte invisible se abra, los recuerdos no serán tuyos…

El eco de la advertencia retumbó hasta que la ciudad entera pareció estremecerse. Liora comprendió que aquel objeto no era solo una brújula ni un reloj: era un testamento de mundos olvidados.

Y con él, su destino había dejado de ser suyo.