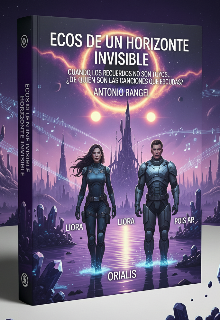

Ecos de un Horizonte Invisible

Capítulo 5 – La ciudad que respira

Liora salió del portal de luz con el corazón latiendo a un ritmo inusual. Delante de ella se extendía Orialis, pero transformada. Las torres de cristal líquido brillaban como si tuvieran respiración propia, expandiéndose y contrayéndose suavemente al compás de una melodía que no podía oírse, solo sentirse. Cada calle parecía un acorde, y cada edificio un instrumento afinado por un compositor invisible.

El suelo reflejaba los dos soles, multiplicando infinitas veces su figura. Las sombras dobles jugaban entre sí, creando formas de criaturas que no existían, pero que parecían observarla. Liora percibió que la ciudad no era un lugar físico, sino un ser viviente, y que su llegada había despertado una resonancia en cada fragmento de cristal.

A medida que caminaba, la melodía aumentaba. Se convirtió en un flujo de luz, cada nota visible, cada acorde tangible. Liora comprendió que su tarea no era solo caminar, sino seguir la armonía, dejarse guiar por ella sin resistencia. Entre las torres surgieron figuras flotantes, como sombras conscientes, que parecían querer comunicarse a través de gestos y destellos.

—No temas —susurró una de ellas en un idioma que Liora no comprendía, pero que entendía con el corazón—. La ciudad sabe que vienes.

Respiró profundo y continuó, cada paso sincronizado con los ecos de luz que recorrían el suelo y el cielo. Orialis no solo estaba viva; era un espejo de futuros posibles, y Liora era su intérprete obligada.