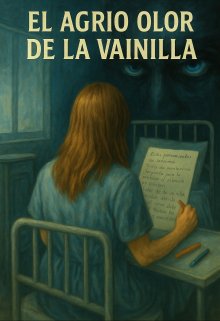

El agrio olor de la vainilla

Capitulo 1

El doctor Campbell caminaba por el pasillo con su taza de café por la mañana, sabor moca con una pizca de azúcar en él, nunca más de dos cucharadas. Se dirigía hacia la habitación 401 para darle la buena noticia al paciente y así poder terminar su turno. Miró por la ventana en la mitad de la puerta antes de abrir, pero para su sorpresa vio a la paciente en el aire. No podía creerlo, no podía ser verdad. Buscó entre todas las llaves que tenía y abrió la puerta rápidamente, y la vio claramente. Desde afuera de la puerta solo se veían los pies en el aire, pero ahora estaba claro: se había suicidado. Solo bastó un vistazo rápido a la cabeza de la chica, que se encontraba morada por la falta de oxígeno, su cuerpo pálido como el mármol. Todo eso confirmaba que no había nada que hacer, probablemente llevaba tiempo ahí. Después de ese segundo apartó la mirada, no le importó siquiera con qué se había podido colgar. Salió de la habitación y cerró la puerta para reportar el caso.

Cuando volvió con el equipo que se encargaría del cuerpo de la chica, buscó entre sus cosas para poder encontrar una razón de por qué una chica en buenas condiciones, sin recaídas y que tomaba sus pastas constantemente, podría haberse suicidado. Llevaba meses internada, le faltaba poco para poder darla de alta, aunque fuera a parar a otro lugar peor y más oscuro, que sería la cárcel, pero eso no importaba. Se empeñó en saber la razón, y en su búsqueda solo encontró unas hojas en el escritorio de la chica. Las había escrito con un crayón rojo que le dejaron para evitar situaciones como esta. Comenzó a leer.

Erán las 3 p. m. en Madrid, España. El ambiente era uno tranquilo, como cualquier sábado de verano, pero repentinamente este cambió, tornándose en un ambiente tétrico y tenso, en la casa de la señora Smith, donde tan solo bastaba con pasar frente para sentir que algo adentro de esta no estaba bien, para sentir esa tensión que ponía los pelos de punta y podía incluso ahuyentar a los animales, sin mencionar el hedor que emanaba de la casa: el de la putrefacción. Cualquiera pensaría que era el olor de una carne que se echó a perder por el calor, pero en realidad era el olor de un cuerpo deteriorándose. Al otro lado de la casa, en el baño, estaba la señora Smith vomitando la paella que acababa de comer en el almuerzo, tan solo unas horas antes de que la tragedia ocurriera.

Se mantuvo allí, con la cabeza sobre la taza, su pelo mojándose del agua del inodoro por más de 10 minutos. Después de procesar lo sucedido, decidió salir, pero esta no pudo terminar de pasar el vestíbulo para cuando volvió a vomitar. No logró llegar al baño; soltó todo lo que le quedaba en el estómago en el piso reluciente que tanto se esmeraba en cuidar. Se sentía mareada y con algunas náuseas aún, pero el hedor la

hizo volver en sí, la hizo recordar la situación en la que se encontraba. No sabía qué debía hacer; lo más lógico y humano en ese momento era llamar a la policía. Aunque el ambiente no fuera el más favorecedor para ella, tenía que llegar al teléfono de la casa. El único obstáculo que se oponía entre ella y su objetivo era que el teléfono estaba en la sala, al lado del sillón color blanco que tenían desde un mes atrás, justo en el cual yacía su esposo muerto. Solo se quedó parada pensando qué hacer, hasta que por fin Clara se armó de valor y caminó unos pasos. Sin embargo, al instante de entrar en la sala, vio lo que había hecho y soltó una lágrima. Al ver el cuerpo en el sillón, frío y petrificado, sintió una sensación de culpa que emanaba desde lo más profundo de su ser y la atravesara cual bala. Su cuerpo quedó vacío, y como la caja de Pandora, solo quedó una cosa dentro de ella: el arrepentimiento.

Recordó lo sucedido con más detalle al ver las marcas en el cuello de su esposo: sus dedos marcados, la depresión en su piel que aún era visible, incluso, si se veía detalladamente, se podían ver como le había clavado las uñas en de la mano izquierda, creía que se había roto un par en el acto. Era obvio que lo había ahorcado, incluso había gritado en cierto punto, pero no lo suficiente para que alguien lo oyera, o al menos eso creía. Ella misma había matado a la persona por la que decía vivir y hubiera dado la vida, con su compañero de vida por más de 5 años. En ese momento pensó en lo último que él debió de haber visto en sus últimos momentos. No pudo contener las lágrimas. Nunca había sido una persona agresiva, siempre había llevado las cosas por un camino más pacífico e indoloro, tanto para ella como para los demás, a excepción de aquella vez, pero eso es punto aparte. Esa vez tenía razones mucho más importantes: él lo había hecho en sus narices. Pero en este caso, ¿por qué? ¿Tan solo por una llamada? ¿Una pequeña sospecha que pudo incluso no ser cierta?

Seguía viendo detalladamente el cuerpo, pero en realidad sus pensamientos divagaban. Se perdió en un mar de recuerdos; comenzó a ver recuerdos hermosos y momentos que habían pasado los dos. Claro, en un principio fueron recuerdos lindos los que aparecían en su mente, especialmente el cuando lo conoció. Fue en la plaza de Madrid, cuando él estaba tomando un café sobre una mesa de un café al aire libre, solo, y ella estaba conociendo el nuevo país al que recién había llegado. Apenas si tenía para pagar por los servicios, pero decidió sentarse cerca de él y pedir algo para que no la echaran. Solo se dispuso a admirarlo.

Era tan guapo, un hombre bien parecido. No pudo creer que nadie estuviera a su lado, no pudo resistirlo y se acercó un poco más, estando prácticamente a menos de dos metros de él. Desde esa distancia pudo diferenciar sus rasgos: su dentadura perfecta, su tono blanco de piel, tan blanco que reflejaba el sol, y ese aroma, un nuevo aroma

que la hipnotizaba, toques cítricos pero muy concentrados. Nadie puede ser así de perfecto, pensó ella, debe tener algo escondido. Toda fruta, por bien que se vea, tiene un gusano por dentro.

Él, al notar que alguien lo miraba, giró la cabeza en 180 y la vio en la mesa del lado. Decidió acercarse y sentarse a su lado, primero preguntando si podía hacerlo y presentándose como Edward. Así fue como comenzó esa travesía de amor tan perfecta para ella. Para esa época, solo pudo pensar que por fin había encontrado al sol en el que giraría su mundo.

Sin embargo, también recordó los momentos que no fueron tan gratos. ¿Por qué estaba recordando eso en ese momento? Desde hace ya un poco más de un año, solo podía recordar cómo él llegaba tarde del trabajo con la excusa de tener que trabajar turnos extra. La mayoría del tiempo se lo pasaba fuera de casa. No sabía con quién estaba, qué estaba haciendo, si era verdad lo que le estaba diciendo… todo era incertidumbre para ese entonces. Ella no paraba de preocuparse. Ya había comido todas las uñas para ese entonces. Incluso recordó cuando ella le reclamó ese comportamiento tan anormal, y él solo le dijo:

—Estás exagerando las cosas como de costumbre. Te digo la verdad, ¿o es que no confías en mí?

Ella, obviamente, no le creyó claramente. ¿Cómo creería una excusa tan pobre? Las cosas hubieran sido diferentes si tan solo no tuviera una relación tan cercana con la vecina Jessica, se mudó al lado ya hacía 6 meses atrás y ellos dos se habían vuelto muy buenos “amigos”. Desde que ella se había mudado, su esposo —o bueno, para ese momento “exesposo”, pensó— había cambiado incluso más. Debía ser por ella. Siempre se culpó a sí misma porque no podía engendrar un hijo. Esa era la única manera de amarrar a un hombre. Nunca pensó que lo necesitara en algún momento; no obstante, pudo ser eso por lo que él le había sido infiel con ella, y en este caso no encontró otra razón para el engaño. Clara se consideraba mucho más hermosa, con su piel morena, su pelo ondulado, pero no lo suficiente para llamarlo crespo, sus ojos color ámbar y sus labios gruesos, una figura excepcional, cuidaba cada aspecto de si, incluso sus uñas eran largas y bien decoradas. No entendía cómo era que su esposo se fijaría en una mujer sin gracia, pálida y flacuchenta, lo único que podía rescatar de ella era su color de ojos azules, tan claros que podían llegar a ser aterradores si se miraban detenidamente. Entonces volvió a arrepentirse de lo que le había pasado con William, gracias a su influencia, ella ya no podía tener hijos.

Para cuando se dio cuenta, seguía parada mirando la escena del crimen con el puño cerrado y ardiendo de la ira. Ya el sentimiento de arrepentimiento se había esfumado.

Eso no es lo importante ahora, pensó: “Si no llamo a la policía, ¿qué debería hacer con el cuerpo?”.

¿Debería esconderlo? ¿Debería contarle a alguien? Si así fuera, nadie le creería, y no tenía a nadie más que él.

No quería dejar todo lo que tenía y no quería que todo por lo que había luchado para sacar su carrera de Química, todos esos sacrificios —y sí que fueron muchos—, dejar su país natal y su anterior relación atrás… no quería que todo eso quedara como una gota sobre un gran mar que sería esta situación.

En ese momento se le ocurrió la grandiosa idea. Pensó: “Nadie tiene por qué saber lo que pasó en este lugar, voy a hacer que nadie se entere”. Primero me tengo que deshacer del cuerpo, después pensaré en qué diré de él. No tuvo una idea de cómo, pero sí sabía que debía hacerlo rápido, la descomposición y el clima no jugaban a su favor. No entendía por qué todas las personas que amaba terminaban de la misma manera. Tal vez su único pecado fue amar de una manera tan profunda que se perdiera a sí misma en ese amor, tanto como para llegar a cegar su visión. Pero, aun estando destrozada, seguía con un temple firme. Debía concentrarse, tenia mucho en juego, ya tenía un trabajo como docente en una universidad, ya tenía casa. No volverá a pasar, pensó. Todo ha cambiado. Esta vez ella era la que tenía el poder. Se acercó aún más al cuerpo, pero después de sentir cómo el reflujo le subía por la garganta —ese ácido que le quemaba y formaba una bolsa en sus mejillas, que si siquiera respiraba llenaría todo de un olor horroroso—, retrocedió y se lo tragó. Se le ocurrió poder deshacerse de él con sus conocimientos. Seguía siendo una química hecha y derecha, por consiguiente, tenía algunos conocimientos, aunque fueran básicos, y formas de hacerlo. Por lo que de inmediato supo que la manera más simple y eficaz de deshacerse del cuerpo, sin dejar ningún rastro en su casa —aún más importante—, debía hacerlo antes de que este comenzara a emanar más olor y alertara a los vecinos. Lo más difícil en este momento sería conseguir los materiales necesarios. El primero y principal era el químico ácido fluorhídrico y un contenedor de plástico. Era un químico que no se vende en todas partes y, por lo mismo, levantaría sospechas al comprarlo. Pero después recordó que, en realidad, no debía pasar por ninguno de esos problemas: justamente en la universidad en la que trabajaba podía encontrarlo. Debía ser de esa manera; ya para ese punto, no tenía otra idea en mente.

Debió encontrar el contenedor, ya que el líquido que ella estaba por ponerle al cuerpo de su esposo podía romper el piso si no se usaba en plástico. Por lo que se puso

manos a la obra, dejando todo tal cual estaba, y tomó las llaves del carro para ir a la universidad en la cual enseñaba ya desde un tiempo atrás, aplico a varios trabajos, pero ese era el único que consiguió, sabiendo que no tenía papeles legalmente hablando, pero le ayudó el hecho de que su marido estuviera trabajando para la empresa de computadores. Condujo por 20 minutos, en realidad era cerca de su casa. Lastimosamente, al llegar recordó que no se encontraba abierta por ser sábado. Lo primero que pensó fue en romper la ventana y entrar a la fuerza de alguna manera, pero activaría la alarma, por lo que la descartó al instante. Tenía que pensar en algo más simple y que no terminara con ella rodeada de policías y ellos encontrando el cuerpo. En ese momento vio salir a Jorge, el conserje. Era un hombre bueno, no conocía a muchas personas en su trabajo, pero él era de los pocos que la saludaba todas las mañanas. Justo cuando salía, cerró la puerta con sus llaves. Él seria su llave de entrada. Solo debía acercarse y convencerlo de dárselas. Era algo simple, al menos eso fue lo que creyó en ese momento. Simplemente le diría una excusa barata para que la dejara entrar. Esperaba que supiera o si no, no serviría de nada. Para cuando llegó al lado de la columna donde él estaba regando las plantas, ya sabía qué le diría. —Buenos días, disculpe, Jorge, no sé si me reconozca. Yo soy la profesora Clara. —Buenos días, profesora. Claro que la conozco, ¿qué la trae por aquí en la bella tarde de un sábado? —Usted no me lo va a creer, pero dejé algunos papeles en el escritorio ayer y los necesito de manera urgente. Justo olvidé que era sábado. No sé si usted me pueda ayudar a entrar, le prometo que no me tomará más de cinco minutos. —Sí, claro, yo le puedo hacer el favor. Yo la acompaño. De igual manera, tenía que terminar de limpiar el laboratorio y me viene bien algo de compañía de vez en cuando. Mierda, ¿qué hago? —pensó Clara—. No podía dejar que fuera con ella, debía librarse de él. No quería entregarse a la posibilidad de que no se apartara de ella ni un momento. —No se moleste, solo me tardaré un momento. Usted puede seguir con aquí. De seguro tiene mucho trabajo. —No, señora. ¿Cómo se le ocurre que la dejaría sola en un lugar tan desolado? Insisto.

Entraron al tiempo, el cerrando la puerta detrás de ellos, caminaban por el pasillo hacia el laboratorio. Cada paso era otra gota de sudor que emanaba del cuerpo de Clara.

Cuando él abrió la puerta del laboratorio, ella entró en pánico. Él se ofreció a ayudarla a buscar los papeles, ya que no los vieron en el escritorio. Ella solo pudo asentir. Para

ese punto tenía toda la espalda empapada de sudor, tanto que era incomodo, sus manos temblaban y no podía ni siquiera hablar. No tenía ni idea de cómo haría para que él no se diera cuenta de cuando sacara el galón. Al llegar cerca del almacén y recordar que no tenía la llave, ella le dijo: —Tal vez están aquí. Recuerdo que ayer tuve una práctica con los chicos. ¿Podría abrir, por favor? A lo cual él accedió gustoso. Ella entró primero, sin mirar atrás. Era un almacén ciertamente pequeño, tenía una estantería en el centro que lo dividía en dos partes. Ella pasó por la parte derecha y esperó que él la siguiera detrás. Para cuando llegó al fondo del pasillo y, habiendo visto el galón a la distancia, solo corrió y lo agarró, y planeó rodear la estantería para poder salir. Ella estaba mirando al piso, pero cuando alzó la mirada solo se encontró con los ojos oscuros de Jorge como la noche, que la miraban con sorpresa y curiosidad. Ella no contaba con que él hubiera tomado el pasillo izquierdo. Chocó con él de frente; ambos cayeron al suelo, ella sobre él y sobre un soporte de hierro. Él quedó inconsciente y el ácido se abrió al instante. Cayó sobre el costado izquierdo de él, pero sin quemarlo, y para la desgracia y suerte de ella solo pudo quemar parte de su mano. Ella se levantó al instante del dolor, gritó desde lo más profundo de su ser. Podía ver cómo su piel se caía de su mano, cómo salía sangre de ella, parecía que se caía a pedazos. No lloró, solo miró a Jorge y supo que, en su condición actual, tenía suerte de solo haberlo dejado inconsciente. No quería matar a alguien inocente. Aunque no lo conocía, no tenía razón para hacerlo. Cogió un papel que se encontraba cerca para rodear su mano con mucho dolor y dejarla así, cubierta de sangre, piel y ahora pedazos de papel que se disolvían con la sangre que seguía saliendo. La mejor opción que tenía era dejar todo tal cual estaba. No tenía tiempo de nada. Tenía un cadáver en descomposición. Al menos este no está muerto, pensó para sí. La mano le dolía, era un dolor insoportable, pero aun así tiró papel en el lugar del ácido por si Jorge se llegaba a levantar. Ya estuviera seco, aunque claramente quedaría el hueco en el piso, pero se encargaría de eso después. Le quitó las llaves, cerró las puertas y lo dejó encerrado. Eso sí, le dejó la ventana abierta, aunque sea una pizca, para que respirara, pero no lo suficiente para que la viera.

Subió a su carro y con mucho cuidado dejó el bote de ácido sobre la otra silla. Iba a arrancar, pero justamente en ese momento sonó la alarma de sus medicamentos. Claro, los había olvidado en su casa, pero no le dio mayor importancia y siguió con su plan.

A la mitad del camino comenzó a recordar todo lo que había vivido. Comenzo a pensar en todo lo que había pasado y de pronto se le vino a la cabeza que esta situación era muy similar a la que había vivido con William. Ya habían pasado más de 5 años, pero aun así seguía pensando en él de vez en cuando. En las noches más oscuras, al ver la luna, recordaba las dulces palabras que él le decía: “Tú eres la luna que ilumina mis noches y, aun en la peor de las oscuridades, estás para guiarme. Tú eres simplemente mi faro”. Palabras simples, pero difíciles de olvidar para cualquiera, y mucho más sabiendo que todo había acabado de una manera tan certera, e incluso peor que con Edward, entonces comenzó a recordar todo.