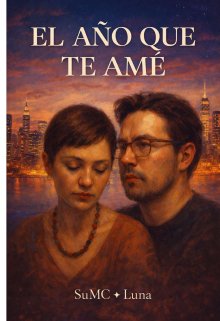

El AÑo Que Te AmÉ

El primer cruce

Susan creció con una ausencia que no hacía ruido, pero ocupaba todo.

No fue un abandono escandaloso ni una ruptura dramática que pudiera señalarse con el dedo. Fue algo más sutil y, por eso mismo, más hondo: la sensación de que el padre estaba… pero no del todo. De que el amor masculino existía, sí, pero nunca terminaba de quedarse.

Desde niña aprendió a observar cómo los hombres se iban. Algunos se alejaban del todo. Otros permanecían a medias, como figuras borrosas que no terminaban de anclarse en ningún lugar. Y sin darse cuenta, Susan empezó a construir una idea silenciosa sobre sí misma: algo en mí no es suficiente para que alguien elija quedarse.

No lo pensaba con palabras.

Lo sentía en el cuerpo.

Con los años, esa herida adoptó una forma conocida. Los hombres llegaban. Se fascinaban. La miraban con admiración. Le decían que era brillante, fuerte, hermosa, distinta. La deseaban. Decían quererla. Pero siempre —siempre— había algo más importante que ella. Un miedo que no sabían nombrar. Un pasado que no soltaban. Otra mujer. Una imposibilidad.

Todos venían.

Ninguno se quedaba.

Susan no se volvió amarga. Tampoco cínica. Hizo algo más complejo: se volvió competente. Aprendió a amar sin pedir. A sostener sin reclamar. A ser la mujer que entiende, la que acompaña, la que no presiona. Pensó —durante mucho tiempo— que amar así era madurez.

Hasta que un día entendió que no lo era.

Era supervivencia.

Susan no siempre desconfió del amor. Hubo un tiempo —muchos años atrás— en que creyó haberlo encontrado de una forma definitiva. No fue un arrebato juvenil ni una historia breve. Fue un vínculo que creció a distancia, alimentado por palabras largas, promesas insistentes y la ilusión persistente de que, esta vez, alguien sí iba a quedarse.

Se conocieron cuando el mundo todavía creía en encuentros improbables. Conversaciones que se alargaban hasta volverse costumbre. Una complicidad que parecía elegida entre muchas otras posibles. Cuando finalmente se vieron, el amor ya estaba ahí, adelantado, esperándolos. Susan se entregó con la fe intacta de quien no ama a medias.

La relación se construyó entre viajes, ausencias y reencuentros. No fue fácil, pero ella creyó. Siempre creyó. Incluso cuando aparecían señales que hoy llamaría advertencias, entonces las llamó sacrificios. Pensó que el amor verdadero también pedía resistencia.

Cuando quedó embarazada, el proyecto se volvió real. Tangible. Se fue con él, dejó su ciudad, su trabajo, su mundo conocido. No lo vivió como una renuncia, sino como un comienzo. Estaba formando la familia que siempre había soñado. La que no tuvo. La que, por fin, parecía posible.

Durante un tiempo, fue feliz.

Y luego, sin estruendo, algo empezó a vaciarse.

No hubo una escena clara ni una despedida anunciada. Hubo silencios. Distancias que crecieron sin nombre. Una ausencia emocional que Susan no supo leer a tiempo. Cuando tuvo que volver por un breve periodo, él la dejó ir con palabras amables… y el corazón ya lejos.

Susan empezó a sentirlo antes de entenderlo.

Las llamadas se hicieron escasas. Las preguntas quedaron sin respuesta. La sensación de estar sola, aun estando en una relación, empezó a instalarse como un frío conocido. Cuando lo enfrentó, no hubo explicaciones largas ni intentos de reparar. Solo una frase, dicha sin anestesia, que le partió la vida en dos:

Ya no te amo.

El golpe no fue solo la ruptura. Fue la caída completa del castillo que había construido con fe. La certeza de que aquello que había pensado eterno era, en realidad, frágil como arena. Se sintió engañada, sí. Pero sobre todo se sintió despojada de su sueño más profundo: el de pertenecer, el de tener un hogar, el de ser elegida.

Durante años, la relación no terminó del todo. Se fue y volvió, como esas heridas que no cierran porque se siguen tocando. Él no se quedaba, pero tampoco soltaba. Y Susan, atrapada entre el amor y la esperanza, tardó mucho tiempo en entender que amar no debía doler así.

Cuando por fin logró salir, no quedó rabia. Quedó algo más silencioso y más grave: la pérdida de la confianza. En los hombres. En el amor. En su propio juicio.

A partir de ahí, Susan se cerró.

No como castigo, sino como supervivencia.

Durante once años no volvió a amar. No porque no pudiera, sino porque no quiso volver a ver derrumbarse el único sueño que había sostenido desde niña. Se dedicó a sus hijas, a su trabajo, a construir una vida estable y segura. Aprendió a no esperar. A no pedir. A no confiar.

Pensó que estaba a salvo. Y durante mucho tiempo lo estuvo, no porque la vida hubiera dejado de ofrecerle riesgos, sino porque ella había tomado la decisión silenciosa de no volver a entregarse a nada que pudiera desarmarla. No sabía que el amor, cuando regresa, no pide permiso.

Cuando su matrimonio terminó, algo dentro de ella se cerró definitivamente. No con rabia, sino con cansancio. Tenía hijas pequeñas. Tenía una responsabilidad enorme. Y decidió, casi sin dramatizarlo, no volver a exponerse. No volver a poner el corazón donde podía ser dejado otra vez.

#1709 en Otros

#358 en Relatos cortos

#4746 en Novela romántica

#1403 en Chick lit

Editado: 19.01.2026