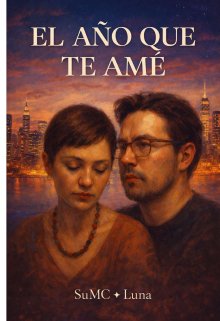

El AÑo Que Te AmÉ

La cercanía

Al principio, Susan no sospechó nada.

No porque fuera ingenua, sino porque no había nada que pareciera peligroso. Todo estaba cubierto por la forma más aceptable del mundo: el trabajo. Mensajes breves. Correos con asunto claro. Preguntas que se respondían y se cerraban. Él escribía con una corrección casi fría, y ella respondía con la eficiencia que había aprendido a cultivar durante años. Nada se salía del cauce.

Pero algo empezó a moverse por debajo.

No fue un cambio abrupto. No hubo una frase detonante ni un gesto inequívoco. Fue un desplazamiento lento, casi imperceptible. Las respuestas dejaron de ser estrictamente funcionales. Aparecieron comentarios que no eran necesarios para resolver nada. Observaciones lanzadas sin urgencia. Una ironía seca. Una frase que no venía al caso y, aun así, se quedaba flotando.

Susan empezó a reconocer el ritmo de sus mensajes antes de abrirlos.

No era coqueteo. Todavía no.

Era presencia.

Había días enteros sin escribirse, y otros en los que la conversación se alargaba sin que ninguno de los dos lo notara, hasta entrada la noche. Susan no supo identificar el momento exacto en que el intercambio dejó de ser laboral. Solo supo que algo había empezado a ocupar un espacio interno que llevaba años cerrado.

Pensaba en él sin proponérselo.

Sonreía al leerlo.

Sentía ese cosquilleo absurdo —casi olvidado— que creyó extinto.

Y al mismo tiempo, se decía que no pasaba nada.

Para él, Susan era la licenciada. La mujer capaz. La que entendía los números, los procesos, las decisiones. La que parecía tener la vida ordenada. Eso era lo que mostraba cuando hablaba con ella. Porque en realidad, Alan hablaba poco. Observaba mucho. Guardaba sus cosas como si el mundo fuera un lugar donde no convenía dejar rastros.

Susan lo intuía sin saberlo del todo. Había algo en su forma de escribir, en la precisión con la que elegía cada palabra, que daba la impresión de estar siempre midiendo el terreno. No se excedía. No se entregaba. No dejaba cabos sueltos.

Y, sin embargo, algo en él se filtraba.

La admiraba.

No como se admira algo lejano o inalcanzable, sino como se admira algo que incomoda. Susan representaba todo aquello que él sentía no haber logrado sostener: estabilidad, claridad, dirección. Ella tomaba decisiones. Hablaba con seguridad. No parecía paralizada por el miedo. Y eso, lejos de tranquilizarlo, lo desarmaba.

Ella no pedía.

No exigía.

No empujaba.

Y esa ausencia de demanda lo dejaba sin defensas.

El primer café llegó casi sin anuncio. Fue sencillo, sin tensión evidente. Hablaron de cosas prácticas, de temas triviales, de ideas sueltas. Él seguía siendo serio, contenido, con esa manera suya de ocupar el espacio sin pedir permiso. Susan lo observaba sin prisa. No buscaba nada, o al menos eso se decía.

Después vino el cine.

Fue ella quien lo propuso, como quien lanza una pregunta sin demasiada expectativa. Él dudó. Hizo un par de comentarios prácticos. Miró el reloj. Y entonces, de pronto, preguntó:

—¿Tienes pareja?

Susan negó con naturalidad. No tuvo que pensarlo.

Luego lo miró.

—¿Y tú?

Él sonrió apenas. No fue una sonrisa cómoda.

—Sí.

Susan se rio, más por sorpresa que por nervios.

—¿Sí? Nunca lo habías mencionado.

Alan frunció el ceño, como si la pregunta le pareciera extraña.

—¿Por qué creíste que no?

Susan se encogió de hombros.

—Porque siempre hablas de tus hijos. Pero nunca de una mujer.

El silencio que siguió no fue largo. Pero fue denso.

—No estamos casados —dijo él al fin—. Vivimos juntos desde hace muchos años. Es… complicado.

No dijo más.

Y Susan, contra lo que hoy haría distinto, no preguntó más.

Esa fue la primera grieta. No por lo que él dijo, sino por lo que no dijo. Porque cuando alguien quiere ser claro, nombra. Y Alan no nombró.

Fueron al cine.

Él no permitió que Susan comprara los boletos.

—Dime la función —dijo—. Yo los compro.

El gesto, simple y correcto, la desarmó más de lo que estaba dispuesta a admitir. No porque fuera extraordinario, sino porque nadie había tenido con ella ese tipo de firmeza tranquila. Sin alarde. Sin demostración. Solo un aquí estoy silencioso.

Durante toda la película, él mantuvo una distancia exacta, casi deliberada. No hubo manos que se buscaran en la oscuridad ni gestos mínimos que pudieran confundirse con descuido. Permaneció ahí, cerca, compartiendo el mismo espacio, el mismo silencio, pero sin permitir que el cuerpo traicionara lo que todavía no estaba dispuesto a nombrar. Esa ausencia de contacto, lejos de tranquilizarla, tensó el aire entre ambos de una manera incómoda y persistente.

#1709 en Otros

#358 en Relatos cortos

#4746 en Novela romántica

#1403 en Chick lit

Editado: 19.01.2026