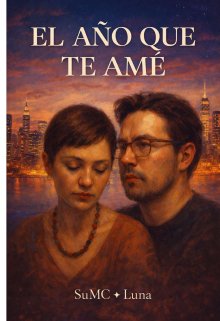

El AÑo Que Te AmÉ

El punto sin regreso

La decisión no llegó como una declaración ni como un plan trazado con claridad. Llegó como llegan las cosas que ya no pueden seguir conteniéndose.

Aquella noche hablaban por WhatsApp. Nada distinto a otras veces, al principio, comentarios sueltos, bromas ligeras, frases que no exigían nada. Pero poco a poco el tono empezó a cambiar. Las palabras se demoraban más. Las respuestas ya no eran automáticas. Había pausas cargadas de intención.

La conversación se deslizó hacia terrenos más íntimos sin que ninguno lo empujara del todo. Una frase llevó a otra. Una confesión pequeña abrió la puerta a algo más. Susan sintió ese calor familiar subirle por el pecho, ese cosquilleo que no era solo deseo, sino expectativa.

—¿Te imaginas estar en un lugar donde nadie nos interrumpa? —escribió él, casi como al pasar.

Susan se quedó mirando la pantalla unos segundos. No era una propuesta explícita. No era una invitación clara. Pero lo decía todo.

—Un lugar donde podamos estar solos —respondió ella.

No hubo marcha atrás después de eso.

Días después, sin ceremonia ni discurso previo, él pasó por ella a la oficina. Susan salió con el corazón desbocado, como si supiera que algo irreversible estaba a punto de suceder. Se subió al auto y, sin pensarlo demasiado, tomaron rumbo sin nombrarlo.

El nerviosismo se volvió risa.

Habían pasado tantos años desde la última vez que cualquiera de los dos había estado en un motel que la situación rozaba lo absurdo. El primero al que intentaron ir ya no existía. El segundo no les convenció. Susan terminó llamando a una amiga para pedir recomendaciones, riéndose de sí misma, de ellos, de lo ridículos que se sentían siendo dos adultos completamente descolocados por el deseo.

—Somos patéticos —dijo ella entre risas.

Él sonrió, nervioso también, pero no se detuvo. No dudó. No retrocedió.

Cuando por fin entraron, la risa se fue apagando. El cuerpo tomó el mando. El silencio se llenó de una tensión densa, eléctrica. Susan sentía el pulso en las sienes. Él apretó el volante un segundo más de lo necesario antes de bajar.

Y ahí, justo ahí, terminó la comedia.

Lo que siguió ya no tuvo nada de ingenuo

Cuando llegaron, él le pidió que esperara a que cerrara la puerta del garaje antes de bajar. Caminó hacia su lado, abrió la puerta y le tendió la mano. Subieron las escaleras en silencio, pero Susan podía sentir su mirada detrás, siguiéndola. Ya dentro del lugar, exploraron brevemente el espacio. Encendieron el aire, puso música suave. Él se acercó para abrazarla, intentando bailar. Pero ella, estaba tan nerviosa, que no se lo permitió. Se miraron. Se besaron. Y entonces, se tumbaron en la cama. La tensión era dulce, inquieta, contenida. Susan apenas podía ocultar su deseo. Y él también parecía esforzarse por no dejarse llevar demasiado pronto. Se abrazaron como quien reconoce un cuerpo esperado. Los besos fueron lentos, intensos. Las caricias se multiplicaban con una torpeza hermosa, como si sus manos también se estuvieran conociendo.

La ropa fue desapareciendo entre susurros y suspiros, hasta que sus cuerpos, desnudos, se encontraron. Se amaron con una mezcla de hambre y ternura. Ella temblaba entre sus brazos. Él la recorría como quien descubre un lugar sagrado. Su lengua le dibujaba caminos, y sus manos la hacían rendirse sin miedo. Entonces, la hizo suya. El deseo contenido estalló con fuego y ternura. Como si todos los silencios, todas las veces que se evitaron, se derramaran de golpe en ese instante. Se entregaron con las manos, con la boca, con el alma. Y cuando lo sintió dentro, Susan supo, sin margen de duda, que ya no podría desear a nadie más.

Fue entonces cuando notó algo: él se desconectó de la escena. No dijo nada. Solo se quedó quieto. Ella guardó silencio, pero no pudo más: —¿En qué estás pensando? Él bajó la mirada. Respiró hondo. Se quedó callado unos segundos, como si buscara el valor entre el pecho y la garganta. —Mi vida es un caos… —confesó al fin—. Soy alguien que puede lastimar mucho. Mi pasado pesa más de lo que imaginas. Vivo con alguien, pero hace tiempo que solo somos roommates. No hay amor, ni cuerpo, ni nada verdadero ahí. Pero esto… lo que pasa contigo… me descoloca. Me confunde. No quiero hacerte daño. La miró con una mezcla de ternura, miedo y contradicción. —Tengo miedo… Eres potencialmente peligrosa para que me enamore de ti. Se quedó callado después de decirlo, como si hubiera ido más lejos de lo que pretendía. Susan tuvo la sensación —breve pero nítida— de que detrás de esas palabras había algo más. No un secreto cualquiera, sino algo que no se decía, así como así. Él lo notó. —Algún día te contaré —dijo—. No ahora. Y no agregó nada más.

Esas palabras se le clavaron como astillas. Pero lo más punzante no fue lo que dijo, sino lo que no hizo. Porque, a pesar de todo lo que decía temer, no se alejó. No la apartó. No se detuvo. Se quedó. Como si algo en ella le ofreciera una calma que no sabía rechazar: refugio, impulso, una sensación momentánea de orden. Susan sintió cómo una duda leve se abría paso, no como certeza sino como presentimiento, algo que decidió no nombrar. En ese instante eligió quedarse sin calcular consecuencias. No por promesas, sino por la fuerza de lo que estaban viviendo ahí, en ese punto exacto donde todo parecía posible y todavía nada exigía respuestas.

permanecieron así unos segundos más de los necesarios, sin hablar, como si ambos estuvieran escuchando algo que no venía de afuera. Susan sentía el cuerpo abierto, vulnerable, pero extrañamente en calma. No había urgencia ni euforia, solo una certeza física difícil de traducir: ese momento estaba ocurriendo de verdad. Él la sostuvo con una atención que no parecía fingida, como si estuviera intentando memorizarla, fijar cada gesto antes de que algo lo obligara a volver a la distancia. No hubo promesas ni explicaciones. Solo una cercanía densa, cargada de significado, que no necesitaba ser nombrada para sentirse real.

#1709 en Otros

#358 en Relatos cortos

#4746 en Novela romántica

#1403 en Chick lit

Editado: 19.01.2026