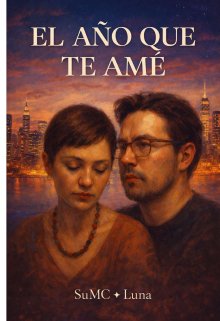

El AÑo Que Te AmÉ

La luna de miel

A pesar de todo, siguieron viéndose.

Ya no necesitaban excusas profesionales ni pretextos bien armados. Simplemente ocurría. Como si, después de cruzar cierta frontera invisible, la distancia se hubiera vuelto impracticable. Las salidas se hicieron frecuentes, casi vitales. No podían estar sin hablarse. Y si por alguna razón no se veían, se buscaban igual. Un mensaje. Una llamada breve. Un “¿cómo estás?” que no pedía explicación, pero lo contenía todo.

Las escapadas por carretera se volvieron habituales. Viajes sin demasiada planeación, comidas largas donde el tiempo parecía suspenderse, conversaciones que empezaban en un tema trivial y terminaban en lugares inesperados. Reían mucho. De cosas pequeñas, de comentarios absurdos, de sí mismos. Había una ligereza nueva en Susan, una forma de estar que no recordaba haber sentido antes.

Todo era un pretexto para encontrarse.

La intimidad crecía sin necesidad de tocarse. Miradas que decían más que las palabras, silencios compartidos que no incomodaban, gestos cómplices que se entendían sin explicación. Se hablaban con el cuerpo y con la risa. Compartieron desayunos al sol, tardes sin hora, besos robados que encendían la piel sin exigir más, caricias breves entre pausas cotidianas, secretos susurrados al oído como si pertenecieran a otra vida.

Él no podía evitar que su mirada se desviara constantemente hacia ella. Al escote, a la curva de su espalda cuando caminaba unos pasos adelante, a la forma en que se recogía el cabello sin pensarlo. Susan lo sabía. Lo notaba. Y, lejos de incomodarla, lo disfrutaba. Nunca había vivido algo así: ese nivel de confianza, de complicidad silenciosa, de juego tácito que encendía los sentidos sin necesidad de palabras ni promesas.

A veces, él la tomaba de la cintura con una seguridad que la desarmaba. Otras, se besaban con una intensidad que la dejaba sin aire, como si en ese gesto breve se concentrara todo lo que no se decían. Susan sentía que podría vivir solo de eso.

Una tarde cualquiera, sin solemnidad, Susan lo miró y sonrió al decirle:

—Moreno…

Él alzó una ceja, fingiendo molestia.

—¿Ya me llamaste negro?

Ella soltó una risa inmediata.

—No, no, no. Hay una diferencia enorme entre negro y moreno —dijo, mirándolo de arriba abajo con descaro—. Tampoco eres blanco, arqui. Eres un moreno hermoso.

Él negó con la cabeza, divertido.

—Mira nada más…

Susan no se detuvo.

—Eres mi moreno. Mi moreno hermoso.

Lo dijo sin medirlo, sin pensarlo demasiado, con esa naturalidad torpe que tenía cuando estaba completamente idiotizada por él. Alan se quedó callado un segundo más de lo habitual. La sonrisa se le suavizó.

—¿Sabes qué? —dijo entonces, ya sin broma—. Así le digo yo a mi mamá. Morenita.

Susan lo miró con atención. No dijo nada de inmediato.

—Pues entonces —respondió despacio— tú serás mi moreno. Mi morenito lindo.

Algo cambió ahí. No de forma ruidosa. No como una escena importante. Pero cambió. Desde ese momento, el nombre empezó a repetirse entre ellos como si siempre hubiera estado ahí, esperando. Moreno. Morena. Sin acuerdos ni explicaciones. Como si el lenguaje hubiera encontrado solo la forma exacta de nombrarlos.

Más adelante, en otra conversación, él se lo diría con una seriedad que no parecía ensayada:

—No dejes nunca de llamarme así. ¿Sí? No me lo quites nunca.

Y Susan no entendió entonces por qué esa frase le atravesó el pecho de una forma tan profunda. Solo supo que asentir era fácil. Que decir que sí no le costaba nada. Que ese nombre, sin saberlo todavía, estaba sellando algo que iba mucho más allá de un apodo. Fue una marca. Un susurro que decía “eres mía” sin decirlo nunca en voz alta.

La confianza se volvió una especie de hogar.

Susan empezó a convertirse, sin darse cuenta, en su refugio. En su cómplice. En su aliada incondicional. Y ella creyó —con una fe que no se cuestionaba— que él también lo era para ella. Se entregaron lo mejor de sí: compañía, sinceridad, ternura, risas y una paz rara, casi sagrada, que parecía sostenerlos incluso cuando no estaban juntos.

Él tenía un carácter fuerte, dominante, una energía que imponía sin violencia. Su presencia llenaba los espacios con naturalidad. Y eso la dejaba sin aliento. Había algo en su forma de hablar, de moverse, de ocupar el mundo con el cuerpo y la mirada, que la cautivaba profundamente. Nunca le faltó al respeto. Nunca la hizo sentir menos. Pero su intensidad, su físico varonil, su estilo firme y seguro, la hacían sentirse protegida y vulnerable al mismo tiempo.

Susan también tenía carácter. No se dejaba vencer fácilmente. Y, aun así, en esa dinámica peculiar, siempre encontraba el modo de darle su lugar. No por sumisión, sino por elección. Como si el amor supiera que ahí, en ese equilibrio delicado entre fuerza y entrega, estaba naciendo algo que merecía vivirse.

A partir de entonces, comenzaron los rituales.

Los mensajes de buenos días, todos los días, sin excepción. “Que tengas un excelente día.” “Cuídate.” “Avísame cuando llegues.” Si ella no desayunaba, él lo notaba. Si se desvelaba, él se preocupaba. Susan empezó a preguntarle si ya había comido, a decirle que no se quedara despierto hasta tan tarde, a cuidarlo sin darse cuenta de cuándo había empezado a hacerlo.

#1709 en Otros

#358 en Relatos cortos

#4746 en Novela romántica

#1403 en Chick lit

Editado: 19.01.2026