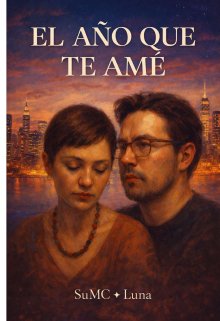

El AÑo Que Te AmÉ

La cercanía peligrosa

El cumpleaños de Susan cayó en mayo, y no tuvo nada de espectacular. No hubo celebración grande ni planes elaborados. Había aprendido, con los años, a no cargar esa fecha de expectativas. Aun así, cuando Alan le escribió para invitarla a tomar un café esos días, algo en ella se movió.

No fue la invitación en sí.

Fue el modo.

—Paso por ti —dijo—. Si te parece.

Y pasó.

Llegó a la puerta de su casa, como siempre. Sin esconderse. Sin rodeos. Sin el cuidado excesivo de quien teme ser visto. Susan lo observó desde dentro antes de salir. Pensó, no por primera vez, que un hombre que de verdad quiere “no dañar” a la mujer con la que vive no hace eso. No se planta frente a la casa de otra, no se expone así, no cruza esos límites con tanta naturalidad. Pero Alan parecía no cuestionárselo. Actuaba como si su vida estuviera compartimentada en espacios que no se tocaban entre sí.

Susan salió.

Se saludaron con la cercanía ya habitual, sin besos exagerados ni gestos contenidos. Subió al coche y el trayecto empezó como tantos otros: conversación ligera, comentarios sueltos, esa complicidad que se había vuelto costumbre. Pero algo no estaba del todo en su lugar. Ella lo sintió antes de poder nombrarlo. Una especie de tensión baja, sostenida, que no encajaba con el tono relajado que él intentaba mantener.

Tomaron café en un lugar tranquilo. Alan habló más de lo habitual. No de ellos. De otros.

Siempre hacía eso cuando quería decir algo que no se atrevía a poner en primera persona.

Contó la historia de un conocido que llevaba años viviendo con una mujer, pero que nunca había estado realmente ahí. Habló de otro que se había metido en una relación sin haber cerrado la anterior y de cómo eso, tarde o temprano, terminaba explotando. Susan lo escuchaba en silencio, entendiendo cada vez con más claridad ese código indirecto que él usaba para hablar de sí mismo sin exponerse del todo.

—Hay gente que no sabe estar —dijo—. Que necesita tiempo, pero aun así se mete en cosas que no puede sostener.

Susan lo miró con atención. No interrumpió. Dejó que siguiera.

—Y luego están los que sienten demasiado —añadió—. Los que se ilusionan rápido. Los que creen que todo puede acomodarse si se quiere lo suficiente.

Ella entendió el mensaje antes de que él lo terminara de formular.

El café se enfrió entre ellos.

—No puedo estar contigo —dijo al final, casi sin mirarla—. No como tú quisieras.

La frase cayó sin violencia, pero con un peso que Susan sintió en el pecho. No fue una sorpresa absoluta. Algo en ella ya lo había anticipado. Aun así, escucharla en voz alta fue distinto. Más definitivo.

—Necesito tiempo —continuó—. Necesito sanar cosas. No quiero lastimarte.

Susan respiró hondo. Asintió despacio. No discutió. No pidió explicaciones adicionales. Había aprendido, mucho antes, que cuando un hombre llega a ese punto, cualquier argumento sobra. El silencio, en esos casos, es más digno.

Hablaron un poco más. De temas neutros. Como si ambos necesitaran amortiguar lo que acababa de decirse. Luego se despidieron. Él la dejó en su casa, otra vez sin esconderse, como si nada hubiera cambiado.

Pero algo sí había cambiado.

Esa noche, Susan no durmió.

No porque estuviera sorprendida, sino porque el cuerpo no entendía cómo procesar la contradicción. Él había dicho que no podía estar con ella, pero la había buscado. Había ido por ella. Había pasado tiempo a su lado con esa intimidad que no se finge. La incoherencia no estaba en las palabras, sino en los actos.

Los días siguientes fueron extraños. No hubo contacto inmediato. Susan intentó mantenerse ocupada, volver a su ritmo habitual. Pero había una inquietud persistente, una espera silenciosa que se le instaló sin permiso. Y entonces, como si nada, él volvió a escribir.

No para aclarar.

No para cerrar.

Volvió a escribirle como quien retoma una conversación pausada. Comentarios breves. Alguna broma. Un “¿cómo estás?”. Susan respondió con cautela al principio. Luego con menos cuidado. Hasta que la intensidad regresó sin que ninguno de los dos lo nombrara.

Él decía que necesitaba tiempo, pero estaba ahí. Decía que no quería lastimarla, pero la buscaba. Susan empezó a sentir cómo esa ambigüedad le apretaba el pecho. Dormía mal. Pensaba demasiado. Revisaba el teléfono más de lo que estaba dispuesta a admitir.

Fue entonces cuando empezó a escribirle cartas.

No como estrategia.

Como necesidad.

Escribía de madrugada, con la cabeza latiéndole de cansancio. Escribía para no llamarlo, para no desbordarse en mensajes que luego lamentaría. Las palabras salían sin filtro, cargadas de emoción, de miedo, de deseo. No siempre se las enviaba. A veces solo necesitaba sacarlas del cuerpo.

Otras veces, sí.

Las cartas no pedían promesas. No exigían decisiones. Eran una forma de decir aquí estoy, aunque él no supiera muy bien qué hacer con eso. Susan era consciente de que se estaba exponiendo, pero también sabía que quedarse callada la estaba rompiendo por dentro.

#1709 en Otros

#358 en Relatos cortos

#4746 en Novela romántica

#1403 en Chick lit

Editado: 19.01.2026