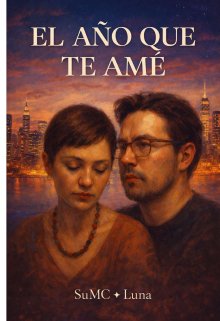

El AÑo Que Te AmÉ

La cercanía incompleta

Después de decirse que no podían estar juntos, volvieron a encontrarse.

No fue una decisión consciente ni una reconciliación formal. Fue algo más sencillo y peligroso: la imposibilidad de sostener la distancia. Pasaron apenas unos días sin verse. Un silencio breve, tenso, lleno de pensamientos que no encontraban acomodo. Y luego, como si el cuerpo hubiera tomado el control antes que la cabeza, volvieron a llamarse.

Al principio eran conversaciones cortas. Preguntas neutras. Comentarios sin carga aparente. Pero bastó poco para que las llamadas se alargaran otra vez, para que la risa reapareciera con una facilidad insultante, para que esa complicidad que habían construido regresara como si nunca se hubiera ido.

Salían a comer. A tomar café. A caminar sin rumbo fijo. Reían de las mismas cosas. Hablaban durante horas. Todo estaba ahí… excepto una cosa.

El sexo había desaparecido.

No fue una decisión hablada. Nadie lo prohibió. Simplemente dejó de ocurrir. Como si, después de todo lo dicho y lo evitado, ambos hubieran entendido que cruzar de nuevo esa línea implicaba algo más que deseo. Había besos, sí. Abrazos largos. Caricias que se demoraban más de lo necesario. Manos que se buscaban casi por reflejo y luego se detenían. Un freno invisible, una pausa tensa que no existía antes. No por falta de ganas —eso estaba ahí, vivo— sino por una frontera que Alan vigilaba con una disciplina casi absurda.

Susan lo sentía con claridad en el cuerpo. El deseo no había disminuido; al contrario, se había vuelto más consciente, más punzante. Lo quería cerca, pero no completo. Lo tenía, pero no del todo. Y, aun así, no podía —ni quería— soltarlo. Había algo en esa cercanía incompleta que la mantenía en vilo, como si el cuerpo supiera que estaba jugando con fuego, pero no encontrara la forma de retirarse.

Alan parecía cómodo en esa ambigüedad. Presente, atento, cariñoso. Llamaba todos los días. Pasaba por ella como siempre, sin esconderse, sin precauciones. Se detenía frente a su casa con la misma naturalidad de antes, como si su vida pudiera dividirse en compartimentos estancos que no se contaminaban entre sí. Susan lo observaba llegar desde la ventana, muchas veces antes de salir. Pensaba, no sin una lucidez amarga, que un hombre que realmente teme hacer daño no actúa así. No cruza puertas con tanta facilidad. No ocupa espacios que no está dispuesto a sostener. Pero Alan parecía moverse impulsado por otra lógica: mientras no cruzara cierto punto —uno muy específico— podía seguir diciéndose a sí mismo que no estaba traicionando a nadie.

El deseo, sin embargo, estaba ahí. Susan lo veía en la forma en que él la miraba, en cómo su cuerpo reaccionaba cuando estaban demasiado cerca, en la manera en que sus manos se demoraban un segundo de más antes de soltarse. Había un autocontrol férreo, casi mecánico, que no nacía de la falta de atracción, sino de una coartada moral cuidadosamente construida. Como si evitar el sexo le permitiera sostener la fantasía de que todo lo demás no contaba.

El deseo, sin embargo, estaba ahí. Susan lo veía en la forma en que él la miraba, en cómo su cuerpo reaccionaba cuando estaban demasiado cerca, en la manera en que sus manos se demoraban un segundo de más antes de soltarse. Había un autocontrol férreo, casi mecánico, que no nacía de la falta de atracción, sino de una coartada moral cuidadosamente construida. Como si evitar el sexo le permitiera sostener la fantasía de que todo lo demás no contaba.

Las conversaciones, en cambio, habían cambiado.

Alan hablaba mucho. Más que antes. Pero casi nunca hablaba de ellos. Cuando algo le incomodaba, recurría a historias ajenas como siempre hacía. Relatos de conocidos, de situaciones que había visto o escuchado. Susan tardó poco en entender que ese era su modo de decir sin decir. Su manera indirecta de deslizar verdades sin asumirlas del todo.

—Conozco a alguien que no sabe estar solo —le dijo una tarde—. Siempre necesita a alguien cerca, aunque no esté listo.

Susan no respondió. Lo dejó seguir.

—Y también hay personas que sienten demasiado —añadió—. Que se entregan rápido. Que creen que todo se puede acomodar con ganas.

Ella entendía. Siempre entendía.

La ansiedad empezó a instalarse sin pedir permiso. No como un ataque, sino como un estado. Una inquietud constante, una sensación de estar siempre esperando algo que no terminaba de llegar. Susan dormía mal. Pensaba demasiado. Se sorprendía a sí misma revisando el teléfono con una frecuencia que no le gustaba reconocer.

Pero había límites que ella cuidaba.

Un hombre casado no manda mensajes de madrugada.

Y ella tampoco los enviaba.

No por falta de ganas.

Sino por ética.

Susan no escribía de noche porque sabía lo que eso implicaba. Porque, aun engañada por algunas de sus historias —como aquella de que dormía con su hijo—, había algo que no estaba dispuesta a cruzar. No quería meterlo en un problema. No quería ser esa sombra que irrumpe cuando el mundo duerme. Prefería cargar con la inquietud a convertirse en una transgresión más.

Una tarde, Alan pasó por ella sin avisar demasiado. Susan bajó con una chamarra ligera, sin maquillaje, todavía con la cabeza puesta en pendientes que no había terminado. Él estaba apoyado en el coche, revisando el teléfono. Al verla, levantó la vista y sonrió con esa naturalidad que siempre la desarmaba.

#1709 en Otros

#358 en Relatos cortos

#4746 en Novela romántica

#1403 en Chick lit

Editado: 19.01.2026