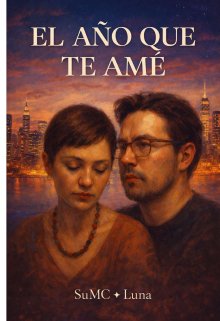

El AÑo Que Te AmÉ

El viaje parte 1

Un día de tantas salidas, Susan le contó que había sido invitada a una boda en el sur del país. Lo dijo sin demasiada ceremonia, como quien menciona un plan más, pero algo en su voz quedó suspendido. Sin pensarlo demasiado, le preguntó a Alan si quería acompañarla. Faltaba mucho tiempo todavía, pero él, en un impulso, dijo que sí. Quizá pensó que era una invitación al aire. Pero ella ya lo había imaginado todo: quería pasar las mejores vacaciones de su vida a su lado. Sin saberlo, serían también las únicas.

Cuando se acercó la fecha, Susan le recordó el viaje. Alan empezó a titubear. Dudaba, medía las palabras, buscaba excusas que no terminaban de cuajar. Un día antes de salir, la llamó para proponer que se fueran un día después de lo planeado. Susan supo, con una certeza inmediata, que no era por falta de tiempo… sino por miedo. Se enojó. No le gustaban los cambios de último minuto. Pensó incluso en cancelar. Pero a las seis de la mañana de ese jueves, él estaba en su puerta, como habían acordado. Ella llevaba un café en la mano y una maleta llena de emoción y nervios… apenas opacada por la molestia de la noche anterior.

Durante el cruce de la ciudad, el ambiente fue tenso. Susan iba al volante, callada todavía, concentrada en el camino. Los edificios se deslizaban hacia atrás con rapidez, los semáforos parecían cambiar demasiado lento. Alan viajaba a su lado, rígido, con una mano aferrada al asiento, como si llevara a Jesús en la boca. Susan lo notó de reojo y sonrió apenas.

—Manejas muy bien —dijo él, sin saber si lo decía convencido o simplemente por mantenerse con vida.

Ella no respondió. Siguió manejando igual.

Después de un largo silencio, Alan habló:

—Tenemos dos opciones: arruinar este viaje con nuestro enojo… o hacer que sea el mejor viaje de nuestras vidas.

Susan respiró hondo. El camino empezó a abrirse como una promesa. Salieron de la ciudad. La música apareció. Alguna anécdota absurda los hizo reír. Entre silencios y palabras, fueron soltando las tensiones. En ese auto no se necesitaba nada más: todo lo esencial iba dentro. Susan sintió algo muy parecido a la felicidad pura.

Al llegar, todo fluyó sin sobresaltos. El calor del sur los envolvió de inmediato. Ella había reservado con anticipación una habitación para ambos. Alan no dijo nada cuando lo supo. Solo sonrió, con esa mezcla de aceptación y deseo contenido que tanto la inquietaba.

Salieron a comer ese mismo jueves, todavía con el cansancio del viaje en el cuerpo. El restaurante estaba lleno y la vida seguía ocurriendo alrededor con una normalidad casi ofensiva. El choque de los cubiertos, las conversaciones ajenas, el ir y venir de los meseros componían una escena cotidiana que no tenía nada que ver con lo que empezaba a tensarse entre ellos.

Susan se sentó frente a él todavía con el cuerpo tibio por la mañana, con esa ligereza engañosa que dejan los momentos perfectos. Alan pidió sin mirar la carta. Tenía los hombros rígidos y los dedos inquietos, como si no encontraran reposo. No era cansancio. Era otra cosa.

—¿Estás bien? —preguntó ella, sin reproche, apenas apoyando la pregunta sobre la mesa.

Él asintió, pero no levantó la vista.

—Sí… —dijo, y luego guardó silencio—. No. No del todo.

Susan no insistió. Esperó. Algo en su forma de respirar le dijo que venía algo importante.

Alan tomó aire despacio. Se pasó la mano por la nuca, como si necesitara anclarse al cuerpo antes de hablar.

—No quiero que este viaje siga —empezó— sin que sepas algo de mí. Algo que nunca cuento bien. Algo que todavía no termino de entender.

Ella lo miró sin interrumpirlo.

—Yo tengo una vida hecha —continuó—. Esposa. Dos hijos. Una historia larga. Y durante mucho tiempo pensé que eso era todo lo que iba a tener… lo que me tocaba.

Hizo una pausa. Sus dedos doblaron la servilleta una y otra vez, como si en ese gesto pudiera ordenar algo que nunca se ordenó.

—Y luego apareció ella.

Susan sintió cómo el aire cambiaba.

—Trabajábamos en el mismo lugar —dijo—. No en lo mismo. En áreas distintas. Yo la veía de lejos al principio. Era brillante. Clara. Tenía una forma de hablar que… —buscó las palabras— no pedía permiso. No se imponía. Simplemente estaba segura de quién era.

Levantó la vista apenas, como si la recordara de pie, hablando con alguien más.

—Me enamoré antes de que pasara nada —añadió—. Mucho antes. Y cuando me di cuenta… ya había tomado una decisión.

Susan no se movió.

—Yo me fui de mi casa —dijo—.

Dejó la frase caer, sin adornarla.

Susan no apartó la mirada.

—Dejé a mi mujer. A mis hijos. Necesitaba estar libre… para poder enamorarme de ella.

Hizo una pausa breve.

—Nunca se lo dije. A Lucía no. No le conté que me había salido de mi casa por ella. No quería que cargara con eso. No quería que se sintiera culpable.

Bajó la voz.

—Pensé que, si no lo sabía, si no lo nombraba, podía protegerla.

Respiró hondo.

#1709 en Otros

#358 en Relatos cortos

#4746 en Novela romántica

#1403 en Chick lit

Editado: 19.01.2026