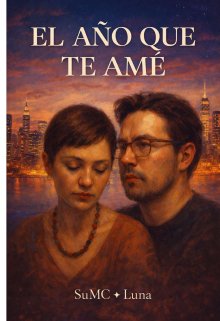

El AÑo Que Te AmÉ

El regreso

El viaje había terminado antes de que el camino se acabara.

Susan lo sintió desde que abrió los ojos esa mañana. No fue una intuición vaga, sino una certeza corporal. El cuarto seguía siendo el mismo, la luz entraba igual por la ventana, el cuerpo aún conservaba el calor de la noche compartida. Pero algo había cambiado. Alan estaba ahí, cerca, atento incluso, y sin embargo había en él una prisa contenida, una inquietud que no tenía que ver con el regreso físico, sino con lo que ese regreso implicaba.

Mientras ella doblaba la ropa y guardaba las cosas en la maleta, él iba y venía por la habitación. A ratos se acercaba, le acomodaba el cabello detrás de la oreja, le besaba el hombro, la frente, los labios con una ternura que no exigía nada. No había distancia, pero sí una decisión ya tomada. Una que no se decía con dureza, pero que estaba ahí, firme.

Antes de salir, cuando cerraron la puerta de la habitación por última vez, Alan se detuvo. La miró unos segundos más de lo habitual, como si estuviera grabando esa imagen para usarla después, cuando hiciera falta.

—Morena… —dijo al fin, con voz baja—. Cuando regresemos… todo esto se termina.

Susan levantó la vista.

—¿Cómo?

—Este viaje —aclaró—. Queda como un recuerdo bonito. Algo que no se repite.

No fue una amenaza. Tampoco una negociación. Fue una constatación. Susan asintió. No porque estuviera de acuerdo, sino porque entendió que no había espacio para discutir. El cuento de hadas —ese que nunca pidió, pero que había vivido con todo el cuerpo— tenía fecha de caducidad.

Salieron. El trayecto de regreso comenzó sin silencios incómodos. Al contrario. Hablaron mucho. Recordaron escenas del viaje, bromas internas, momentos absurdos que los hacían reír con facilidad. Alan parecía decidido a mantener la ligereza, como si reír fuera una forma de no pensar en lo que venía después. Susan lo acompañó. No porque no doliera, sino porque necesitaba exprimir cada minuto que quedaba.

Había algo casi desesperado en esa alegría. Como si ambos supieran que se estaban despidiendo, pero ninguno quisiera pronunciar la palabra.

Susan miraba por la ventana y, de pronto, se sorprendía riendo de verdad. Luego, sin aviso, el nudo en la garganta volvía. El contraste era brutal. El cuerpo todavía estaba lleno de él. De sus manos. De su presencia. De esas cuatro noches dormidas juntos que habían sido, para ella, un sueño cumplido. Tenerlo solo para sí. Despertar y saber que estaba ahí. Que no había que esconder nada entre ellos.

Llovió cuando ya estaban cerca de la ciudad. Una lluvia espesa, constante, que volvió el paisaje gris. Susan dejó de hablar. Las lágrimas empezaron a caer sin ruido, mezclándose con el agua que corría por el parabrisas. No era solo tristeza. Era duelo. El duelo anticipado de algo que había sido perfecto… y por eso mismo imposible de sostener.

Alan lo notó. Apretó un poco el volante. Miró al frente. No dijo nada. Susan sabía que él también estaba luchando con algo. Lo sentía en su silencio, en la forma en que respiraba, en la rigidez de su postura.

no solo era ella la que estaba perdiendo algo. Alan no hablaba, pero su silencio ya no era cómodo. Había dejado de ser el silencio compartido del viaje y se había vuelto uno defensivo, como si cada pensamiento tuviera que pasar primero por un filtro antes de salir.

Ella lo miró de reojo. Reconoció esa rigidez en los hombros, esa mandíbula apretada que aparecía cuando algo le dolía más de lo que estaba dispuesto a admitir. Pensó en las noches compartidas, en la forma en que él se había relajado lejos de todo, en cómo había dormido profundamente por primera vez en mucho tiempo. Pensó que quizá ese regreso no solo significaba volver a casa, sino volver a encerrarse.

Alan respiró hondo varias veces, como si estuviera ensayando algo que no iba a decir. Susan entendió entonces que él también estaba despidiéndose, solo que a su manera. Ella lloraba; él callaba. Dos formas distintas de enfrentar la misma pérdida.

Por un instante, Susan tuvo la absurda tentación de pedirle que no regresaran. De proponer algo imposible. Pero no lo hizo. Sabía que forzar una promesa solo habría roto lo que aún se sostenía con delicadeza. Prefirió quedarse ahí, en ese espacio intermedio, acompañándolo incluso en su incapacidad de quedarse.

Antes de entrar por completo a la zona urbana, Susan ya no pudo más.

—Por favor… detente —dijo, con la voz rota—. Solo un momento.

Alan se orilló sin preguntar. Apagó el motor. El silencio se instaló entre los dos, espeso, inevitable. Susan se inclinó hacia él y lo abrazó con una fuerza que la sorprendió a sí misma. No era solo un abrazo de tristeza. Era un intento desesperado por retener algo que se escapaba.

Alan la sostuvo. Cerró los ojos. Apoyó la frente en su hombro. Susan sintió cómo su cuerpo se tensaba y, por un instante, creyó que iba a quebrarse. No lloró de inmediato. Se quedó así, respirando hondo, como si estuviera conteniéndose a propósito.

—Me la pasé increíble contigo —dijo al fin, en voz baja—. De verdad.

Susan levantó la cara para mirarlo.

—Nunca lo voy a olvidar —añadió—. Nunca.

Sus ojos estaban brillosos. No lloraba con estruendo. Prefería no decir demasiado. Susan entendió que ese silencio era su manera de no desmoronarse. De mantenerse entero. Aun así, cuando ella lo abrazó de nuevo, sintió cómo su respiración se desacomodaba. Había lágrimas. Pocas. Contenidas. Pero reales.

#1709 en Otros

#358 en Relatos cortos

#4746 en Novela romántica

#1403 en Chick lit

Editado: 19.01.2026