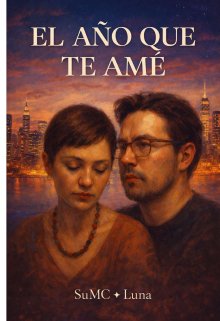

El AÑo Que Te AmÉ

El día después

Susan ya se había resignado. Al menos eso creía.

El viaje había terminado y con él, según lo acordado, también debía terminar todo lo demás. No hubo una conversación larga ni un cierre ceremonial. Él había sido claro: lo vivido quedaría ahí, como un recuerdo hermoso. Nada más. Susan decidió aceptar esa realidad con la dignidad que sentía que se merecía. No iba a perseguirlo. No iba a pedir explicaciones. No iba a convertir lo que habían compartido en una súplica.

La maleta seguía sin desempacar, arrinconada en un costado de la habitación. Susan la miraba de reojo mientras avanzaba por la casa con movimientos lentos, todavía cansada. El cuerpo le hablaba en sus propios términos: pequeñas molestias, tensiones acumuladas, una sensación de agotamiento dulce que no dolía del todo. Cada marca era una prueba silenciosa de que lo vivido había sido real.

Se dijo que era mejor así. Dejar las cosas en ese punto exacto. No estirar más el hilo. Cumplir, esta vez sí, con la despedida.

Entonces llegó el correo.

El sonido del aviso interrumpió ese intento frágil de orden. Susan miró la pantalla sin prisa, convencida de que no podía ser importante. Cuando vio el nombre, el pulso se le aceleró apenas. Abrió el mensaje.

“Sé que dije que no lo haría, al menos que fuera necesario, pero creo que para mí sí lo es: desearte un lindo, hermoso y productivo día después de tan maravilloso viaje… que le hagas un favor al mundo regalándole tu hermosa sonrisa. TQMSM…”

Susan lo leyó una vez. Luego otra. Y otra más. No sabía si llorar o sonreír. Sintió cómo algo tibio le recorría el pecho, una mezcla incómoda de alivio y esperanza. Pensó, sin quererlo del todo, que tal vez a él también le había pasado algo. Que quizá no había sido solo ella la que había vuelto distinta.

Se quedó un momento con el teléfono en la mano, dudando. Podía no responder. Podía sostener el silencio como una forma de protegerse. Pero no lo hizo. Contestó desde un lugar contenido, sin reproches ni preguntas, con esa ternura medida que aparece cuando alguien todavía importa.

Le habló de lo bien que la había pasado, de lo vivo que había sido todo. Le agradeció, con palabras suaves, por hacerla sentir así. Entre líneas, sin decirlo de frente, le dejó saber que seguía ahí.

Él respondió.

Y entonces ocurrió algo peligroso: la complicidad volvió a instalarse con naturalidad. No hablaron de decisiones ni de límites. Hablaron de anécdotas pequeñas, de momentos compartidos que solo ellos entendían. Se rieron. Incluso hicieron bromas íntimas, ligeras, de esas que solo nacen cuando los cuerpos ya se conocen de memoria. Nada explícito. Nada que pareciera romper el acuerdo. Pero suficiente para sentir que el hilo seguía tenso entre los dos.

Susan se sorprendió riendo sola frente a la pantalla. Pensó que quizá estaban exagerando al intentar cortar algo que todavía estaba vivo. Se permitió creer, por un instante, que podían encontrar una forma distinta de sostenerse. Que no todo estaba perdido.

Los días siguientes parecieron confirmar esa ilusión.

Las conversaciones continuaron. No con la intensidad de antes, pero tampoco con frialdad. Había mensajes de buenos días, comentarios al pasar, risas compartidas. Alan seguía buscándola. Susan seguía respondiendo. Todo parecía moverse en una zona intermedia, ambigua, donde nada se nombraba, pero nada se negaba del todo.

Sin embargo, algo había cambiado.

Susan lo sentía en los silencios. En los tiempos de espera. En la forma en que algunas respuestas llegaban más cortas, más medidas. El viaje había sido perfecto. Tan perfecto que ahora pesaba. Como si hubieran alcanzado una cima desde la cual ya no era posible seguir avanzando sin que algo se rompiera.

Ella todavía tenía la piel encendida por el recuerdo de sus manos, por las noches compartidas, por esa intimidad que había sido plena y sin reservas. Y justo por eso, la normalidad se le volvió imposible. No podía fingir que lo suyo era solo un acuerdo práctico. No después de haberlo amado con todo el cuerpo.

Alan, en cambio, parecía esforzarse por volver a encajar las piezas en su lugar anterior. Hablaba de trabajo. De pendientes. De responsabilidades. Cada tanto se permitía una cercanía, pero luego levantaba una barrera invisible, como si se diera cuenta demasiado tarde de que estaba yendo más lejos de lo que podía sostener.

Los proyectos empezaron a cerrarse. Las llamadas se volvieron menos frecuentes. Las respuestas, más breves. Susan notó cómo él se volvía evasivo ante cualquier intento de profundizar. No discutían. No había escenas. Solo un enfriamiento paulatino que no encontraba explicación clara.

A veces, incluso, se mostraba irritable. Comentarios que antes habrían pasado sin importancia ahora parecían molestarlo. Hasta las palabras de cariño —esas que él mismo había pedido que no se perdieran— comenzaron a incomodarlo. Susan entendió que ese lenguaje, que antes los unía, ahora amenazaba la frágil normalidad que él intentaba sostener en otro lugar.

Aun así, ella seguía ahí. No por ingenuidad, sino por necesidad de entender. Le escribía. Lo buscaba. Trataba de sostener la conexión desde un lugar cada vez más vulnerable. Alan respondía a ratos, y a ratos no. Y cuando lo hacía, parecía hablar desde una distancia nueva, como si algo en él se hubiera cerrado sin previo aviso.

#1709 en Otros

#358 en Relatos cortos

#4746 en Novela romántica

#1403 en Chick lit

Editado: 19.01.2026