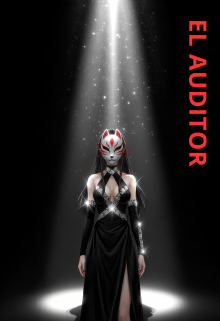

El Auditor

Capítulo 3: La Fidelidad del Vacío

El viernes por la tarde trajo consigo un suceso inesperado. Mi rutina era invariable: después de procesar los datos de la semana, dedicaba un par de horas al trabajo de campo, recorriendo los parques y cafés de Osaka conocidos por ser tablones de anuncios no oficiales para la escena musical underground. Era una recolección de datos de bajo coste operativo; fotografiaba folletos mal impresos y carteles pegados con cinta adhesiva. Nombres, fechas, lugares. Materia prima para alimentar mi base de datos.

Estaba a punto de archivar mentalmente el sector del parque cuando un sonido atravesó mi concentración. Era la melodía de un éxito pop masivo, filtrada a través de la distorsión de un altavoz barato. Mi primer instinto fue descartarlo como ruido blanco, una variable ambiental irrelevante. Pero la voz que se elevaba por encima de esa estática era... precisa. Demasiado precisa.

Giré la cabeza. A unos treinta metros, bajo un viejo roble, se había formado una pequeña multitud. Doce personas, conté de un vistazo. Un tamaño de muestra estadísticamente insignificante, pero su atención era unánime. Estaban cautivados. Mi cerebro de analista registró la discrepancia: una audiencia comprometida frente a un equipo de producción de ínfima calidad. La curiosidad profesional, un instinto más fuerte que mi deseo de eficiencia, se activó.

Me acerqué, encontrando un punto de observación óptimo en la periferia del pequeño semicírculo de espectadores. No me uní a ellos; me convertí en un observador externo, un biólogo estudiando un ecosistema en miniatura. La chica en el centro era joven, su postura revelaba nerviosismo, pero su voz no flaqueaba. Era un instrumento perfectamente afinado.

Cerré los ojos, aislando la señal de audio de los datos visuales. La voz era limpia, el control de la respiración impecable. Datos inesperados. El protocolo era claro.

Que la auditoría comience.

La primera canción, un éxito que había dominado las radios el año anterior, sirvió como el benchmark técnico. Mi mente no escuchaba la melodía; la procesaba. Visualicé dos espectrogramas de audio en mi mente, uno al lado del otro. A la izquierda, la impecable producción multimillonaria de la pista de estudio original. A la derecha, la cruda señal de la voz de la chica, filtrada a través de mi oído entrenado. Comparé la afinación, el timing, la cadencia. La conclusión fue tan asombrosa como decepcionante: fidelidad del 99.8% con el original. Era una fotocopia perfecta. Una hazaña técnica impresionante y un fracaso artístico absoluto. Era una reproductora, no una creadora.

Durante la segunda canción, mi atención se desvió de la cantante hacia los "consumidores". Estudié a las doce personas. Una pareja joven se abrazaba. Un hombre de mediana edad grababa con su teléfono. Una mujer mayor sonreía con nostalgia. No vi emoción genuina; vi una transacción. El producto satisfacía una demanda básica del mercado: la familiaridad. No estaban reaccionando a ella; estaban reaccionando a un recuerdo activado por una imitación perfecta. Ella no estaba vendiendo un producto propio; estaba alquilando la propiedad intelectual de otro por unos minutos de atención. Su modelo de negocio era ser un eco.

En la tercera y última canción, mi escucha se volvió forense. Ignoré por completo la perfección técnica. Busqué desesperadamente una imperfección, una variación, un pequeño cambio en el fraseo, un adorno vocal que no estuviera en la grabación original. Cualquier cosa que gritara "yo". No encontré nada. La voz era cristalina, precisa y completamente anónima. La ejecución era un 10 sobre 10. La identidad del activo era un 0. No había "firma" vocal, no había marca, no había nada que empaquetar y vender. Era una herramienta sin dueño.

La canción terminó. Los aplausos fueron cálidos. La chica sonrió, un gesto cansado que no llegó a sus ojos. Avancé cuando la pequeña multitud comenzó a dispersarse. Saqué un billete de mil yenes de mi cartera. No era caridad, yo no creo en la caridad. Era una transacción. Diez minutos de datos auditivos valiosos. Mil yenes era una tarifa justa por la muestra. Lo dejé en el estuche abierto de su guitarra.

Levantó la vista, sorprendida por el monto. Hice la pregunta clave, el golpe final de mi diagnóstico.

—Tienes una voz excelente. ¿Tienes canciones propias?

Sus hombros se encogieron ligeramente. La luz en sus ojos, si es que alguna vez la hubo, se extinguió.

—No... —respondió en voz baja—. Solo hago esto para sobrevivir.

La palabra "sobrevivir" resonó en mi cabeza como el cierre de una puerta de acero. Asentí una vez y me di la vuelta sin decir nada más. Mientras me alejaba, mi monólogo interno dictaba la sentencia.

Sobrevivir. El objetivo es mantener el status quo, no el crecimiento. Es una operación diseñada para alcanzar el punto de equilibrio, no para generar beneficios. El instinto de supervivencia es una herramienta para evitar la pérdida, no un motor para la ambición. Un activo que no busca crecer es un pasivo latente. No hay nada que buscar aquí.

Auditoría terminada.

El sábado por la noche no fue para descansar, sino para una segunda revisión de campo. Tenía una anomalía que investigar: Stynks.

Llegué al pequeño local donde tocaban. Estaba mejor que el parque: luces decentes, una entrada modesta. Había pagado el consumo mínimo por adelantado (¥500) y me había ubicado en una zona oscura cerca de la salida, minimizando mi visibilidad.

Stynks subió al escenario. Esta vez, estaban más pulcros. Menos "energía cruda" y más "Ejecución del Guion". Su setlist era casi idéntico al del parque. La vocalista era sólida, un activo positivo, pero el Pasivo Neto de la guitarrista —su ego colocado por encima de la ejecución— seguía ensuciando los coros.

Mi análisis de la banda no había cambiado. Eran mediocres. Pero mi objetivo había cambiado.

Escaneé la audiencia. No buscaba fans; buscaba el dinero. Buscaba a un hombre o mujer que estuviera vestido con demasiada calma, alguien que no prestara atención al producto sino a la logística. Una variable que oliera a "capital mal gestionado".