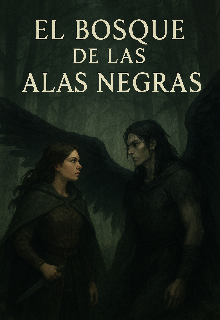

El Bosque De Las Alas Negras

Capítulo I: El Bosque y las Alas

El Bosque de Elara no era un lugar para curiosos.

Decían que respiraba, que veía, que castigaba a quien se atrevía a entrar sin permiso. Pero a Elizabeth nunca le importaron las advertencias. Desde niña había sentido una atracción imposible de explicar hacia esas sombras antiguas.

Mientras su padre y los soldados del castillo temían el poder que se escondía entre los árboles, ella lo ansiaba.

Esa mañana, el aire estaba espeso, cubierto por una niebla que olía a tierra mojada y resina. Elizabeth ajustó la capa sobre sus hombros y avanzó a pie, dejando atrás a su caballo en la orilla del sendero.

El bosque la recibía en silencio.

Cada paso crujía sobre las hojas secas como si alguien —o algo— respondiera a su presencia.

—Solo un vistazo —murmuró, para convencerse a sí misma—. Solo hasta el arroyo.

Pero el bosque no entendía límites.

A los pocos metros, el viento cambió. Los pájaros callaron.

Entonces lo oyó: un estruendo seco, como un cuerpo pesado cayendo entre los árboles.

Elizabeth se agachó instintivamente, con el corazón golpeándole las costillas. Avanzó despacio, empuñando su cuchillo de caza.

Entre las raíces de un roble enorme yacía alguien. O algo.

Tenía la espalda cubierta de plumas negras como la obsidiana, extendidas de forma grotesca entre la tierra y la sangre. La figura jadeaba, y cada movimiento hacía que una de aquellas alas se estremeciera, rota.

Elizabeth tragó saliva.

—Por todos los cielos…

El ser levantó la cabeza bruscamente, y ella vio sus ojos: grises, fríos, casi blancos, con un brillo que no era humano.

—¿Qué miras? —gruñó con voz áspera.

—A un hombre que se está desangrando —respondió ella, sin retroceder—. Si es que eres un hombre.

—No lo soy —replicó él—. Y no necesito tu ayuda.

Elizabeth arqueó una ceja.

—Parece que sí la necesitas. No me gusta dejar morir desconocidos en mi bosque.

—¿Tu bosque? —soltó una risa breve y amarga—. Este bosque pertenece a nadie… y a todos los que se pierden en él.

La joven respiró hondo y se arrodilló a su lado, ignorando la hostilidad. Intentó examinarle la herida del costado, pero el extraño apartó su mano de un golpe.

—No me toques, humana.

—Entonces muérete —replicó ella, alzándose con frialdad—. Pero no digas que no te ofrecí ayuda.

Se giró para marcharse, molesta. Pero tras unos pasos oyó un suspiro ahogado. Volteó: él intentaba ponerse de pie, apoyándose en el tronco, pero su ala derecha se dobló de forma antinatural.

Elizabeth cerró los ojos, resoplando.

—Eres más terco que un toro.

Volvió, se quitó la capa y la rasgó en tiras.

—No te muevas.

—Ya te dije que no...

—Cállate —ordenó ella—. Si voy a salvarte, tendrás que aguantar mis métodos.

El silencio se hizo más denso que la niebla.

Mientras ella vendaba su costado, él la observó con recelo, como si intentara descifrar algo en su rostro.

—¿Quién eres? —preguntó al fin.

—Elizabeth de Aldervan.

—Una noble… —dijo con desdén—. Lo sabía. Hueles a hierro y perfume.

—¿Y tú? —replicó ella—. Hueles a humo y orgullo.

El comentario le arrancó una mueca entre risa y molestia.

—Mi nombre es Hatriu —dijo finalmente—. No te molestes en recordarlo. No volverás a verme.

—Perfecto —respondió ella secamente—. Me ahorraré el disgusto.

Terminó el vendaje y se apartó, limpiándose las manos en la hierba.

Hatriu la miró con una mezcla de sospecha y sorpresa.

—No huyes.

—Tampoco tú me das motivos para hacerlo. Aunque tus alas dan un poco de asco.

—Son lo que queda de lo que fui.

—Qué inspirador —dijo ella con ironía—. Suerte con eso.

Se dio media vuelta, pero antes de alejarse, escuchó su voz:

—Si vuelves a cruzar este bosque, no te salvaré.

—No necesito que me salves —respondió sin mirar atrás.

Y desapareció entre la niebla.

De regreso en el castillo, el aire era otro.

Los sirvientes corrían de un lado a otro preparando la cena, y su padre, Lord Aldervan, discutía con un mensajero sobre la llegada del noble Arden, su futuro yerno.

Elizabeth los esquivó con maestría, subió las escaleras y encontró a su hermano Ethan en la biblioteca.

Él la esperaba con una sonrisa tranquila, apoyado contra un estante.

—De nuevo cubierta de barro. Déjame adivinar: el bosque.

—El bosque —repitió ella, sin negarlo.

—¿Qué buscas allí, Lizzy?

—No lo sé… pero hay algo que me llama.

—Tarde o temprano, algo te llamará de vuelta —respondió él con voz baja—. Y ojalá no sea demasiado tarde.

Elizabeth lo miró, divertida.

—¿Cuándo te volviste tan filosófico?

—Desde que vi a nuestro padre vender tu libertad por una alianza política. —Le sonrió, aunque su mirada se oscureció—. No confíes en Arden.

—No confío en nadie.

—Excepto en mí, ¿cierto?

Ella sonrió y le dio un leve empujón.

—Excepto en ti.

No lo sabía entonces, pero esas serían palabras que la perseguirían después.

Al amanecer siguiente, el bosque volvió a llamarla.

No podía evitarlo. Algo en su interior le gritaba que debía volver.

Así que volvió.

El sendero donde había encontrado a Hatriu estaba vacío. Solo quedaban unas marcas negras sobre la tierra, como ceniza.

Cuando se agachó para tocarlas, una sombra cayó sobre ella.

—Eres obstinada —dijo una voz desde lo alto.

Elizabeth levantó la vista y vio a Hatriu, de pie en una rama, observándola.

Sus alas, plegadas, aún mostraban el daño.

—Y tú un malagradecido.

—No pedí tu ayuda.

—Y sin embargo sigues vivo por ella.

Hatriu bajó de un salto, cayendo frente a ella sin hacer ruido.

—No entiendo qué te trae de nuevo aquí.

—Curiosidad.

—La curiosidad mata.

—La obediencia también.

Ambos se quedaron en silencio.

El bosque parecía contener el aliento.

—Tú no entiendes dónde estás —dijo él, finalmente—. Este bosque devora a los vivos.

—Entonces me ganaré su respeto —replicó ella.