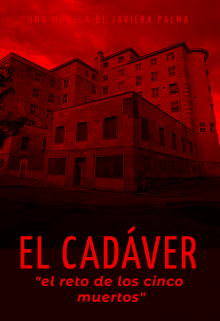

El cadáver

Prólogo

El cadáver no tenía ojos.

O al menos, no los tenía puestos. Eran dos huecos negrísimos, vacíos, como si la cara quisiera tragar el alma de quien la mirara.

Nadie gritó. Ni siquiera Natalia, que había chillado por una cucaracha media hora antes. Sólo el silencio, denso, pegajoso, como un gas que se metía por la nariz y olía a óxido y carne vieja.

El cuerpo estaba encorvado contra la pared del almacén, como si lo hubieran dejado ahí con desgano, como si fuera basura. Pero no era eso lo peor. Lo peor era que… alguien le había cosido la boca con alambre.

—¿Es una broma? —preguntó Elías, pero nadie respondió.

Había sangre seca en el suelo, pero también otra más fresca, brillante. ¿Era reciente? ¿De esa noche?

Detrás de ellos, la puerta chirrió al cerrarse. Un golpe metálico, grave, que resonó en sus huesos. Víctor giró la linterna hacia atrás.

No había nadie.

—Tenemos que salir de aquí. Ya.

Pero mientras hablaba, se dio cuenta de algo que lo paralizó por completo.

Las paredes estaban llenas de marcas.

Raspaduras. Uñas. Arañazos.

Como si alguien —o algo— hubiese intentado salir de ese cuarto durante días.

Como si esa cosa aún estuviera ahí.

Horas antes

Elías sostenía su cámara como si fuera un arma.

—Vamos, sólo veinte minutos. Lo grabamos, nos reímos, lo subo y nos vamos. Fácil.

Natalia bufó desde el asiento trasero del auto.

—¿Y si no salimos en veinte minutos, qué? ¿Nos metes a todos en tus videos editados con música de terror y emojis de fuego?

—Exacto —dijo él, sonriendo con descaro—. Con suerte, te haces famosa por vomitar del susto.

Víctor, que conducía, no decía nada. Llevaba más de veinte minutos sin hablar desde que doblaron por ese camino de tierra. Los árboles al costado parecían cerrarse como una garganta oscura. El hospital no aparecía aún, pero el GPS decía que estaban cerca.

—¿Seguro que no hay guardias? —preguntó Sofía, la más callada del grupo. Iba pegada a la ventana, con el suéter abrazándole los brazos como si esperara frío.

—Lo cerraron en los 90 —respondió Elías—. Está podrido. Nadie cuida eso. Nadie se atreve. Ya sabes… “la maldición del pabellón psiquiátrico” y toda esa mierda.

—¿Qué maldición? —preguntó Natalia, picada por la palabra.

Elías sonrió, listo para soltar la historia.

—Dicen que un paciente desapareció. Nunca lo encontraron. Un tipo que se arrancaba las uñas con los dientes. Decía que tenía algo adentro. Que el hospital se lo había puesto. Una vez se tragó una aguja de coser porque creía que era un transmisor.

—Ya, ya. Qué original. ¿Eso lo sacaste de creepypastas o de tus videos de Instagram? —replicó Natalia, rodando los ojos.

Pero Sofía no sonreía.

—¿Cómo se llamaba el paciente?

—Ni idea. Es una historia. Probablemente falsa.

—Mi abuela fue enfermera ahí —dijo Sofía, bajito—. Nunca quiso hablar del último año. Decía que el lugar tenía pasillos que no salían en los planos. Puertas que aparecían y desaparecían.

Silencio.

Víctor giró el volante sin decir palabra.

La grava crujió bajo las ruedas.

Frente a ellos, finalmente, emergió la silueta negra y monstruosa del hospital. Cuatro pisos de concreto agrietado, ventanas vacías como cuencas, y un letrero oxidado colgando de una sola cadena:

SANATORIO SAN GABRIEL.

Una ráfaga de viento arrastró papeles viejos por el suelo. El olor a humedad y metal oxidado cruzó la nariz de todos como una advertencia.

—Hora del show —dijo Elías, encendiendo la cámara.

Y entraron.

Dentro del hospital

El sonido de sus pasos rebotaba en los pasillos como si alguien más caminara detrás.

Las linternas trazaban círculos temblorosos en las paredes desconchadas, cubiertas de moho negro que parecía supurar en algunas zonas. Había charcos de agua estancada por todas partes, aunque el techo estaba intacto.

—Huele a podrido —murmuró Sofía, cubriéndose la nariz.

Víctor miraba a todos lados, con el ceño fruncido.

—¿Escuchan eso?

Todos se detuvieron.

Leve, casi imperceptible…

toc… toc… toc…

Como si alguien estuviera golpeando algo de metal con los nudillos, lejos, en algún lugar del edificio. El sonido no venía de un sitio concreto. Era como si las paredes lo absorbieran y lo devolvieran desde todas partes.

—¿Un animal? —aventuró Natalia, pero su voz ya no sonaba tan segura.

Siguieron avanzando. Elías grababa sin parar, y cuanto más se adentraban, más cosas extrañas empezaban a notar.

Puertas que antes estaban cerradas, ahora abiertas.

Grafitis en idiomas que ninguno reconocía.

Una silla de ruedas oxidada en medio de un pasillo, moviéndose levemente, como si acabaran de empujarla.

—Okey, esto ya no me está gustando —dijo Natalia.

Pero Elías no paraba.

—¿Lo ven? ¡Esto es oro puro! ¡Es real, no lo estamos armando! Esto es lo que hace viral a un canal.