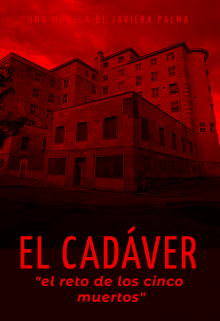

El cadáver

Capítulo 3 —Un Crujido Demasiado Cercano

El pasillo se quedó pequeño de pronto, como si la noche hubiera encogido el mundo hasta caber en un puño. Las linternas lanzaban círculos temblorosos que apenas rasgaban la oscuridad; el sudor pegaba la ropa al cuerpo de todos. Benjamín tenía los brazos vendados y empapados; en la venda, la sangre dibujaba mapas que nadie quería aprender.

Nadie habló. Ninguno quería romper el hilo que los mantenía juntos, frágil y tembloroso. Pero el hospital necesitaba algo más que miradas. Necesitaba espectáculo.

Una luz pálida subió por la grieta del techo, como si alguien encendiera una lámpara en una cripta. De las sombras, la figura de Natalia —la cosa con la boca cocida en X y el pecho abierto— avanzó hasta quedar entre ellos y el resto del corredor. Sus manos, dobladas en ángulos imposibles, estaban manchadas de un líquido blanco que hacía un pequeño siseo al caer sobre la losa.

Benjamín se movió. Fue un movimiento torpe, más animal que humano: apoyó una mano sobre la herida fresca del antebrazo y la apretó con los dedos, como si contener la sangre fuera contener el pensamiento que le nacía. Sus uñas estaban negras, rotas. Sus manos temblaban.

—No… no puedo más —murmuró. Su voz sonaba como si viniera de muy lejos, como si el fondo del túnel ocultara algo que quería salir.

—No te acerques —dijo Lara, sin dejar de mirarlo—. Benja, respira.

Benjamín volvió la cabeza. Sus ojos eran dos huecos húmedos. En la palma que sostenía su propio brazo, algo se movía. Era lento al principio: pequeños hilos, finos como cabellos, que tiraban de la carne desde dentro. El murmullo de las paredes se alargó en consonancia con ese tirón.

—No lo soporto… —balbuceó—. Me pide que lo termine.

Nahuel dio un paso. Tenía la cara cortada en una línea pálida; la sangre le había secado en costras. Era el que menos temblaba. Parecía contener algo como una decisión, como si fuera a hablar y romper un damero de memorias.

—¿Qué te pide? —preguntó, intentando sonar firme.

Benjamín no respondió con palabras. Abrió la mano y la mirada de todos fue hacia el vendaje: bajo la gasa, la carne no era uniforme. Allí, entre las heridas, algo palpitaba con ritmo propio: pequeños movimientos como tentáculos, nudos de hilo que se desenrollaban, y una textura que no debió existir jamás en un brazo humano. Un olor metálico se elevó, azotando los sentidos: sangre, sí, pero también algo dulce, químico, como anestesia añeja.

De pronto, Benjamín rió. Una risa rápida, sin aire, que dejó un sonido agudo en las paredes. Sus dedos buscaron el bisturí oxidado que llevaba atado a la bota desde antes, reflejo de una memoria que ya no le pertenecía. Lo alzó con gesto mecánico. Sus ojos se cerraron cuando apoyó la punta fría sobre la piel.

—No —gritó Emilia, y por primera vez su voz se quebró.

Benjamín hizo el primer corte como si obedeciera una coreografía aprendida en otra vida. No fue un arañazo: fue profundo, deliberado. La carne se abrió en una V perfecta, y un hilo grueso, negro y húmedo, asomó por la herida como una lengua. El hilo se movía con voluntad propia, enroscándose alrededor del bisturí, agarrándolo y tirando hacia fuera.

El ruido que siguió fue imposible de describir. Un sonido que era parte carne que se rompe y parte metal que se estira. Benjamín trató de levantar el brazo para seguir; sus músculos se contraían y cedían. De la herida brotaron pequeños abultamientos, costuras que tiraban de la piel como si cosieran por dentro. Uno por uno, los nudos se tensaron; la carne se alzó y se onduló, abriendo porciones que mostraban algo vivo: dedos miniatura, ojos diminutos, piezas de carne ensambladas que miraban al mundo con insistencia.

Lara vomitó. Tomás dejó escapar un grito que intentó ser orden pero terminó en animalillo. Nahuel se quedó paralizado, como si mirar pudiera arrancarlo también. Emilia, con manos temblorosas, trató de arrancar las gasas, de presionar, de imponer lógica sobre la desmesura.

Pero el hospital no tolera la lógica humana.

Con una fuerza que parecía venir de abajo, algo tiró. No del bisturí, sino del propio cuerpo de Benjamín. Fue como si algo dentro de él quisiera salir en bloque: costuras se rompieron por dentro, músculos cedieron. Su piel, ya frágil por las numerosas cortadas, cedió como una prenda vieja. El brazo se abrió en abanico, y de su interior emergieron manos minúsculas, cientos de ellas, un enjambre de manos cosidas unas a otras, pegadas con hilo oscuro. Se aferraron a la losa, a la bota, al vendaje, y tiraron con violencia.

Benjamín gritó —un sonido agudo y prolongado que hizo temblar el pasillo— mientras su torso se arqueaba. Las costillas se marcaron bajo la piel; algo empujaba desde dentro, reptando hacia la garganta. El cuerpo entero se convulsionó; la sangre proyectó pequeñas estrellas sobre las losas. Entonces, con un ruido final que cada uno sintió en los huesos, el pecho se partió verticalmente.

Lo que salió fue una estructura que no era enteramente humana: un panel de carne abierta, detrás del cual se veía una maraña de hilos y órganos reconfigurados, y en el centro, como si fuera el motor, una bola de tejido cubierta de puntadas. La bola palpitó una, dos veces, y luego, con una calma monstruosa, abrió un ojo.

El ojo miró al techo, y luego a cada uno de ellos. No parpadeó. No buscó piedad.

De la boca del torso partido comenzaron a brotar sonidos, capas y capas de voces —la risa de un niño, un llanto de vieja, un canto de enfermera— que se mezclaron hasta formar una canción que ninguno de los cinco podía soportar. El sonido no era un audio: era la memoria desgranada en forma de ruido. Cada nota les arañaba recuerdos hasta dejarlos desnudos.