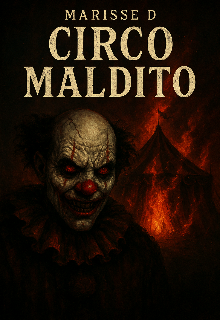

El Circo Maldito

ATRACCIÓN FATAL

Los espejos explotaron al mismo tiempo.

¡Pum!

Pedazos de cristal volaron por todos lados, y el aire se llenó de ese olor agrio, como a óxido y tierra mojada. Steve me empujó hacia el suelo, cubriéndome con su cuerpo. Sentí su pecho agitado pegado a mi espalda, su brazo rodeando mi cintura. El corazón me latía en los oídos. ¿Estaba viva?

—¿Estás bien? —susurró con urgencia, su voz tan cerca de mi oído que sentí escalofríos.

Ok. Concéntrate, Mariana. No es momento para distraerte pensando en lo bien que suena su voz en situaciones de peligro. Jesús, ayúdame a no desviar mi mente.

—Sí —respondí, aunque mi cuerpo temblaba más que gelatina en terremoto.

Levantamos la vista. El pasillo se había transformado. Ya no eran espejos. Era una carpa. La del circo.

Pero no estaba vacía. Oh, no.

Estaba llena de sillas ocupadas por cosas. Siluetas humanas con rostros blancos, algunos sin ojos, otros con sonrisas demasiado amplias. Uno tocaba un violín, otro aplaudía en silencio. Nos observaban como si esperaran que subiéramos al escenario.

—No pienso actuar para estos horrores —dije en voz baja.

"A menos que sea una escena donde oramos juntos... ok, Mariana, enfócate."

Steve me miró y tomó mi rostro entre sus manos.

—Mírame. No dejes que jueguen con tu mente. Me tienes a mí, ¿sí?

Su mirada. Santo cielo. Esos ojos miel. Esa forma de decir mi nombre como si fuera una promesa.

Dios mío, dame paz. Dame fuerza para no caer en pánico… ni en tentación. Porque con este hombre tan cerca, cualquiera se confunde.

—Nos están esperando —le dije, intentando sonar valiente, pero mi voz salió como un susurro de funeral.

—Pues que esperen. Primero esto.

Y sin aviso, me besó.

Pero no fue un beso suavecito de película. Fue urgente. Intenso. Como si ese beso fuera lo único real en un mundo que se estaba cayendo a pedazos. Su mano se aferró a mi cintura y yo… me derretí. Sentí su ternura, su entrega, y por un momento entendí por qué Dios nos dio la capacidad de amar así: para recordar que incluso en medio del caos, algo puro puede sostenernos.

Nos separamos solo porque un chillido atravesó la carpa, como si mil niños rieran a la vez pero sin alegría. Miré alrededor. Una figura emergía del centro del escenario.

Alta.

Delgada.

Con un rostro pintado de blanco, ojos completamente negros, y una sonrisa que se movía sola, estirándose más y más hasta alcanzar sus orejas. Su cuerpo parecía estar hecho de cuerdas enredadas, y cada paso que daba, sonaba como el crujido de ramas secas.

—Bienvenidos —dijo esa cosa, su voz retumbando en todas direcciones—. ¡Nuestra pareja estelar ha llegado! ¡La función continúa!

Nos empujó una fuerza invisible. Caímos al centro del escenario, bajo un foco de luz roja. Las criaturas en las gradas comenzaron a aplaudir.

—Esto es una pesadilla —murmuré.

—Es real —dijo Steve, tomándome la mano—. Pero yo no voy a dejarte sola en ella.

Ay, Señor, gracias por este hombre. No sé por qué lo pusiste en mi camino, pero si vamos a luchar, que sea así: tomados de la mano, con fe.

—¿Y ahora qué hacemos? —pregunté.

—Sobrevivimos. Juntos —y me miró con esa sonrisa torcida que me vuelve loca… pero también me da paz.

El suelo se partió.

Literalmente.

Debajo de nosotros, una especie de foso apareció, lleno de manos que intentaban jalarnos. Dedos huesudos, garras, tentáculos. Me aferré a Steve como si mi vida dependiera de ello. Bueno, porque literalmente sí.

—¡Saltamos! —gritó.

—¡¿Saltamos A DÓNDE?!

—¡Confía en mí!

Y saltamos.

Caímos en un túnel. Oscuro. Caliente. El aire era denso, pesado, como si cada respiración me costara un poco más de mi alma. Corrimos por un pasillo iluminado solo por antorchas temblorosas.

Entonces lo escuchamos.

Una risa.

La mía.

Pero yo no estaba riendo.

La pared proyectó una imagen de mí, desnuda, llorando, atada a una silla. Steve también estaba allí, pero sin ojos, susurrándome cosas inentendibles. Me tapé la boca. Sentí que mi alma se encogía. Eso no era de Dios. Era puro terror disfrazado de tentación y mentira.

—No mires —me dijo él, y me cubrió los ojos.

—Steve, tengo miedo —confesé. Esta vez, sin chistes. Sin sarcasmo. Solo verdad.

—Yo también. Pero prefiero tener miedo contigo, que estar a salvo sin ti.

Y ahí estaba. La frase. La que te rompe y te reconstruye. No supe si llorar o abrazarlo. Tal vez ambas.

Nos detuvimos en una habitación circular. En el centro, una caja musical giraba sola. Sonaba una melodía antigua, triste. En las paredes, había fotos nuestras. Algunas reales. Otras… de cosas que nunca pasaron. Steve muerto. Yo riendo. Steve besando a una criatura. Yo abrazando un payaso.