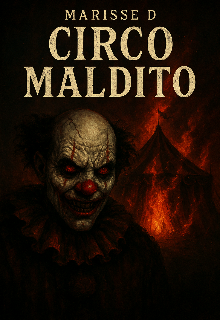

El Circo Maldito

LÍBRAME DE MÍ MISMA, SEÑOR

Caminábamos por un pasillo infinito, donde las paredes susurraban nuestros nombres.

Todo olía a miedo… y a carne podrida.

Mi corazón latía con fuerza, pero ahora no era solo por el miedo…

Era por vergüenza.

Mi mente estaba llena de pensamientos impuros. En medio del peligro, yo… yo había deseado a Steve de maneras que me hacían bajar la mirada.

“Señor… perdóname”, pensé, y luego lo susurré en voz baja mientras Steve abría la puerta al siguiente cuarto.

—¿Qué dijiste, amor?

—Nada, solo… hablando con Dios —le sonreí, triste.

Cuando la puerta se abrió, un frío que calaba hasta los huesos nos envolvió.

La habitación estaba llena de espejos rotos, y en cada uno había una versión distorsionada de nosotros: sangrientos, vacíos, con ojos negros.

En el centro, un altar negro con un símbolo invertido.

Steve se puso delante de mí, protector como siempre.

Y yo caí de rodillas.

—Señor —oré en voz baja pero firme—, te necesito. No solo para que me salves de lo externo, sino de lo que hay dentro de mí. Líbrame de mis pensamientos lujuriosos, de la carne, del deseo impuro que me hace sentir sucia. No quiero pecar contra ti, ni siquiera en mi mente. Perdóname por pensar cosas que no debía. Perdóname por estar tan necesitada que confundí amor con deseo.

Steve se volvió hacia mí.

—¿Estás bien?

—Estoy luchando… conmigo misma.

Y en ese momento, los espejos empezaron a chillar.

Una risa demoníaca llenó la sala.

“Ella ora, pero su carne arde. ¿De qué sirve? Ya es nuestra.”

Me puse de pie de golpe.

—¡Mentira! Porque aun si mi carne es débil, mi espíritu es fuerte en Dios. ¡Y si caigo, Él me levanta!

“Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio,

Y renueva un espíritu recto dentro de mí.” —grité.

Los espejos comenzaron a estallar uno a uno.

Vidrio volando como cuchillas.

Steve me abrazó y nos cubrimos.

Pero yo seguía orando.

—Señor, limpia mis pensamientos. Santifica mi mente.

No quiero traicionarte ni traicionar el corazón de Steve.

Te entrego mis pensamientos, mis debilidades, mis emociones.

Líbrame de mí misma.

Una figura surgió entre los cristales rotos.

Era… yo.

Pero con ojos vacíos, vestida solo con lujuria y tentación.

“¿De verdad crees que puedes ser santa, Mariana? Ya te vi. Ya sé lo que piensas cuando lo miras.”

Cerré los ojos.

“Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de vosotros.”

“Todo pensamiento lo llevo cautivo a la obediencia de Cristo.”

“Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios.”

Cuando los abrí, la figura se desvaneció en humo.

Y el altar se partió a la mitad, revelando…

una Biblia.

Abierta. Brillante.

Me acerqué.

El versículo resaltado:

“¿Con qué limpiará el joven su camino?

Con guardar tu palabra.” —Salmo 119:9

Tomé la Biblia con manos temblorosas.

La sentí cálida.

Steve me tomó del rostro.

—No eres impura, Mari. Todos tenemos luchas. Y tú… tú estás peleando bien.

Las lágrimas se desbordaron.

—Yo te amo, Steve. Pero amo más a Dios.

No quiero perderlo. No quiero fallarle.

—No lo harás. Él ya te perdonó.

Y ahí, entre cristales rotos y una sala poseída, nos abrazamos como si fuera la última vez.

Una nueva puerta se abrió frente a nosotros.

El camino seguía.

Pero mi alma… ya no estaba en guerra consigo misma.