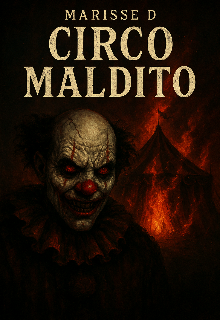

El Circo Maldito

TU PRIMER BESO FUE MI SALVACIÓN

Seguíamos avanzando por ese laberinto donde el tiempo parecía no existir. No sabía si era de día o de noche, si habían pasado minutos o años desde la última puerta, pero lo que sí sabía… era que seguía viva gracias a dos razones: Dios… y Steve.

—¿En qué estás pensando, princesa? —me preguntó él con esa voz suya que suena como un abrigo cuando más lo necesitas.

—En ti —respondí bajito, casi como si me diera pena admitirlo.

Steve me miró, y su sonrisa apareció despacito. Esa sonrisa… la que solo me regala a mí. La que me hace sentir que no importa lo que pase afuera, mientras él esté cerca, yo estoy a salvo.

Y de pronto, el recuerdo me golpeó como una ola tibia. Nuestro primer beso. Como si Dios me hubiera abierto una ventana de luz en medio del infierno.

Fue en verano. Tenía 17 años y él ya los 18. Estábamos en un campamento de la iglesia, bajo un cielo lleno de estrellas, como si cada una hubiera bajado a vernos desde el cielo.

Habíamos estado riendo, jugando, orando juntos… y yo, como siempre, terminé torpe. Me caí jugando voleibol y me raspé la rodilla. El dolor no fue nada comparado con lo que vino después.

Steve apareció con su mochilita de primeros auxilios. Siempre preparado, siempre atento. Siempre… él.

—Deberías tener más cuidado, Mari —me dijo mientras limpiaba la herida con la delicadeza de un ángel.

—¿Y si me gusta que me salves? —le solté sin pensar, entre nerviosa y tonta.

Y él… dejó de moverse. Me miró como si hubiera dicho la verdad más profunda del universo.

—Entonces voy a tener que salvarte toda la vida.

Mi corazón se salió de ritmo. Literalmente. Sentí un calor en el pecho que no era físico. Era… celestial. Me ayudó a levantarme, y entonces acarició mi mejilla, como si estuviera tocando algo sagrado.

Y me besó.

No fue un beso cualquiera. Fue el beso. Lento, suave, tierno… como si me dijera “estás a salvo ahora, y siempre”. Fue tan puro que lloré esa noche en la oración.

“Señor… si este chico es un regalo tuyo, si es tu promesa para mí, lo recibo con todo el corazón. Gracias. Gracias porque por primera vez, sentí lo que es el amor limpio, sin miedo, sin duda.”

Volví al presente con los ojos húmedos.

—Ese beso me salvó —susurré, casi sin darme cuenta.

Steve se detuvo, me miró con ternura.

—Yo también lo recuerdo —dijo—. Fue cuando supe que Dios me había escuchado. Fue cuando me di cuenta que tú eras la respuesta a mis oraciones.

Mi corazón latió tan fuerte que creí que lo oirían los demonios. Pero no me importaba.

Nos detuvimos justo frente a la penúltima puerta. Era diferente a todas. Más alta, más vieja, y con una inscripción en latín.

—¿Qué dice? —le pregunté.

Steve la leyó en voz baja.

—“El amor verdadero no teme a la oscuridad.”

No sé por qué, pero esas palabras me hicieron temblar por dentro. Porque eran ciertas. Porque, aunque sentía miedo, mi amor por Steve y mi fe en Dios eran más grandes.

Apreté su mano con fuerza.

—Entonces vamos.

Pero justo cuando íbamos a abrirla, las luces parpadearon. Una risa gutural nos envolvió, como un veneno en el aire.

—Aquí no hay Dios… —susurró una voz.

Cerré los ojos. Me aferré a mi fe como si fuera la única cuerda en medio del abismo.

“Señor… tú estás conmigo. Aunque no te vea, aunque no te oiga, sé que estás. Tu presencia me basta. Tu amor me cubre. Tu nombre me protege.”

—Aquí sí hay Dios —dijo Steve, con voz firme, llena de poder—. Vive en ella. Y vive en mí.

Sus palabras me estremecieron. Fue como escuchar a un profeta. Era solo un chico, sí… pero lleno del Espíritu, lleno de luz, lleno de propósito.

Abrimos la puerta.

Y allí estaba.

Una figura encapuchada. Pero esta vez, no era una criatura oscura. Era humano. Carne y hueso… o eso parecía.

—¿Creen que el amor los salvará? —rió con desdén.

Steve dio un paso al frente, como siempre, cubriéndome. Su espalda se convirtió en mi escudo, su cuerpo en mi refugio.

—No solo el amor —dije, dando un paso también—. La fe.

La figura rió… pero vaciló. Retrocedió. Como si algo lo empujara.

Y entonces, sin avisar, Steve me besó. Pero no como antes. Fue un beso cargado de fuego, de poder. Un beso que gritaba “Ella no está sola. Ella es mi bendición. Mi promesa. Y está bajo la cobertura del Altísimo.”

La figura chilló. Literalmente. Como si lo quemaran las brasas del cielo.

Desapareció.

Nos abrazamos. Lloramos.

—No importa lo que venga —me dijo al oído—. No importa si todo se desmorona. Mientras tú estés conmigo, mientras Dios esté con nosotros, nunca vamos a perder.