El corazón de Amelia.

Capitulo 1. Parte 3.

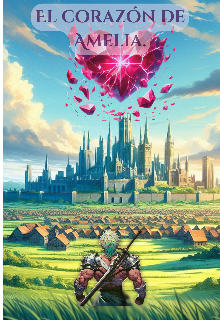

Una bola de fuego cegadora brilla intensamente desde lo más alto en el cielo, derramando su oro sobre un mar de hierba esmeralda, salpicado por diminutas flores silvestres que apenas interrumpen la inmensidad del paisaje. Desde esta llanura inmensa, emerge imponente la ciudad, amurallada con diez metros de piedra implacable, una fortaleza que desafía el tiempo. En su corazón, un palacio de mármol blanco, deslumbrante bajo el sol, se alza cinco pisos hacia el cielo; columnas de oro puro se yerguen como guardianes, y el suelo, una piedra pulida que refleja el cielo, evoca la majestuosa presencia de la realeza, un faro de poder que domina el horizonte, un silencioso recordatorio de su supremacía.

Al norte, el castillo se ve flanqueado por un inmenso territorio donde cientos de mansiones de mármol, de hasta tres pisos, exhiben la opulencia de la nobleza; un mar de piedra blanca bajo el sol. Hacia el oeste, el panorama cambia: mansiones de lujo comparten espacio con boutiques exclusivas, sus fachadas de madera noble y diseños exquisitos albergan tesoros tras sus vitrinas: oro reluciente, piedras preciosas que destellan, sedas que susurran promesas de lujo, y postres exquisitos que evocan delicias imposibles, un festín para los sentidos.

Al este, el contraste es inmediato. Tiendas modestas, de arquitectura repetitiva, ofrecen productos cotidianos en sus escaparates; un aroma embriagador a licor se filtra desde las tabernas en cada esquina. Sin embargo, la vida bulliciosa se despliega en grandes edificios de piedra, donde el humo negro de los hornos se eleva al cielo, mientras artesanos trabajan incansablemente: desde la construcción de carruajes de lujo hasta la talla de la madera para muebles y la forja de metales para ollas, sartenes y, sobre todo, armamento; espadas y armaduras que brillan bajo el sol implacable.

Directamente frente al castillo, al sur, se extiende un barrio humilde donde casas de madera y piedra se apiñan unas contra otras, formando un laberinto de calles estrechas donde apenas caben tres o cinco personas. La vida palpita en estas calles: niños juegan a la pelota entre risas, adultos tienden la ropa o limpian con esmero sus hogares. A pesar de la sencillez de sus ropas y la ausencia de lujos, una atmósfera de paz y tranquilidad reina en el lugar. Pequeños puestos de madera, rebosantes de frutas y verduras coloridas, comparten espacio con tenderetes que ofrecen carne y el irresistible aroma de comida recién hecha, un testimonio de la vitalidad y la sencillez de sus habitantes.

Grandes muros de piedra, de diez metros de altura, imponentes como los que protegen la ciudad misma, separan cada una de estas regiones. En cada entrada, imponentes arcos tan altos como las casas, soldados con armaduras relucientes y lanzas que brillan bajo el sol, custodian los accesos, impidiendo el paso a zonas restringidas. Sin embargo, una excepción se observa al este y al sur, donde la vigilancia se centra en la entrada principal de la ciudad, dejando estas áreas más libres, aunque no desprotegidas.

Ban y Jessamine pasean por las calles del este de la ciudad, desconcertados por la abrumadora presencia de hombres en uniformes verdes oscuros y botas, que patrullan la capital. Por cada civil que camina, hay tres soldados, lo que convierte las calles y los negocios, como cafeterías y bares, en un bullicioso cuartel. Aunque sus miradas se mantienen firmes al frente y sus pasos sobre el empedrado son seguros, una inquietante sensación de ser observados les recorre la espalda, como un malestar persistente que no pueden ignorar.

—¿Qué crees que esté pasando en esta ciudad, Ban? —Con un leve susurro pregunta Jessamine sin dejar de caminar al lado de Ban.

—No tengo idea. Pero es muy raro que haya tantos soldados en la capital, casi como si se estuvieran preparando para una guerra. —Lo comenta Ban a pesar de no ver costales entre las calles que actúan como barricadas, al igual que soldados marchando. Todos estos soldados parecen estar relajándose mientras toman una cerveza y conversan entre si. Aunque ver tantos causa incomodidad y una sensación de que algo malo está pasando en esta ciudad.

Ambos se acercan a un imponente edificio de mármol y piedra, que brilla con una luminosidad propia, destacándose entre los demás gracias a su majestuoso estilo y sus gigantescas columnas de ocho metros que se elevan hacia el cielo. Este es el gremio de aventureros, la primera parada de su travesía. Al cruzar las puertas, se detienen en seco, el aliento atrapado en sus gargantas. Sus ojos se abren como platos al descubrir que el vasto interior está desierto, salvo por una recepcionista que, visiblemente aburrida, garabatea en una libreta, y otra mujer que parece estar recibiendo atención, con bolsas bajo los ojos que delatan noches de insomnio. La atmósfera, cargada de silencio, contrasta con la expectativa que llevaban consigo.

En el edificio del gremio, uno de los más importantes para la ciudad, el más importante en la capital y no hay ninguna alma en pena, ningún aventurero peleando por las misiones y otros tratando de invitar a las recepcionistas a una cita. El lugar parece estar vacío como un panteón.

Ban camina hasta la recepción, notando que el pizarrón donde normalmente ponen los papeles con distintas misiones está completamente vacío, algo muy raro para tratarse del gremio de la capital. También nota que solo hay dos recepcionistas, no hay gente trabajando atrás de ellas. E incluso puede escuchar un poco de música saliendo de un aparato con un fondo hueco, algo imposible en este edificio que normalmente está lleno de voces de gente hablando como si estuvieran en un mercado.

—Buenos días. Disculpe, ¿dónde están las misiones? —La que pregunta es Jessamine, ya que sabe que Ban casi no tiene modales.

—Veo que acaban de llegar a esta ciudad. —La recepcionista deja de dibujar, poniendo su lápiz aún lado para mirar a los dos aventureros. —Lamento decirles esto, pero no hay misiones.