El cuarto de las penas

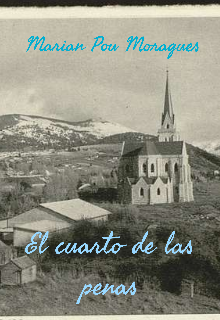

12. Fotografía

San Carlos de Bariloche. 1950

Alicé tomó el hábito de visitar a Pierre antes de tomar su turno en el hospital. En un mes, no solo había terminado de leer las aventuras de Alicia sino también Alicia tras el espejo. Para su deleite, su paciente escuchaba atento aun cuando la historia se volvía por momentos aburridas. Ambos, lectora y oyente, sostenían que Lewis Carroll no había sabido reproducir el éxito del primer libro de Alicia por más vuelta de tuerca que diera a la historia.

Para fines de septiembre, el jardín de los tíos Holmberg se había llenado de flores.

—Como las del sombrero de la anciana, en el relato de Gerda y Kay —apuntó Pierre la primera vez que salió a tomar aire fresco en compañía de Alicé. Días antes habían estado leyendo clásicos nórdicos y el muchacho recordaba este detalle.

—Incluso hay rosas. A diferencia del jardín de la anciana —destacó Alicé.

Ambos sonrieron. Al parecer, a través de las lecturas, habían logrado construir una realidad más allá de toda realidad que pertenecía solo a ellos.

—No permitiría que quitaran las rosas —avisó Pierre. —Aunque es mi tía la dueña del jardín.

—Si alguien las cortara, traería una cada día hasta que recuerdes cómo son.

El comentario de Alicé tuvo la intención de ser inocente pero resultó tener una sinceridad extra. Ambos muchachos se miraron a los ojos y sonrieron. Alicé tenía la profundidad de un lago tranquilo: no guardaba secretos oscuros ni deseaba el mal a ninguno. Su vida había sido un libro abierto para Pierre durante el tiempo de su convalecencia. Uno que ella leía en voz alta tan a gusto como los cuentos clásicos. Ella misma era una narración para inocentes: de bondad exagerada, sonrisa constante, gestos ordinarios que convertía en extraordinarios. La jovencita era una enfermera pero a veces también era una alumna de colegio, una niña en trineo, una costurera para sus amigas, una narradora para sus compañeras. Y era el mundo casi completo de Pierre quien, aún débil, no se veía libre de pasear por la colonia. La realidad del muchacho se centraba en Alicé y sus noticias y en la vida a diario con Helga y Albert.

Pierre no era como Alicé. No tenía ningún punto en común con ella más que su amor a la lectura. Al menos así lo creía. Por las noches, estando solo, se levantaba y recorría la casa en silencio. Andaba descalzo para no hacer ruido y despertar a sus padres. Miraba los aparadores y las paredes. En los dos años que llevaba viviendo allí, llegado de las ruinas de Europa, se había acostumbrado a los detalles ideológicos familiares. Pero ahora que Alicé visitaba asiduamente la vivienda, todos esos íconos debieron ser guardados.

Con una corazonada sobre su escondite, Pierre abrió las puertas bajas del aparador y rebuscó entre las cajas que allí guardaba Helga. Efectivamente, ese era el lugar. Ahí habían sido guardados todos sus recuerdos de Alemania que no eran políticamente correctos mostrar delante de cualquiera.

Se sentó en el suelo, la alfombra era mullida y guardaba el calor de la estufa de leña. Abrió la caja y comenzó a sacar objetos de adentro de ella. La luz de la luna y de una vela era todo lo que tenía para ayudar a sus ojos. La cruz esvástica que él mismo había llevado en el pecho desde su época en la Juventud Hitleriana estaba ahí. La había traído él, escondida entre su ropa cuando tomó el barco en Marsella. En su bolso gastado llevaba el uniforme envuelto en una sábana rota y una foto del Führer. Su gorra se había perdido en el campo de prisioneros a donde estuvo destinado antes de poder huir de Compiègne hacia el sur.

El 22 de junio de 1940, Pierre había formado parte de la comitiva que acompañó al Führer a Compiègne, Francia, para firmar el armisticio que favorecería a Alemania. Una vez que el jefe de Estado se hubo retirado de vuelta a Berlín, parte de su compañía quedó en la ciudad francesa. Otros más llegarían después. El país germano mantuvo la ocupación sobre los galos hasta fines de 1944.

Pierre recordó ese tiempo sin ninguna emoción especial. ¿Nostalgia? No, no había sido una salida de camping. ¿Remordimiento? Tampoco, estaba cumpliendo órdenes. ¿Vergüenza? Le habían enseñado que solo da vergüenza aquello que no se puede decir abiertamente. Entonces, ¿pena? Quizás, porque no podría tomar la mano de Alizée sabiendo que la otra tenía sangre aún fresca.

¿Y si dejaba que fuera ella quien eligiera?

La pregunta resonó en la mente de Pierre. Sin darse mucha cuenta, sostenía en su mano una foto donde se lo veía joven, con el uniforme nuevo de las Wehrmacht[1]. ¡Qué orgulloso se había sentido ese día! Su padre llevaba uno, efectivamente, pero el suyo era perfecto, nuevo, reluciente. Cuando viajó a Compiègne, seguramente dejó algún corazón roto en Berlín. Su madre trabajaba de cocinera para un comandante. Ella sí tendría el corazón destrozado pero confiaba en el Líder y en que pronto su hijo volvería.

Nunca imaginaron que tendrían que esperar ocho años de incertidumbres para volver a verse.

Pierre se apoyó contra la pared. La foto todavía colgaba de sus dedos flojos. Después de la guerra, se había dicho tantas cosas. Nombres de lugares que significaban horror, personas perdidas para siempre hechas cenizas, familias anónimas muertas de dolor; muerte, hambre, frío, soledad. ¿Qué de todo eso era verdad? No podía saberlo. Solo tenía una certeza, Alizée leía el diario que llegaba de Buenos Aires y las historias de la guerra se le arraigaban a las lágrimas.

Volvió a mirar la fotografía en su mano. ¿Podría ocultar toda su vida el alemán que escondía tras el nombre francés?

[1] Wehrmacht: voz germana. Ejército alemán durante la Segunda guerra mundial.