El débil que desafió un mundo gobernado por la fuerza

El Bosque

Me equivoqué...

No por ignorancia, sino por arrogancia. Creí que podía dominar este bosque porque no tenía cadenas ni látigos. Fácil, pensé. Qué ingenuo.

(Sí, incluso yo puedo subestimar algo… a veces.)

Al tercer día ya no corría. Al quinto, avanzar se volvió un juego entre mis piernas y mi orgullo.

La tierra bajo mis pies estaba húmeda, pegajosa; cada paso crujía entre hojas caídas y ramas rotas.

Un olor punzante a tierra mojada y hojas en descomposición llenaba mis fosas nasales, recordándome que aquí no mandaba yo.

No reconocía las plantas comestibles. Ignoraba cuáles mataban lento, cuáles rápido.

Desconocía cómo cazar. Ni cómo aprender sin gastar más energía de la que podía conseguir.

La teoría se ve bonita en libros, pero cuando tu estómago te grita, no importa nada.

Comí insectos.

Muchos...

Primero con desconfianza, luego con asco, después con indiferencia.

Crujían entre mis dientes, sabían a tierra húmeda y madera vieja… pero eran calorías.

(Divertido, ¿verdad?)

El agua fue más sencilla…

Aunque no segura. Rastreé cada indicio diminuto: una piedra húmeda con un hilo de líquido, la humedad acumulada en hojas dobladas bajo mi peso, la tierra negra que prometía frescura.

No era un río, pero suficiente. Bebí despacio. Incluso yo sé que el agua puede salvar o matar.

Dormía poco. Porque el silencio nunca es absoluto. Siempre había algo moviéndose.

Un crujido leve de ramas, un zumbido distante, el roce casi imperceptible de algo entre los arbustos. Siempre algo respirando.

El cansancio no llega de golpe. Se acumula. Pasos más lentos. Pensamientos más torpes. Manos temblando. Lo noté demasiado tarde.

Entonces la vi...

Una planta distinta. Hojas grandes, verdes, casi brillantes bajo los rayos dispersos que lograban atravesar el follaje. Sin espinas. Sin olor. Fácil de morder. Fácil de tragar.

Error.

Primero calor. Luego un nudo en el estómago. Algo girando dentro de mí. Respiré hondo. No tenía forma de provocar vómito. Ningún antídoto. Nada útil a mano.

(Pero tranquilo, aún no es el final. Todavía puedo jugar.)

Por primera vez entendí algo:

aquí no hay segundas oportunidades.

Me apoyé contra un árbol. Corteza áspera, recubierta de musgo húmedo. Mis planes, estrategias, aliados… todos inútiles. Qué irónico.

No me venció la fuerza ni un enemigo visible. Me derrotó la ignorancia. Pero esperaba esto. El bosque no luchó. Solo esperó.

La visión se volvió borrosa. Parpadeé. Los sonidos se alejaban: el canto apagado de un ave, el crujir de ramas, el lejano zumbido de insectos. Ya no me pertenecían.

Entonces… apareció.

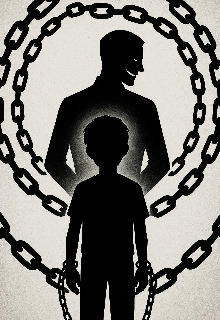

Demasiado recta, demasiado quieta. Adulto. Silueta entre los árboles, recortada por la luz que se filtraba entre las hojas. Observándome. Sus ojos, apenas visibles, brillaban con un frío que me atravesó. No era un animal. No era un reflejo. No era un error de mi mente.

Cerré los párpados un instante. Antes de que todo se volviera...

Oscuridad.

Editado: 30.01.2026