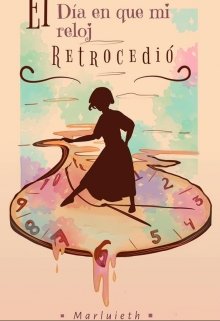

El día en que mi reloj retrocedió

37. Una fachada perfecta

"¿Qué haces cuando tus mejores perros te desobedecen Candiani? ¿Los matas a todos? Por supuesto que no. Agarras a un par y les sacas las viseras frente al resto. Así hasta se les olvida cómo ladrar"

—Cuervo.

Nunca antes había observado a Alan Garcés con tanto detenimiento como lo hacía ahora, jamás me había interesado ver más allá de esa imagen perfecta y chocante qué siempre lo rodeaba. Y de no haberme dado cuenta de que en realidad estaba completamente involucrado en todo lo que me sucedía, seguramente jamás habría dedicado mi tiempo a hacerlo.

Muchas veces pensé que nuestros caminos estaban destinados a ser una de esas incidencias casuales, y que luego del choque no harían más que separarse cada vez más y más... hasta convertirnos de nuevo en extraños... ¿Y sabes? Muy probablemente eso hubiera sido lo mejor.

¿Y quien lo hubiera imaginado? El intachable niño dorado ocultando algo podrido y macabro detrás de esa fachada tan pulcra, brillante y cabal... Aunque tal vez... en realidad esa es justa la función de las mejores máscaras. Que mientras más perfectas son, más turbios son los secretos que arrastran quienes las portan.

Le gustaba la atención, sí... pero ahora que lo notaba era obvio que eso iba más allá de un gusto. Tal vez era una forma de probarle algo a alguien. A veces incluso se sentía desesperado.

Nadie ganaba más.

Nadie rezaba más.

Nadie estaba más involucrado en los mejores eventos y obras de caridad.

Nadie entrenaba más.

Nadie estudiaba más.

Nadie destacaba más.

Nadie sudaba más.

Nadie se rompía más...

Así que de alguna forma también me quedó claro por qué al Alan Garcés de 11 años que yo había conocido en cuanto llegué, le sentó como una patada en el culo, el hecho de que de repente hubiera llegado a la escuela una niña genio. Porque eso lo convertía en el segundo mejor en algo. Y aparentemente eso no bastaba.

Porque entonces ya no era perfecto a los ojos de ese alguien a quien desesperadamente deseaba complacer incluso cuando respiraba.

Otro gol.

Otros gritos de alabanza.

Otro: mírame, valgo la pena.

Otra ola de aplausos.

Otro diploma.

Otro concurso ganado.

Otra muestra desesperada de valía.

Otro trofeo.

Otro discurso de agradecimientos.

Otro encabezado.

Otro honoris causa.

Otro: por favor no me quites la mirada de encima.

Otro: Todavía puedo demostrarte más.

Y sí que podía. Vaya que sabía como demostrar cada vez más. Era una especie de juego enfermo, extraño y exhaustivo en el que siempre encontraba la forma de derrotarse a sí mismo para marcar su lugar, para complacer, para seguir jugando, para demostrar que con él bastaba y sobraba... que era suficiente.

¿Lo suficiente de qué? ¿Lo suficiente para quién? Tardé demasiado en poder contestarme esas preguntas...

Fue a principios de Diciembe cuando decidí que tenía que acercarme, recuerdo que hacía mucho frío... era el comienzo de un invierno duro. El techo de los autos del estacionamiento escolar estaba completamente escarchado. Algunos niños hacían dibujos con los dedos sobre la helada capita blanca y después corrían a esconderse como quien sabe qué hizo alguna maldad.

Yo también hice uno: una "A" en cursiva al lado de un signo de interrogación. Pequeños, discretos, escondidos en una esquina como esa duda que no necesita estar al centro de tu vida para marcarte.

El clima se mostraba incierto.

En el aire se respiraba una potente combinación de perfumes caros, entusiasmo ciego y esa complicidad y pertenencia que solo se pueden acentuar con una victoria compartida. Y así había sido, porque como siempre, la escuela estaba cerrando el año ganando un partido más, para ofrecerlo a modo de espectáculo a todos sus patrocinadores, algunos padres de familia, y figuras importantes del clero y la política.

Y entonces Alan Garcés volvía a ser el motivo de toda la bulla, las ovaciones y los gritos. Ya casi me sabía todo ese teatro de memoria: aplausos, sonrisas fingidas y encantadoras, conversaciones cortas pero no menos aduladoras, fotografías al por mayor, rezos con el rosario en la mano, en el nombre sea del padre hasta llegar al amén y luego los agradecimientos.

Pero después, cuando todos estaban distraídos e inmersos en sus propias conversaciones, Alan se las ingeniaba para formular alguna nueva y bien elaborada excusa que le comprara la libertad de irse, y entonces desaparecía... casi nadie lo notaba porque sabía cuándo y cómo hacerlo, pero yo sí que lo noté, porque necesitaba observarlo para poder acercarme.

Había descubierto muy tarde que nuestros escasos encuentros siempre se habían dado porque él se había acercado a mí, pero ahora que por alguna razón me evitaba, me había dado cuenta que intentar acercarse a quien siempre esta bajo la lupa, es algo bastante difícil.

Se escabulló a paso rápido por un costado del edificio, dejando a una Verónica contenta pero bastante indiferente a él, rodeada de elogios, risas, ramos de flores y adultos que chocaban delgadas copas de champagne a su salud.

Traté de seguirle el paso, pero sus zancadas eran demasiado largas en comparación a las mías y pronto lo perdí de vista. Respiré con fastidio y estuve deambulando un rato... el cielo prometía un aguacero que no se tardó en llegar. Así que tuve que volver por mi sombrilla para seguir buscando.

Cuando finalmente lo encontré, estaba prácticamente escondido en la profundidad de uno de los tantos jardines del colegio, debajo de un roble, con un cigarrillo en la mano y una sombrilla gigante a la espalda, que seguramente había ido a buscar también.

La mía era mucho más pequeña; azul con franjas blancas y anaranjadas. La sostenía cerca y con bastante firmeza porque a decir verdad nunca me ha gustado mojarme... y mucho menos con agua fría. El viento se sentía helado y potente. Lo sentí mucho más cuando se coló por debajo de mí falda.

#34229 en Novela romántica

#17065 en Fantasía

#6048 en Personajes sobrenaturales

Editado: 11.07.2025