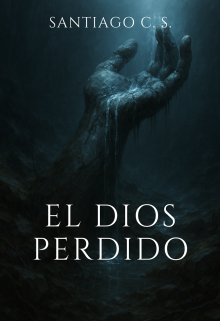

El Dios perdido

Parte 1

No fue el primer sorbo el que lo despertó, sino el más apasionado, desesperado y agradecido. Ocurrió en un parpadeo, brevemente, como quien escucha un ruido y vuelve a dormirse.

Así empezó.

Los siguientes sorbos perdieron intensidad, pero aumentaron en número. Como una madre que te besa muchas veces para despertarte y sin prisa en que lo hagas.

Y cuanto más acudían a él, más forma iba tomando y mayor tiempo pasaba despierto.

Por algún motivo que jamás nadie —ni siquiera él mismo— se cuestionó, era grande. Humanoide. Un homúnculo gigante enterrado en la tierra que alzaba la mano con dificultad y les daba agua a su gente.

El agua que tanto necesitaban.

No tenía una conciencia desarrollada ni personalidad definida, pero su objetivo era dar. En la flor de su plenitud, podía y daba todo lo que tenía. Notaba su sangre formar parte del pueblo que crecía a su alrededor cada vez más. De sus habitantes, sus plantas y animales. Incluso de los ladrillos con los que construían sus casas.

Los pobladores excavaron más y le dieron paredes definidas de piedra firme. Su corona se convirtió en un sitio de reunión, donde todos acudían a compartir lo que para él solo podía ser la belleza y sencillez de la vida.

Tenía los oídos finos y disfrutaba de sus charlas. De sus historias y de sus sueños. Un día escuchaba cómo la hija del molinero pretendía casarse con el aprendiz del alfarero y otro que tal o cual conquistador pasaría cerca del poblado.

La vida era hermosa. Tenía una misión y la cumplía de sobra, por lo que, exceptuando quizás los niños y los ancianos, nadie le dedicaba más de un pensamiento, aunque eso no le molestaba. Tal vez le preocupaba un poco que su tamaño hubiera disminuido y que cada vez le costaba más servirles, pero tampoco era para tanto, ¿no?

Un día, conoció una emoción nueva. Algo que se instaló en su pecho devorando su tranquilidad e instándolo a vigilar.

Inquietud.

Los sentimientos más puros y primigenios suelen tener un mismo origen: amenazan la existencia o el estado actual de las cosas.

Ese día hizo algo que, en su complacencia, jamás había necesitado hacer.

Miró hacia arriba.

Contempló la sangre, el fuego y la ceniza.

Con ellos, llegó el miedo. Convulsionó de tal manera que se hizo un ovillo en el seno que durante tanto tiempo lo había albergado y gritó aterrorizado. Estaba en postura fetal. Temblando. La pena y el miedo lo desgarraban pedazo a pedazo. Mientras la duda y la injusticia, el "por qué" sin razón, atenazaban su pecho y su garganta. Un suplicio que solo una criatura recién nacida y abandonada bajo la lluvia podía conocer.

En un momento dado miró hacia arriba y vio cómo caía entre sus paredes el cuerpo de la nieta del alfarero.

Y entonces, junto al fuego y la ceniza, conoció la sangre y el olvido.

Despertó.

No sabía cuántas veces había pasado por el mismo punto.

¿Nunca habéis recorrido un camino de forma casual y una planta, una piedra o una grieta capta vuestra atención y pensáis “bueno, he ahí un detalle que seguramente olvidaré”? Pues había repetido sus pasos tantas y tantas y tantas veces que hasta era consciente de la velocidad a la que crecían las malas hierbas que agrietaban el suelo.

Llevaba tanto tiempo siguiendo sus propios pasos en la oscuridad que incluso percibía cómo el ruido del viento había ido perdiendo intensidad al transformarse la topografía de los alrededores.

Ningún tirano omnipotente ni mano gentil podía evitar o cambiar el hecho de que el desarrollo solía ir acompañado de dolor. Y él, desde su perspectiva, había sufrido mucho.

El paso de la complacencia inocente al terror y a la inconsciencia definió su carácter como el sílex golpeado para ser afilado.

El crisol de la vida.

Se despertó y miró a su alrededor confundido, encerrado entre los muros de su antigua corona, ahora taponada, y con la oscuridad como única compañía. Era el vestigio de su gran cuerpo, de un glorioso pasado y de una feliz infancia. Pero ya no era tan grande y se arrepentía de no haber valorado más su situación anterior. Lo que tuvo.

Había dado tanto.