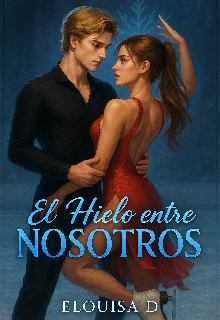

El Hielo entre nosotros

Epílogo.

Epílogo

POV Anya

El aire helado de Rusia mordía la piel, pero el patio de la villa estaba cubierto de luces cálidas, como si alguien hubiera atrapado estrellas en medio de la nieve. Claire lo había preparado todo con ese toque suyo entre impecable y exagerado: guirnaldas, velas, mesas decoradas… y al fondo, el hielo iluminado como un espejo brillante.

—¡Lev! ¡Mira esto! —le grité, tirando de su mano hacia la terraza donde todos lo esperaban—. Felices dieciocho.

Dimitri estaba apoyado en la baranda, con esa sonrisa tranquila que siempre parecía guardarse solo para los momentos importantes. Claire cruzaba los brazos, fingiendo severidad, aunque los labios le temblaban de una sonrisa que no lograba ocultar. Y Max… bueno, Max ya estaba dando espectáculo desde el minuto uno.

—Lev, hermano, ¿quieres fumarte un piti conmigo afuera? —soltó, pasándole un brazo por los hombros como si fueran almas gemelas.

Lev lo miró un segundo, dudando en serio, y yo casi me atraganté.

—¡¿Qué?! —Claire estalló, fulminando a Max con la mirada—. ¡¿Quién diablos lo invitó?!

Lev levantó la mano, encogiéndose de hombros, con una media sonrisa inocente:

—Yo lo invité.

—¡Ese es mi hijo! —exclamó Max, abrazándolo fuerte, casi levantándolo del suelo.

—¡Tu hija soy yo! —protesté, tirando de su chaqueta para que lo soltara—. ¡Bájalo ya!

Dimitri soltó una carcajada baja, casi contenida:

—¿Y desde cuándo se llevan tan bien?

—Desde que se escaparon juntos a una discoteca y bebieron hasta que casi a Lev le da un coma etílico —contestó Dimitri, divertido, como si recordara la anécdota con un cariño peligroso.

Claire abrió los ojos como platos, horrorizada:

—¡Te voy a matar, Max!

Max levantó las manos, ofendido:

—¡Yo qué! ¡Fue tu marido el que nos dió permiso!

—¡Nadie va a morir en mi cumpleaños! —intervino Lev, con una voz tan firme que todos nos callamos de golpe.

El silencio duró un segundo… hasta que Max rompió la tensión, levantando la mano como si no hubiera pasado nada:

—Yo voy por el pastel.

Rodé los ojos y tiré de Lev hacia mí, susurrándole con una sonrisa:

—Ven, tengo algo para ti.

Lo guié hasta un rincón iluminado con luces más suaves. Allí, sobre la nieve, lo esperaba mi sorpresa: un paquete envuelto con cuidado y un sobre encima.

Él lo tomó, temblando apenas. Cuando abrió la carta, vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. Eran fotos: de nosotros de niños, de cumpleaños, navidades, entrenamientos, momentos pequeños que habían sobrevivido al tiempo y al dolor.

Lev levantó la mirada, con la voz quebrada:

—Anya… esto es demasiado.

Le tomé la mano con suavidad y sonreí:

—No es solo un regalo. Es para recordarte que nunca más vas a estar solo. Te amo.

—Yo también. —Me abrazó con fuerza, hundiendo el rostro en mi cuello.

Pensé que ahí terminaba la sorpresa. Pero no. Lo mejor apenas empezaba.

Lo solté, le tomé la mano y lo arrastré hacia el patio trasero. Allí, detrás de la villa, el lago helado se extendía bajo las estrellas, hostil y hermoso, un espejo de hielo que parecía infinito.

Lev se quedó clavado en seco. Su voz salió grave, dura, quebrada:

—Anya… no.

Me giré hacia él, con la respiración blanca escapando en el aire frío.

—Este hielo es seguro, Lev. No es aquel día. —Di un paso sobre la superficie—. Es el mismo hielo de Canadá… el que nos dio alas.

Él negó, aterrado:

—Sal de ahí.

Yo avancé un poco más, patinando hacia atrás con decisión, la nieve crujiente bajo mis cuchillas. Lev seguía en la orilla, como un niño enfrentando a su peor fantasma.

—¡¿Qué mierda es eso?! —grité, divertida, con una sonrisa traviesa—. El subcampeón del mundo parece un principiante.

Él apretó la mandíbula, furioso y asustado a la vez, y finalmente dio un paso al hielo. Su cuerpo estaba rígido, sus movimientos torpes, como si cada segundo luchara contra un recuerdo que lo desgarraba.

—Estás loca —gruñó, alcanzándome de golpe y atrapándome por la cintura, pegándome a él.

Su respiración estaba acelerada. Puse mis manos sobre su pecho y lo obligué a mirarme:

—Respira. Nada malo va a pasar.

—¿Cómo lo sabes? —susurró, con una voz rota que me atravesó el alma.

Lo besé suave, apenas un roce, como una caricia de calor en medio del hielo.

—Lo sé —murmuré.

Y, por primera vez, lo vi relajarse. Un poco.

—¿Patinamos? —pregunté, guiñando un ojo.

—Tengo miedo —admitió, y esa vulnerabilidad me rompió.

—¿De perder otra vez contra mí?

Él sostuvo mi mirada, grave, y murmuró:

—De perderte.

Mi corazón tembló. Fingí exasperación, suspirando:

—Tendré que usar otros métodos menos inspiradores… y más bruscos.

Arqueó una ceja:

—¿Ah, sí?

Me acerqué a su oído y susurré con picardía:

—Te pillé. —Lo toqué en el hombro y salí disparada hacia el centro del lago.

Lev soltó una risa breve, peligrosa:

—¿Acaso tienes nueve años, Anya?

—Sigues siendo lento… —grité, girando con una pirueta para provocarlo.

Él aceleró detrás de mí:

—Morderás el hielo, y después no llores.

El lago se llenó de nuestro juego: giros, saltos, carreras, huidas, choques suaves. Una cacería brillante bajo las estrellas. Y al final, él me alcanzó, atrapándome con fuerza, sus labios cayendo sobre los míos en un beso brusco, hambriento, que me cortó la respiración.

—Si perder hace que me beses así… —jadeé, riendo entre lágrimas— dejaré que ganes la próxima medalla.

Él sonrió contra mi boca, ardiente, peligroso:

—No tendrás el mismo milagro dos veces.

—Cállate y bésame.

Y lo hizo.

El hielo dejó de ser un enemigo. Bajo sus brazos, bajo su risa y sus besos, se volvió nuestro hogar.

Esa noche entendí que, incluso en el hielo más hostil, siempre encontraría calor si estaba con él.

#3603 en Novela romántica

#1117 en Chick lit

romanc problemas friends to lovers, #amor #amistad #newadult #rivalstolovers, patinajesobrehielo

Editado: 08.09.2025