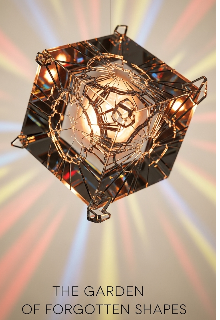

El Jardín De Las Formas Olvidadas

1

Capítulo 1: Infancia

El sol de la tarde caía como una lluvia de ámbar sobre el jardín. Las ramas de los árboles proyectaban sombras que parecían grietas danzantes sobre el césped, y Kai, de seis años, se agazapaba en medio de ese mosaico, con las rodillas manchadas de tierra y tizas de colores esparcidas a su alrededor. Cada trazo que dibujaba tenía un propósito secreto: líneas rectas y precisas, cubos y pirámides que solo él podía entender. Sentía que mientras sus formas permanecieran intactas, el mundo podía sostenerse a su alrededor sin romperse. Pero si un gesto se torcía, si una línea se desviaba, temía que la armonía se desmoronara.

Se imaginaba a sí mismo como un cubo de cristal perfecto, brillante, con aristas que cortaban el aire sin lastimarlo, y superficies tan transparentes que podía ver el mundo a través de sí mismo. Todo su cuerpo estaba calibrado, equilibrado. Cada respiración era medida, cada movimiento contenido, porque la mínima presión podía hacer aparecer una grieta invisible que se extendiera como un rayo de tormenta por dentro de él.

Desde la ventana de la casa, la voz de su madre se deslizó como un susurro de viento:

—Kai… ¡ven a cenar!

Ella era redonda y cálida, una esfera que rodaba por la casa, y su presencia daba una sensación de orden. Kai la observó sonreír, notando cómo la luz de la tarde se refractaba en su cabello como si fueran fragmentos de cristal. Su padre apareció en la puerta del jardín poco después, con pasos firmes. La pirámide sólida que siempre parecía sostener el mundo entero estaba ahí, y Kai corrió hacia él, abrazando su estabilidad, aunque esa sensación siempre duraba solo un instante antes de que otra grieta empezara a formarse en su interior.

La cena fue silenciosa. No incómoda, sino cargada de tensión contenida: el tintineo de los cubiertos sobre los platos, el aroma del guiso mezclándose con la luz dorada del atardecer. Kai miraba a sus padres, intentando leerlos: la esfera y la pirámide, dos formas que parecían encajar a la perfección. Cada gesto, cada sonrisa, parecía calculado, como si ambos supieran que la armonía podía romperse en cualquier momento.

Fue entonces cuando sucedió: un vaso cayó de las manos de su madre. El cristal se hizo añicos contra el piso. Kai contuvo la respiración. Por un instante, vio la fractura reflejada en su propio cuerpo de cristal. Una línea casi imperceptible surcó una de sus aristas, y el miedo lo paralizó.

Su padre se levantó, rígido, y Kai observó algo que nunca había visto antes: la pirámide temblaba. Pequeñas partículas de arena se desprendían de sus bordes, cayendo al suelo como diminutas piedras que podían desestabilizarlo todo. La esfera armónica de su madre parecía encogerse sobre sí misma, y de su superficie comenzaron a emerger protuberancias afiladas que brillaban bajo la luz.

Kai retrocedió, sintiendo cómo su cubo se tambaleaba. Quiso llorar, pero no se atrevió. En cambio, rodó sus pequeñas manos sobre la mesa, tocando los fragmentos de cristal sin cortar la piel, como buscando una forma de reparar lo irremediable. No había manera.

A la mañana siguiente, el jardín era un campo de batalla de sombras y fragmentos. Kai caminaba con cuidado, evitando tropezar con los pedazos de vidrio que aún brillaban como estrellas quebradas. Intentó unirse a los otros niños, pero cada intento de rodar o saltar lo hacía sentir torpe, extraño. Mientras ellos eran formas orgánicas que se adaptaban al mundo, él era un cubo rígido, incapaz de doblarse.

Entonces apareció Luna. No era una esfera, ni un cubo, ni un triángulo; era una linterna, con una luz tenue que parecía oscilar entre la calma y la incertidumbre. Su presencia no curaba, pero iluminaba lo que Kai no se atrevía a enfrentar.

—¿Por qué estás solo? —preguntó ella, extendiendo una mano real, de carne y hueso, que contrastaba con las formas abstractas que Kai veía en todo.

—No sé jugar como los demás —confesó, sintiendo cómo otra grieta se abría en su interior.

—Yo tampoco —dijo Luna, encogiéndose de hombros—. Pero podemos inventar nuestro propio juego.

Kai dudó, un cúmulo de miedo y curiosidad. Finalmente, asintió. Por primera vez, no intentó ser otra forma; simplemente fue un cubo con grietas, observando cómo la luz de Luna danzaba sobre sus aristas.

Pero la calma no duró. Esa noche, los gritos desde el comedor lo despertaron. Bajó las escaleras a escondidas. La pirámide de su padre se estaba desmoronando, grano por grano, mientras su madre, la esfera, se convertía en un amasijo de fragmentos que giraban como cuchillas. Kai corrió al jardín, el mundo a su alrededor desvaneciéndose. Los árboles perdían hojas, los colores se diluían en sombras grises. Solo las formas rotas de sus padres flotaban en el vacío.

Kai se tocó el pecho. Una grieta profunda recorría su cubo de arriba a abajo. Y supo, con la certeza inocente de un niño, que nada volvería a ser igual.

Los días siguientes fueron un aprendizaje doloroso. Kai aprendió a moverse en puntillas, literal y metafóricamente. Cada paso temía romper lo que quedaba de su armonía interna. En la escuela, los otros niños eran círculos, triángulos, estrellas que chocaban y rodaban sin dañarse. Él forzaba sus aristas, intentando imitar sus movimientos. Cada esfuerzo dejaba nuevas grietas, pero también la certeza de que debía intentar sobrevivir.

Luna seguía allí, aunque no era perfecta. Su luz parpadeaba, a veces débil, a veces cálida. Se sentaba con él en un rincón, observando cómo Kai procesaba la realidad.

—A veces veo cosas —dijo él una tarde, mirándose las manos—. Veo cómo son realmente las personas.

—¿Y cómo soy yo? —preguntó Luna, con curiosidad genuina.

—Eres una linterna —respondió él—. Iluminas.

Pero esa luz no podía salvarlo del todo. Una tarde, encontró a su madre llorando en la cocina. Sus lágrimas no eran de agua, sino de mercurio; pesadas, metálicas, que resbalaban por su rostro de vidrio y se acumulaban en el suelo como gotas de plata envenenada.

#2764 en Otros

#194 en No ficción

trastornos mentales, violencia familiar, tristeza amor juventud soledad depresin

Editado: 17.12.2025