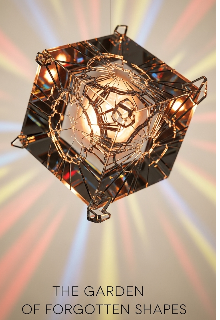

El Jardín De Las Formas Olvidadas

2

Capítulo 2: Adolescencia

Kai tenía catorce años y ya no era el cubo frágil que se escondía entre sombras de jardín. Ahora era un prisma torcido, con aristas agudas que cortaban el aire y la paciencia de quienes se acercaban demasiado. Cada movimiento, cada palabra, estaba calibrada para mantener el equilibrio entre la defensa y el ataque: era la única manera de no desaparecer. La escuela, el patio, los pasillos, se habían convertido en un espacio de ensayo y error, donde observaba y copiaba formas ajenas, intentando ser alguien más que no se rompiera con facilidad.

La obsesión con la apariencia era su arma y su cárcel. Miraba a los otros estudiantes como geometrías vivientes: Alex, un cono que siempre parecía inclinarse hacia la atención correcta; Mara, un círculo perfecto, suave, imposible de tocar; y él, un prisma de aristas filosas, que chocaba con todos y siempre dejaba marcas. Cada vez que alguien lo tocaba, sentía un impacto resonando en sus vértebras, como si sus fragmentos internos vibraran en desorden.

En la clase de arte, el profesor les pidió dibujar lo que sentían. Kai observó a los demás: trazos redondos, armoniosos, llenos de colores suaves. Él hizo líneas rectas y cortantes, cruces y triángulos que se entrelazaban hasta formar un laberinto. Cada línea era una barrera, un aviso. Cada espacio vacío era una rendija por donde la luz podía colarse, pero también un recordatorio de cuánto podía romperse si alguien lo atravesaba demasiado rápido.

Luna estaba sentada a su lado, como siempre. Su luz parpadeante ahora era más incierta: tenía ojeras, su cabello parecía pesado, y a veces, la mirada se le perdía hacia un punto invisible en el aula. Aún así, Kai la buscaba, necesitaba su presencia, aunque lo frustrara.

—¿Qué dibujas? —preguntó ella, inclinando la cabeza.

—Lo que nadie puede tocar —respondió él, sin levantar la mirada.

Ella sonrió, aunque no era una sonrisa limpia, sino cargada de cansancio y sombras. No lo arreglaba. No lo protegía. Solo estaba allí.

Esa noche, en su habitación, Kai rompió algo irreparable. No un jarrón, sino la confianza de su hermana menor, Sofía. Ella había dejado sobre su escritorio un cuaderno de dibujos, lleno de mundos luminosos y formas redondas. Kai, con frustración contenida, lo arrancó y lo rasgó, línea por línea, mientras los ojos de Sofía lo miraban desde el umbral, llenos de sorpresa y dolor.

—¿Por qué…? —susurró ella.

Kai no respondió. Se sentó en el suelo, rodeado de pedazos, y sintió la adrenalina mezclarse con culpa y miedo. Su prisma interior vibraba: cada fragmento rasgado era una grieta más profunda. Sofía corrió a su habitación y cerró la puerta de un golpe. Kai supo, por primera vez, que había cruzado un límite que no podía retroceder. Esa acción lo dejó con un vacío metálico en el pecho: entendió que lastimar podía ser una defensa, pero también un camino hacia la soledad absoluta.

Los días siguientes fueron un campo minado de tensión. En la escuela, intentó controlar su prisma, pero la frustración crecía. Cada comentario de sus compañeros, cada mirada, era una presión que amenazaba con romperlo. Una tarde, en el taller de vidrio, mientras trabajaba en un proyecto de vitral, la frustración acumulada estalló. Golpeó el vidrio con fuerza, haciendo que una parte se astillara y cayera al suelo con un estruendo. No solo el material se rompió; su sentido de control también. La consecuencia fue inmediata: un corte profundo en la mano izquierda y una mano temblorosa, incapaz de sostener la soldadura durante horas.

Luna apareció enseguida, preocupada. Pero Kai la rechazó:

—No puedo… no puedo depender de nadie —dijo, con la voz cargada de veneno y cansancio.

Ella no insistió. Solo se quedó a unos pasos, su linterna parpadeante mostrando que aún podía iluminar algo, aunque Kai no quisiera verlo.

Esa noche, mientras vendaba su herida, Kai se miró en el espejo. El prisma ya no era perfecto: aristas torcidas, superficies opacas, reflejos que no correspondían con lo que él quería ver. Y, sin embargo, había belleza en esa imperfección: un destello de luz que se filtraba por las grietas. Pero no era suficiente para sanar lo que se estaba rompiendo dentro.

En la escuela, los profesores comenzaron a notar su cambio. No era solo cínico, era estratégico, frío. Su habilidad para observar y replicar lo que los demás hacían bien lo convertía en un manipulador silencioso, capaz de anticipar reacciones y usarlo en su beneficio. No era malvado, pero estaba aprendiendo que lastimar a otros podía protegerlo de un colapso mayor. Y eso lo aterrorizaba.

Luna, con sus sombras propias, lo enfrentaba a diario. A veces se quedaba callada, mirándolo con ojos que decían: “Sé que puedes romper todo, incluso a ti mismo, y aún así no huiré.” Esa tensión, esa danza de luz y grieta, definió su adolescencia: un equilibrio constante entre preservar su prisma y mantener la relación que sabía que no podía destruir completamente.

Una tarde, después de clases, Kai caminó solo por el parque. La luz del sol era oblicua, creando sombras largas que parecían fragmentos de un rompecabezas desarmado. Recordó la voz de su padre desde hace años:

—Algunas formas no están hechas para durar.

Sintió que el prisma interior vibraba más que nunca. Podía desmoronarse por completo, desaparecer entre las sombras, o intentar recomponerse y seguir adelante. Caminó más rápido, aferrándose a la ilusión de control mientras las sombras se alargaban y doblaban sobre sí mismas.

Y allí, entre árboles que parecían lápices afilados y ramas que amenazaban con romperlo, Kai comprendió algo: la adolescencia no era un tiempo de reconstrucción limpia. Era un campo de batalla donde cada intento de imitar perfección dejaba cicatrices, y donde la luz de alguien como Luna podía ser suficiente para no desaparecer, aunque nunca lo curara del todo.

#2764 en Otros

#194 en No ficción

trastornos mentales, violencia familiar, tristeza amor juventud soledad depresin

Editado: 17.12.2025