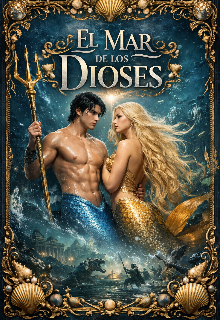

El Mar De Los Dioses

PRÓLOGO

El mar recuerda todo

El mar no nació azul. Antes de que los dioses aprendieran a nombrarlo, antes de que las criaturas supieran temerle o venerarlo, el mar fue un cuerpo sin memoria. Oscuro. Silencioso. Un pulso lento latiendo en las entrañas del mundo.

Y entonces él despertó.

Poseidón emergió del abismo como una voluntad hecha carne, como un deseo antiguo al que nadie había enseñado a esperar. Allí donde abrió los ojos, el agua aprendió a moverse. Donde respiró, las corrientes adquirieron ritmo. Donde alzó la mano, nacieron las mareas.

El mar se volvió hermoso porque él lo era.

Se volvió violento porque él nunca supo amar sin dominar.

Durante eras incontables, Poseidón fue dueño de todo lo que se hundía, de todo lo que flotaba, de todo lo que osaba cantar bajo las olas. Reyes y monstruos inclinaron la cabeza. Tritones afilaron sus lanzas para servirle. Las ciudades submarinas se alzaron como templos vivos, incrustadas de corales luminosos y columnas talladas con historias de guerras que ya nadie recordaba.

Nada se le negaba.

Nada se le resistía.

Hasta que la vio.

No fue un trueno.

No fue una profecía.

No fue el canto de una sirena llamándolo.

Fue el silencio. En una grieta del océano, donde la luz apenas se atrevía a descender, ella nadaba sin saber que estaba siendo observada. El agua rozaba su piel pálida como si temiera herirla. Sus escamas doradas capturaban destellos imposibles, como si el sol se hubiera fragmentado y decidido esconderse en su cola.

Aurelia no cantaba.

No seducía.

No buscaba ser vista.

Y fue eso lo que lo condenó. Poseidón sintió algo desconocido tensarle el pecho, como si el mar, su mar, se hubiera replegado hacia dentro. No fue deseo inmediato, sino algo peor: fascinación. Una atracción lenta, obsesiva, que no pedía permiso. La observó durante días. Quizá siglos. El tiempo no significaba nada allí abajo.

Ella recolectaba perlas olvidadas, acariciaba los restos de naves hundidas, hablaba con criaturas que huían de los palacios reales. Había tristeza en sus movimientos, pero no sumisión. Una melancolía serena, como si supiera que el mundo podía ser cruel sin necesidad de enfrentarlo. Poseidón, señor de tempestades, no entendía esa calma.

—Ven —ordenó al mar.

Y el mar obedeció. Las corrientes se cerraron en torno a Aurelia como brazos invisibles. No la hirieron. No la lastimaron. Simplemente la guiaron hacia él, como si el océano entero hubiera decidido entregarla. Cuando sus miradas se cruzaron por primera vez, el mar tembló.

Poseidón adoptó su forma más bella: torso joven, piel marcada por la sal y la eternidad, cabellos oscuros flotando como sombras vivas. Desde la cintura hacia abajo, su cola de escamas celestes relucía con el poder de los abismos. En su mano, el tridente no era un arma, sino una extensión de su voluntad.

Aurelia no gritó.

No suplicó.

No cantó.

Lo miró como se mira a una tormenta: consciente de su fuerza, sin ilusión de controlarla.

—Eres mía —dijo Poseidón.

No como amenaza. Como certeza. La llevó a su reino abisal, a un palacio construido con restos de civilizaciones ahogadas.

Columnas de nácar, bóvedas de coral vivo, jardines de algas luminosas que respiraban al ritmo del océano. Todo estaba diseñado para impresionar, para someter, para convertir el asombro en obediencia.

Aurelia caminó descalza por ese mundo imposible sin pronunciar palabra. Poseidón la tocó por primera vez esa noche.

No con violencia, sino con una reverencia torpe, como quien no sabe dónde termina su poder y comienza el otro. Sus dedos recorrieron la curva de su cintura, la línea suave de su espalda, la piel húmeda que no temblaba. Ella no se apartó. Pero tampoco respondió. Y ese fue el primer golpe.

Pasaron noches. Mareas. Silencios prolongados. Poseidón le ofreció joyas forjadas con tesoros perdidos, canciones que hacían llorar a las corrientes, promesas de eternidad. La observaba dormir, nadar, existir en su reino como un cuerpo presente y un alma ausente. Podía tenerla. Pero no podía sentirla. El deseo del dios se volvió más oscuro, más denso. No nacía de la carne, sino de la frustración. De la imposibilidad.

—Ámame —le exigió una vez, con voz quebrada.

Aurelia alzó la mirada. Sus ojos dorados no contenían odio. Solo una verdad insoportable.

—No sé cómo hacerlo —respondió—. Nadie puede amar aquello que la encadena.

El mar se agitó. Las columnas del palacio crujieron. Poseidón sintió vergüenza y la transformó en furia. Fue entonces cuando la sangre tocó el agua.

Desde regiones prohibidas del océano, donde el calor volvía espesa el alma y los depredadores reinaban sin nombre, algo despertó. Sobek, antiguo como el miedo, olió la grieta en el poder del dios del mar.

Donde Poseidón dudaba, Sobek sonrió. Donde Poseidón deseaba, Sobek planeó.

El primer ataque llegó sin aviso. Bestias abisales arrasaron ciudades menores. Tritones desaparecieron. Las mareas se tornaron rojas. Poseidón entendió demasiado tarde que su obsesión había debilitado el equilibrio.

Sobek apareció ante él como una sombra colosal, con colmillos de divinidad antigua y ojos que no conocían el amor, solo la caza.

—Ella no te pertenece —le dijo— Pero podría hacerlo si estás dispuesto a romperla.

Aurelia escuchó aquellas palabras desde su prisión de agua y oro.. Y por primera vez, cantó. No para seducir. No para salvarse. Cantó para advertir al mar que la guerra había comenzado.

Las olas se elevaron. Los dioses alzaron sus armas. Y Poseidón comprendió, con el corazón encadenado, que había amado demasiado tarde y dominado demasiado pronto. Porque el mar recuerda todo.

Incluso aquello que los dioses intentan olvidar. Y el precio del amor impuesto siempre es la destrucción.

Si Poseidón deseaba salvar los mares, debía aprender a amar sin poseer. Si deseaba conservarla, debía dejarla ir.

#6240 en Novela romántica

#1953 en Fantasía

#romanceprohibido #dramaromántico, #amormarino, #sirenasytritones

Editado: 24.01.2026