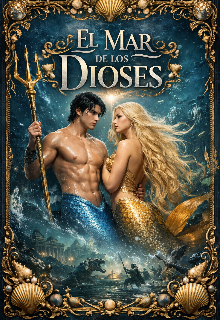

El Mar De Los Dioses

El palacio donde las mareas no duermen

El palacio abisal respiraba. No era una metáfora para los poetas; era un hecho. Las paredes de coral vivo exhalaban burbujas diminutas, como suspiros. Las lámparas de medusas flotantes palpitaban con una luz azul, lenta, íntima, como si el propio océano hubiese aprendido a encender velas para una ceremonia que nadie pidió.En lo alto de la bóveda principal, la oscuridad era tan profunda que parecía una segunda agua suspendida sobre la primera. Y allí, en el centro de todo, Poseidón caminaba como quien lleva encima el peso de su reino.

Había guerras que se anunciaban en la distancia un rumor áspero en las corrientes, pero el dios no miraba hacia afuera. Miraba hacia adentro, hacia el único lugar donde su poder se volvía inútil.

Ella.

Aurelia estaba sentada en un balcón de nácar que daba a un jardín de algas luminosas. Parecía una estatua hecha de luna: piel blanca, cabellos rubios flotando como seda interminable, ojos dorados que no se dejaban domesticar. Su cola de escamas resplandecía con un fulgor cálido, como si guardara un sol mínimo bajo la piel.

No lloraba. No gritaba. No rogaba. Esa serenidad lo irritaba y lo atraía con la misma intensidad, como si la calma fuera una provocación.

Poseidón se detuvo a unos pasos de ella. Había intentado mil veces encontrar una puerta en su mirada. Mil veces había chocado contra un muro que no era odio, ni miedo, ni valentía: era decisión.

—¿Qué haces? —preguntó él, y su voz, acostumbrada a ordenar tormentas, sonó extrañamente… humana.

Aurelia no giró de inmediato. Su atención estaba en un cardumen de peces diminutos que danzaba entre las algas. Parecían letras de un idioma antiguo escribiéndose y borrándose.

—Escucho —respondió al fin—. El mar habla cuando nadie lo interrumpe.

Poseidón apretó la mandíbula.

El mar era suyo.

El mar obedecía.

El mar no hablaba sin su permiso.

—El mar no habla —dijo él, seco—. El mar se mueve.

Aurelia alzó la vista y, por un instante, el dorado de sus ojos pareció incendiar la penumbra.

—Eso es lo que tú crees.

El silencio se extendió como una sábana pesada. Poseidón sintió la necesidad absurda de justificarse, algo que jamás había hecho ante nadie.

—Te he dado un reino —dijo— Podrías gobernar a mi lado. Podrías tener lo que ninguna sirena ha tenido.

Aurelia miró el palacio, los jardines, las columnas, la grandeza. Y luego lo miró a él.

—Me has dado una jaula hermosa —susurró— Sigue siendo una jaula.

La palabra lo golpeó como un tridente invisible. Poseidón dio un paso adelante. El agua se tensó a su alrededor, obediente. La luz de las medusas tembló, como si temieran su ira.

—No estás prisionera —dijo, pero su voz traicionó una duda que no sabía esconder.

Aurelia dejó caer la mano en el agua y, con un gesto mínimo, desvió una burbuja hacia una grieta del coral.

—No puedo irme.

Poseidón no respondió, porque la verdad era demasiado simple para ser negada. La había traído. La había atado a su reino con corrientes que no se veían, pero se sentían en cada latido.

—Si te dejo ir —murmuró él, casi para sí—, no volverás.

Aurelia sostuvo su mirada. Y ahí estaba lo insoportable: no era una amenaza ni una crueldad. Era un hecho.

—No —respondió ella con calma—. No volvería.

Poseidón sintió que el océano entero se encogía alrededor de sus costillas. Había perdido batallas. Había visto reinos hundirse. Había destruido ciudades con un gesto. Pero nunca había experimentado esto: la certeza de que el poder no sirve para lo que más desea.

El intento de tocar el almaAquella noche, Poseidón la condujo a la sala del Trono de Sal, donde el agua era más clara, casi transparente, como cristal. Allí, el palacio parecía contener la respiración.

Aurelia lo siguió sin resistencia, lo cual era aún peor: esa obediencia tranquila no era sumisión, sino una forma de negación. Como si su cuerpo caminara por inercia, mientras su alma permanecía lejos.

En el centro de la sala, flotaba una fuente abisal: un círculo de agua suspendida en el aire, girando lentamente. Dentro, se veía un fragmento de cielo nocturno, como si el mar hubiese robado una porción del mundo superior.

—¿Qué es esto? —preguntó Aurelia.

Poseidón se acercó al círculo. Sus escamas celestes brillaron con un tono más frío.

—Un espejo de mareas —dijo— Muestra lo que el mar guarda lo que el mar sabe de ti.

Aurelia observó el agua suspendida. Su reflejo apareció al principio: el oro de su cola, el blanco de su piel, la caída infinita de su cabello. Luego el reflejo cambió.

La fuente mostró una costa lejana. Una roca negra. Una sirena más joven, Aurelia, pero con una suavidad distinta en los ojos, sentada junto a otra figura que no era un dios. Un tritón común. Un guardián. Un ser sin corona. Aurelia se quedó inmóvil. Poseidón sintió el cambio en su respiración, la fractura mínima en su calma.

Ahí estaba.

Un punto vulnerable.

Una puerta.

Poseidón se aproximó, lento, casi reverente. No quería asustarla; quería entrar.

—¿Quién era? —preguntó, y su voz sonó demasiado baja para ser la de un dios.

Aurelia apartó la mirada del espejo como quien aparta la mano del fuego.

—Nadie.

La palabra fue un cierre. Una muralla. Poseidón alzó la mano hacia su rostro, con un cuidado torpe, como si temiera romperla con el simple roce. Sus dedos se detuvieron a un centímetro de su mejilla.

—Mírame —ordenó, pero la orden salió teñida de súplica.

Aurelia lo miró. Poseidón sintió un impulso feroz: tomar, arrastrar, imponer. Era el instinto con el que había gobernado eras enteras. Era el idioma del poder, su lengua materna..Pero lo contuvo.

—Quiero entenderte —dijo, y aquella frase le supo extraña, como una palabra aprendida en un idioma que no dominaba.

Aurelia no se burló. No lo desafió. Solo lo observó, como si mirara a una criatura peligrosa intentando ser otra cosa.

#5179 en Novela romántica

#1411 en Fantasía

#romanceprohibido #dramaromántico, #amormarino, #sirenasytritones

Editado: 18.01.2026