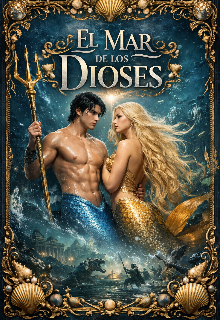

El Mar De Los Dioses

El juicio del hermano

El mar se tensó antes de que el cielo descendiera.No fue un trueno ni una tormenta lo que anunció la llegada de Zeus, sino algo más antiguo y humillante: la sensación de ser observado desde arriba. El agua, que siempre había obedecido a Poseidón como una extensión de su cuerpo, se volvió pesada, rígida, como si una mirada ajena la hubiera convertido en juicio. Aurelia lo sintió primero.

Un frío seco, distinto al de las profundidades. Un frío que no pertenecía al océano, sino al dominio del aire, del rayo, del poder que no necesita hundirse para someter. Sus escamas doradas perdieron brillo por un instante, como si la luz misma dudara en permanecer.

—Ha llegado —susurró.

Poseidón estaba de pie frente al Trono de Sal, el tridente apoyado en el suelo, la mirada fija en el vacío del gran salón. No preguntó quién. No necesitó hacerlo. La presión en su pecho no era la de Sobek ni la de la guerra, sino la de la sangre compartida.

—No debía venir —dijo, con una calma que no engañaba a nadie.

El palacio respondió con un crujido largo, como un animal herido que presiente al depredador. Las columnas de coral vibraron. Las lámparas de medusas se apagaron una a una, dejando la sala envuelta en una penumbra azulada que parecía encogerse.

Entonces, el aire apareció donde no debía existir. No como burbujas ni corrientes, sino como un corte. Una grieta vertical en el agua, por la que descendió una figura que no necesitaba adaptarse al reino submarino para imponerse. Zeus llegó sin pedir permiso. Su presencia no fue violenta. Fue absoluta.

Joven, hermoso, terrible. Su cuerpo no terminaba en cola ni en escamas, sino en piernas firmes que parecían desafiar la lógica misma del océano. El agua no lo rechazaba, pero tampoco lo aceptaba: se apartaba de él con una reverencia involuntaria. Sus cabellos oscuros flotaban apenas, como si incluso allí conservaran la memoria del viento. En sus ojos no había duda ni curiosidad. Solo una certeza antigua: todo le pertenecía. Aurelia sintió náuseas. No por miedo, sino por la forma en que Zeus la miró.

No fue deseo.

No fue interés.

Fue evaluación.

Como si ella no fuera una criatura viva, sino un factor incómodo en una ecuación divina.

—Hermano —dijo Zeus, y su voz atravesó el palacio sin elevarse—. Has convertido los mares en un problema olímpico.

Poseidón no se inclinó. No dio un paso atrás. El mar contuvo el aliento.

—No tienes autoridad aquí —respondió— Este es mi reino.

Zeus sonrió apenas. No con burla abierta, sino con algo peor: indulgencia.

—Siempre la tengo —replicó—. Cuando uno de nosotros olvida lo que es, los demás intervenimos.

Avanzó por el salón como si caminara sobre tierra firme. Cada paso dejaba una vibración seca, ajena al ritmo del océano. Se detuvo a unos metros de Aurelia y volvió a observarla, sin disimulo.

—Así que esto es —dijo—. La causa de tu desorden.

Aurelia sostuvo su mirada. No bajó los ojos. No se escondió. Sintió el impulso de huir, sí, pero también algo más profundo: rechazo. Zeus no la intimidaba como Sobek ni la confundía como Poseidón. Zeus la anulaba.

—No hables de ella —advirtió Poseidón, con un tono que hizo vibrar el tridente.

Zeus lo miró por primera vez con atención real.

—¿De ella? —repitió—. ¿O del objeto que te ha hecho olvidar quién eres?

El aire se tensó. El mar respondió con una ola silenciosa que recorrió el palacio de punta a punta.

—No es un objeto —dijo Poseidón— Y no te incumbe.

Zeus soltó una risa breve, sin humor.

—Nos incumbe todo —corrigió— Especialmente cuando uno de nosotros decide jugar a ser otra cosa.

Giró en torno a Aurelia, despacio, como quien inspecciona una pieza valiosa sin tocarla. Ella sintió el impulso de retroceder, pero no lo hizo. Si había algo que no le permitiría a ese dios, era verla temblar.

—Una sirena —continuó Zeus— ¿De verdad, hermano? ¿Todo este embrollo por una maldita sirena?

La palabra maldita cayó como un golpe. Poseidón dio un paso adelante. El mar respondió de inmediato, formando una corriente protectora alrededor de Aurelia.

—Mide tus palabras —gruñó— Estás en mi dominio.

Zeus alzó una ceja.

—Eso crees —respondió— Pero mírate.

Se volvió hacia él por completo.

—Has debilitado los mares. Has abierto grietas que otros dioses ya están observando. Has permitido que un depredador como Sobek juegue a la guerra con tus criaturas. ¿Y todo por qué?

Señaló a Aurelia con un gesto vago.

—Por ella.

Aurelia sintió la necesidad de hablar. No para defenderse, sino para existir.

—No soy la causa de tu guerra —dijo— Soy la consecuencia de tu incapacidad de escuchar.

Zeus la miró, sorprendido por primera vez. No porque ella hubiera hablado, sino porque se atreviera.

—¿Escuchar? —repitió— Eso es lo que hacen los mortales cuando no tienen poder.

Volvió la vista a Poseidón.

—Nosotros no tenemos compasión alguna por los demás —dijo con frialdad— Somos dioses. Tomamos lo que deseamos, incluso a las personas. No pedimos permiso.

El silencio se volvió insoportable. Aurelia sintió que algo dentro de ella se quebraba, no de miedo, sino de claridad. Esa era la verdad del Olimpo. No la versión poética, no los himnos, no las historias que los mares contaban a los más jóvenes. Esa era la doctrina desnuda.

Poseidón cerró los puños. El tridente vibró con una energía contenida que pedía ser liberada.

—Si eso es ser un dios —dijo—, entonces quizás el problema sea lo que somos.

Zeus lo miró como si hubiera dicho algo obsceno.

—Ten cuidado —advirtió— No confundas debilidad con revelación.

Se acercó un paso más.

—Te lo diré claro, hermano. O cierras la grieta. O tomas lo que deseas. O eliminas el factor que te está descomponiendo.

Aurelia comprendió el alcance de esas palabras. Eliminar no era necesariamente matar. Podía ser borrar, romper, vaciar. Convertirla en una sombra obediente.

#6212 en Novela romántica

#2074 en Fantasía

#romanceprohibido #dramaromántico, #amormarino, #sirenasytritones

Editado: 24.01.2026