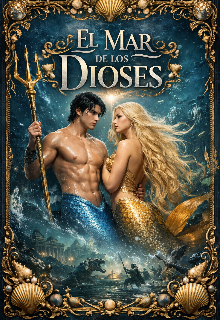

El Mar De Los Dioses

El ultimátum del Olimpo

El mar amaneció sin amanecer. No hubo cambio de luz jamás lo había, pero sí un cambio de ánimo, como si el océano entero hubiera despertado con una herida nueva. Las corrientes no se movían con su antigua musicalidad; avanzaban con cautela, como animales que han olido fuego. Las criaturas pequeñas se ocultaban entre grietas de coral. Los tritones caminaban por el palacio con la rigidez de quienes sienten que algo invisible los vigila. Poseidón lo percibió apenas abrió los ojos.

Era una sensación imposible de ignorar: presencia. No la de Sobek, que olía a sangre vieja y calor turbio. No la de Aurelia, que era oro en calma. Esto era otra cosa. Esto era el cielo metido a la fuerza en el vientre del mar. Un juicio suspendido en el agua, esperando caer como un rayo.

Aurelia estaba en el balcón exterior, observando la vastedad. No parecía asustada, pero su quietud tenía una tensión distinta. Como si el mar le susurrara advertencias que solo ella podía oír.

Poseidón se acercó sin ruido. No necesitaba hacerlo: el palacio era extensión de su voluntad. Pero, desde la grieta, el mar había comenzado a tener voluntad propia, y eso le enseñaba, irónicamente, a moverse con más cuidado.

—Vuelven —dijo Aurelia, sin girarse.

Poseidón no preguntó quiénes. El agua se endureció.

Un círculo de presión se formó lejos del palacio, en el límite del reino, como una corona invisible que apretaba el océano. La misma grieta por la que Zeus había entrado comenzó a dibujarse de nuevo, pero esta vez no era una sola herida vertical: eran tres, como marcas de uñas en un cuerpo.

Y el aire, ese intruso soberbio, volvió a existir bajo el agua. Aurelia sintió un escalofrío recorrerle la piel.

Poseidón dio un paso adelante, interponiéndose por instinto, no porque Aurelia se lo pidiera. Porque no sabía hacer otra cosa cuando algo amenazaba lo que deseaba. Los tritones guardias aparecieron, formando una línea con lanzas bajas. Sus rostros estaban tensos, sus ojos buscando el permiso del dios.

Poseidón alzó una mano, y la línea se abrió. No los apartó por desprecio. Los apartó porque sabía la verdad: ninguna lanza submarina detendría al Olimpo.

La grieta se abrió. Zeus descendió como la primera vez, joven, hermoso, cruelmente sereno. Pero no estaba solo.

A su lado, con la elegancia de un cuchillo, apareció Atenea, envuelta en una luz fría que parecía armadura invisible. Su mirada no era furiosa: era clínica, calculadora, como si ya estuviera evaluando cómo terminar aquello con el menor costo para el Olimpo… y el mayor para Poseidón.

Y detrás, como una sombra de autoridad silenciosa, se materializó Hermes, no con la sonrisa juguetona de los mensajeros, sino con un pergamino dorado entre los dedos, sellado con una marca de rayo.

Aurelia tragó saliva. No era miedo. Era la intuición de que esto ya no era conversación.

Era sentencia. Zeus recorrió el salón con la misma indiferencia soberana de antes. Atenea observó cada grieta del palacio, cada temblor del agua, cada señal de desobediencia oceánica.

Hermes se mantuvo un paso atrás, como quien trae noticias desagradables y desea no estar allí. Poseidón no se inclinó. Zeus lo miró con esa calma que precede a las catástrofes.

—No has obedecido —dijo.

No era una acusación. Era una constatación. Poseidón apretó el tridente con fuerza.

—No soy tu soldado —respondió.

Atenea habló por primera vez, y su voz fue más fría que cualquier abismo.

—No se trata de obediencia personal, Poseidón. Se trata de orden. Has alterado un equilibrio que sostiene mares, costas, naciones, rutas, vidas. Sobek se mueve porque tú te debilitaste.

Aurelia sintió una punzada de rabia. Como si el problema fuera él sentir algo y no ellos decidirlo todo. Zeus giró la cabeza apenas, como si escuchara una interferencia.

—Y, sin embargo —añadió—, todo comenzó por ella.

Su mirada cayó sobre Aurelia. Ella no retrocedió. Se obligó a sostenerla. Pero sintió la presión de esa mirada como una mano en la garganta: Zeus no necesitaba tocar para someter. Poseidón dio un paso, imperceptible, colocándose de forma que Zeus no pudiera verla sin verlo a él primero.

—No la mires así —advirtió Poseidón.

Zeus sonrió, lento.

—Sigues creyendo que puedes proteger lo que no te pertenece.

Aurelia sintió que el oro de sus ojos se afilaba. Estaba cansada de ser “lo que no pertenece”, “el problema”, “el detonante”. Hermes avanzó un paso.

—Traigo un decreto —anunció, y su voz, por primera vez, sonó incómoda— Del Olimpo.

Poseidón no se movió. Atenea alzó la mano, y el pergamino se desplegó solo, flotando en el agua como una hoja de sol. Las letras eran luz quemando sal: un documento hecho para que incluso el mar lo entendiera. Aurelia no podía leer ese idioma, pero sintió lo que decía: términos, condiciones, castigo. Hermes respiró hondo y leyó:

— Por decisión del Olimpo, ante el caos creciente en los mares y la incursión de fuerzas extranjeras en dominios helénicos —sus ojos se elevaron hacia Poseidón un segundo, luego continuó— se exige al dios Poseidón lo siguiente:

Primero: Sellar de inmediato la grieta abierta en el núcleo de su autoridad.

Segundo: Restablecer el control total sobre las corrientes y fronteras marinas.

Tercero: Eliminar el factor de inestabilidad dentro de su reino.

Aurelia sintió el golpe en el pecho.

Eliminar.

Hermes bajó el pergamino apenas. Sus ojos se desviaron un instante hacia Aurelia, y ahí hubo algo humano: una chispa de advertencia o compasión incómoda, como si Hermes fuera el único que comprendía que aquello no era simple. Zeus tomó la palabra:

—Tienes tres días —dijo— Si al tercer día el mar sigue dudando, si Sobek sigue moviéndose, si el mundo superior siente el temblor de tus debilidades…

#6212 en Novela romántica

#2074 en Fantasía

#romanceprohibido #dramaromántico, #amormarino, #sirenasytritones

Editado: 24.01.2026