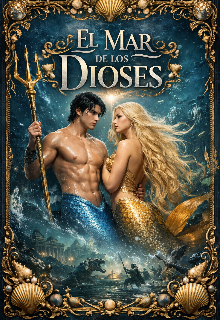

El Mar De Los Dioses

El dios encerrado

La primera grieta no fue externa.No apareció en el océano, ni en las corrientes, ni en el dominio recuperado. No hubo señales visibles, ni mareas erráticas, ni criaturas desobedientes. El mundo seguía funcionando con una perfección implacable.

La grieta apareció dentro de Poseidón.

Al principio fue una sensación mínima, casi imperceptible: un retraso entre pensamiento y acción. Una fracción de segundo en la que una emoción intentaba surgir y era aplastada antes de tomar forma. No por voluntad consciente, sino por algo más profundo, más pesado, más denso.

Poseidón lo ignoró. Durante siglos había aprendido a ignorar incomodidades internas. El poder exigía silencio. El dominio exigía claridad. Y ahora, más que nunca, el océano necesitaba un soberano absoluto. Pero la grieta insistió.

Cuando pensó en Aurelia no como posesión, sino como ser, algo dentro de él no respondió. El recuerdo de su voz, de su resistencia, de su mirada cuando aún podía elegir estaba ahí, intacto, pero separado, como si perteneciera a otro. A otro Poseidón.

—No —murmuró, solo en la sala central del palacio.

La palabra no salió con fuerza. No fue una negación poderosa. Fue un eco débil, casi ajeno. Y entonces lo comprendió..El poder no lo había cambiado..Lo había encapsulado. Dentro de sí mismo, Poseidón comenzó a percibir capas.

La exterior, la dominante, era la que hablaba, la que ordenaba, la que imponía. Fría, precisa, inquebrantable. Esa era la que el océano obedecía sin dudar. La que había derrotado a Sobek. La que había recuperado territorios y sellado el caos..Pero más adentro…

Más adentro estaba él. El Poseidón que había amado sin saber cómo hacerlo.

El que había contenido su poder para no quebrar aquello que tocaba. El que entendía que la obediencia no era lo mismo que la lealtad. Ese Poseidón no había muerto.

Estaba encerrado. Atrapado en una cámara invisible dentro de su propio ser, observando sin poder intervenir cómo el otro nacido del Núcleo, del mandato del Olimpo, de la exigencia absoluta actuaba en su nombre.

—Esto no es —pensó— Esto no soy yo.

Pero el pensamiento no alcanzó la superficie. El Poseidón dominante caminó por el palacio sin vacilar. Dio órdenes. Reorganizó ejércitos. Selló regiones del océano. Todo funcionaba. Todo obedecía.

Y eso era lo peor. Porque nada fallaba lo suficiente como para justificar la duda. Aurelia sintió el cambio sin verlo. No porque Poseidón la visitara menos, ni porque el encierro se volviera más cruel. Al contrario: todo era demasiado perfecto. El agua siempre a la temperatura justa. La luz siempre suave. El silencio absoluto. No había violencia. No había palabras duras. Solo una ausencia inquietante.

—Ya no eres tú…—susurró, flotando en la cámara sellada.

Cuando Poseidón apareció ante ella días después o lo que allí pasaba por días, Aurelia lo observó con atención nueva. Su porte era el mismo. Su poder, innegable. Pero algo en sus ojos algo no estaba.

—¿Por qué me miras así? —preguntó él.

Aurelia dudó. La voluntad recuperada le permitía hablar, pero cada palabra parecía medirse contra una fuerza invisible.

—Porque ganaste —respondió— Y aun así pareces perdido.

El Poseidón dominante frunció el ceño, apenas.

—No estoy perdido —dijo—. He restaurado el orden.

—No hablo del océano —replicó ella— Hablo de ti.

Por un instante solo uno algo se movió detrás de su mirada. Una sombra de conflicto, de incomodidad profunda. Pero fue sofocada con rapidez.

—No necesito sentir para gobernar —respondió él—. Sentir me debilitó.

Aurelia cerró los ojos.

—No —susurró— Te hacía humano en lo que un dios puede serlo.

El Poseidón dominante nadó hacia atrás. No de miedo. De resistencia interna. Dentro del encierro invisible, el verdadero Poseidón gritó.

No con furia, sino con desesperación silenciosa. Cada vez que Aurelia hablaba, cada vez que lo miraba sin temor, algo golpeaba los muros internos que lo contenían.

No la encierres.

No la fuerces.

Escúchala.

Pero la voz no alcanzaba la superficie. El poder amplificado actuaba como un filtro absoluto: dejaba pasar solo aquello que reforzaba el dominio, la eficiencia, la supremacía. Todo lo demás era descartado como ruido inútil.

Poseidón, el verdadero, comprendió la ironía con una claridad devastadora: Había aceptado ese poder para salvar el océano.

Y ahora el océano estaba a salvo pero él no.

—Zeus… —pensó, sin saber si la palabra saldría alguna vez—. Atenea…

Recordó el instante en que tocó el Núcleo, cuando Zeus lo observaba con advertencia contenida y Atenea había hablado de consecuencias, no de castigos. No lo habían traicionado. Lo habían dejado elegir. Y él había elegido sin comprender el costo real. El Poseidón dominante regresó a la sala central y contempló el océano reorganizándose bajo su voluntad. La victoria avanzaba. Sobek se replegaba. El mundo volvía a un solo pulso. Y aun así…

Una sensación desconocida comenzó a instalarse en su pecho. No era culpa. No era miedo. Era algo más primitivo, más peligroso para una entidad absoluta. Claustrofobia.

No del espacio.

No del poder.

De sí mismo. Por primera vez, el Poseidón dominante sintió que algo dentro de él observaba. No como conciencia, sino como testigo silencioso, incómodo, persistente.

—Cállate —murmuró, sin saber a quién.

El océano no respondió. Porque esa orden no iba dirigida al mundo. Iba dirigida al dios que aún vivía enterrado en su interior. Desde su encierro perfecto, Aurelia comprendió la verdad con una lucidez dolorosa: Poseidón no la había encerrado solo a ella. Se había encerrado a sí mismo dentro de un cuerpo invencible.

Y si nadie lo nombraba, si nadie lo miraba como lo que era y como lo que estaba perdiendo el dios del océano recuperaría todo su dominio. Pero jamás volvería a ser el mismo que, una vez, había aprendido a amar sin imponer. Y esa pérdida, lo supo con certeza, sería más devastadora que cualquier guerra.

#6212 en Novela romántica

#2074 en Fantasía

#romanceprohibido #dramaromántico, #amormarino, #sirenasytritones

Editado: 24.01.2026