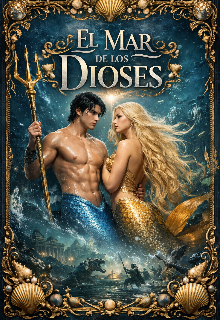

El Mar De Los Dioses

Epílogo

La naturaleza de los dioses

El mundo aprendió a vivir mirando al mar con miedo. No con respeto. No con devoción sincera. Con temor.

Porque el océano ya no era un lugar que respondiera a ruegos ni a promesas. Era un reino gobernado por un dios que no pedía amor, ni comprensión, ni fidelidad emocional. Poseidón reinaba como los dioses siempre lo habían hecho desde el origen del mito: por capricho, por derecho y por poder.

Las ciudades costeras crecieron sabiendo que podían desaparecer sin razón aparente. Bastaba una ofrenda mal colocada, un templo descuidado, una plegaria dirigida al dios equivocado. A veces, ni siquiera eso. A veces, Poseidón hundía puertos enteros simplemente porque el mar lo reclamaba o porque así lo decidía su voluntad inapelable.

Y nadie protestaba. Porque los humanos nunca habían sido iguales a los dioses. Solo tolerados.

En el Olimpo, Poseidón ocupaba nuevamente su lugar entre los Doce. No como el hermano iracundo de Zeus, ni como el dios fracturado que una vez estuvo al borde de desaparecer, sino como una deidad completa, cerrada sobre sí misma, inmune a la culpa. Zeus lo observaba con aprobación silenciosa.

—Has vuelto a ser lo que siempre fuiste —le dijo una vez—. Un dios verdadero.

Poseidón no respondió. Porque no necesitaba hacerlo. El amor ya no habitaba en su interior como herida ni como deseo. Había sido sellado, encapsulado, convertido en un recuerdo inútil. No lo necesitaba para gobernar. Nunca lo había necesitado. Los dioses no existen para compartir su esencia con otros; existen para imponerla.

Las ninfas dejaron de acercarse a él. Las sirenas bajaron la mirada cuando su sombra cruzaba las corrientes. Las criaturas marinas obedecían sin cantar. El océano funcionaba con una perfección fría, exacta, eficiente. Y aun así era el océano.

Hermoso.

Terrible.

Eterno.

En las profundidades donde ninguna luz alcanzaba, el castigo dictado por Poseidón permanecía intacto, invisible incluso para la memoria del mundo. No era un lugar de redención. Nunca lo fue. Los dioses griegos no redimen. Escarmentan.

Aurelia no fue liberada. Nunca lo sería.

Porque había cometido el mayor de los errores posibles: rechazar el amor de un dios sin someterse a él. No con odio, no con burla, sino con voluntad propia. Y eso, para los dioses, siempre fue imperdonable.

El océano siguió avanzando sobre las costas. Las eras pasaron. Los nombres de las ciudades sumergidas se borraron. Poseidón permaneció.

Imperturbable.

Inmutable.

Soberano.

Y así, la historia quedó sellada no como una fábula de amor imposible, sino como lo que siempre debió ser: una advertencia. Porque en el mundo antiguo y en el mundo de los mitos los, dioses no aman como los mortales. No aprenden. No se transforman para ser mejores.

Los dioses castigan.

Los dioses toman.

Los dioses sobreviven.

Y el océano, eterno testigo de su crueldad, siguió respirando bajo su mandato, recordándole al mundo una verdad que ningún canto humano pudo suavizar jamás:

amar a un dios y ser amado por alguno de ellos nunca fue un privilegio fue siempre una condena.

#6212 en Novela romántica

#2074 en Fantasía

#romanceprohibido #dramaromántico, #amormarino, #sirenasytritones

Editado: 24.01.2026