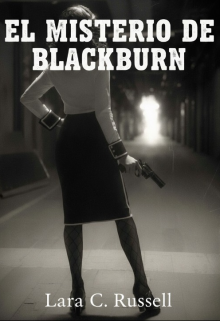

El misterio de Blackburn

La ciudad que no duerme

La lluvia caía con la constancia de un reloj cansado. No golpeaba el suelo: lo castigaba. Las calles de la ciudad brillaban como espejos sucios bajo las farolas, y el vapor que salía de las alcantarillas le daba al amanecer un aire irreal, casi teatral. Era una de esas mañanas en las que la ciudad parecía fingir inocencia.

El callejón detrás del Teatro Monarch olía a humedad, orina y a finales mal cerrados. Allí yacía el cuerpo de Arthur Bellows, productor teatral, treinta y siete años, traje caro, zapatos lustrados. Estaba recostado contra la pared de ladrillo como si simplemente se hubiera sentado a descansar. No había sangre visible. No había signos de pelea.

—Murió tranquilo —dijo el forense, cerrando su maletín—. Veneno. Rápido.

Evelyn Blackburn escuchó en silencio.

Era su primer día oficial en la división de homicidios. El abrigo oscuro le quedaba un poco grande, heredado de una vida anterior, y sostenía su libreta con ambas manos como si fuera un objeto frágil. Tenía el cabello recogido con cuidado y una expresión serena, casi amable. Nadie habría dicho que aquel era el rostro de alguien observando una obra maestra.

Se agachó con lentitud, sin tocar el cuerpo. Observó el ángulo de la cabeza, la rigidez de los dedos, la forma en que el sombrero había sido colocado a un costado. Demasiado orden. Demasiada consideración.

—¿Algo que aportar, novata? —preguntó uno de los detectives veteranos con desinterés.

Evelyn levantó la vista y sonrió con educación.

—Solo… que quien hizo esto conocía bien a la víctima —dijo con voz suave—. O al menos sabía cómo hacer que confiara.

El detective bufó.

—Eso dicen todos los asesinos inteligentes.

Evelyn asintió, aceptando el comentario como si fuera una verdad neutra. En el fondo, lo era.

Mientras la policía acordonaba la escena y los fotógrafos tomaban imágenes borrosas para el periódico de la tarde, Evelyn dio un paso atrás y observó la ciudad despertar. Coches, pasos apresurados, voces. La vida continuaba sin notar que alguien había sido juzgado y sentenciado antes del amanecer.

Evelyn respiró hondo.

La ciudad no dormía.

Y ella tampoco.