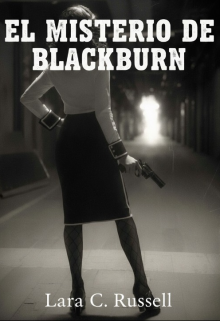

El misterio de Blackburn

Sombras del pasado

El pasado no regresaba como una historia ordenada. No tenía principio ni final. Llegaba en fragmentos, como fotografías mal reveladas que aparecían cuando Evelyn menos lo esperaba: en el vapor del café, en el chirrido de una puerta, en la forma en que alguien bajaba la voz para decir una verdad incómoda.

Aquella mañana, mientras la ciudad se desperezaba con el ruido de tranvías y bocinas, Evelyn caminó hacia la comisaría con una sensación persistente en el pecho. No era culpa. La culpa exige arrepentimiento. Lo suyo era otra cosa: una vigilancia constante, como si una parte de su mente revisara el mundo buscando fallas.

El edificio la recibió con su olor habitual a papel viejo y café amargo. Saludó con una sonrisa discreta, respondió a un par de bromas tibias y se sentó en su escritorio. Abrió el expediente de Clara Whitman. Lo leyó de nuevo, esta vez no como detective, sino como archivista de vidas ajenas.

Había cartas.

No denuncias formales, no. Cartas privadas. Comunicaciones internas que nunca debieron salir de un cajón. Evelyn había aprendido, años atrás, que los documentos más importantes rara vez estaban en el lugar correcto. Se encontraban donde alguien los había escondido esperando que el tiempo hiciera su trabajo.

Una de las cartas estaba fechada seis años antes.

“Se nos ha pedido discreción”, decía. “El asunto será manejado internamente. No conviene elevarlo.”

Evelyn cerró los ojos por un instante.

La discreción.

Esa palabra había marcado su vida mucho antes de que ella aprendiera a vestir un abrigo oscuro y a caminar entre policías como si perteneciera allí.

—Blackburn —dijo el capitán Harris desde su oficina—. ¿Tiene un minuto?

Evelyn se levantó y entró.

—Quería preguntarle algo —continuó Harris—. Antes de homicidios, ¿usted trabajó en archivos judiciales?

Evelyn asintió.

—Un tiempo.

—Se le nota —dijo él—. Tiene buena memoria para los detalles.

Evelyn sonrió, agradecida. No era memoria. Era hábito.

Al salir, el sonido de una máquina de escribir se mezcló con otro recuerdo.

Una oficina distinta. Más pequeña. Un ventilador que no funcionaba bien. El verano cayendo pesado sobre los hombros de todos.

Evelyn, más joven, sentada frente a un escritorio lleno de carpetas. Su nombre no importaba entonces. Nadie lo pronunciaba con atención. Ella era invisible, y en ese tiempo, la invisibilidad era una ventaja.

Fue allí donde conoció a Margaret Hale.

Margaret no parecía alguien que fuera a necesitar ayuda. Vestía con elegancia modesta, hablaba con claridad y no lloró cuando contó su historia. Eso fue lo que más inquietó a Evelyn.

—No quiero problemas —había dicho Margaret—. Solo quiero que conste.

Constar.

Evelyn recordó cómo tomó la declaración, cómo archivó el documento en la carpeta correcta, cómo colocó una marca mínima en el margen para poder encontrarla después.

Dos semanas más tarde, la carpeta había desaparecido.

—Seguramente fue un error administrativo —le dijeron.

Evelyn no lo creyó entonces. Tampoco ahora.

Volvió al presente con un ligero mareo. Se sirvió café y bebió un sorbo demasiado largo. Pensó en Margaret. Pensó en todas las Margaret que habían pasado por su escritorio, dejando pedazos de verdad que nadie recogía.

Al mediodía, salió a caminar. Necesitaba aire. La ciudad le ofreció su habitual coreografía: vendedores ambulantes, secretarias apuradas, hombres leyendo el periódico como si el mundo no pudiera tocarlos.

Evelyn se detuvo frente a un escaparate. Su reflejo le devolvió una imagen ordenada: cabello recogido, rostro sereno, postura correcta.

—Pareces inofensiva —se dijo.

Recordó la primera vez que entendió que la ley no siempre llegaba tarde. A veces no llegaba nunca.

Había sido el caso de un joven llamado Samuel Rook. No figuraba en ningún expediente relevante. Un empleado más, despedido discretamente después de intentar denunciar irregularidades. Meses después, lo encontraron muerto en un callejón. Robo, dijeron. Nadie investigó más.

Evelyn había leído la nota en el periódico con una sensación nueva: claridad.

No fue rabia. Fue comprensión.

Esa tarde, de regreso en la comisaría, el detective Miller se acercó a su escritorio.

—¿Todo bien? —preguntó.

—Sí —respondió Evelyn—. Solo pensando.

Miller dudó.

—Usted piensa mucho.

—Es parte del trabajo.

Miller asintió, pero no se fue de inmediato.

—A veces —dijo—, pensar demasiado puede ser peligroso.

Evelyn lo miró a los ojos.

—No pensar es peor.

Miller se alejó sin responder.

Evelyn volvió a su expediente. Subrayó un nombre. Luego otro. Las conexiones no estaban en los hechos, sino en las omisiones. En lo que no se había investigado. En lo que se había decidido ignorar.

Al caer la noche, regresó a su apartamento. Encendió la lámpara del escritorio y abrió el cajón inferior. Sacó la libreta negra.

La hojeó despacio.

Arthur Bellows.

Clara Whitman.

Margaret Hale.

Samuel Rook.

Algunos nombres estaban marcados con una línea fina. Otros, con dos.

Evelyn no pensaba en ellos como víctimas. Tampoco como culpables.

Eran puntos de un sistema fallido.

Cerró la libreta y apoyó la frente en el escritorio. Por un instante, sintió el peso completo de lo que había decidido ser. No lo lamentó.

—Si nadie equilibra la balanza —murmuró—, se rompe.

Antes de irse a dormir, escribió una nota breve en un papel que luego quemó en el cenicero:

El orden no es crueldad. Es corrección.

El humo se elevó despacio, igual que los recuerdos.

Las sombras del pasado no la perseguían.

La guiaban.