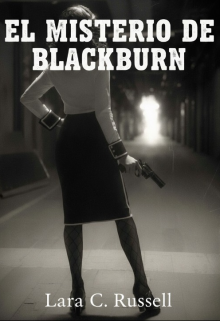

El misterio de Blackburn

El error

El error no llegó como una explosión ni como una confesión. No tuvo forma ni sonido. Fue pequeño, casi elegante, y por eso mismo resultó imperdonable.

Evelyn lo sintió antes de comprenderlo.

La mañana comenzó como cualquier otra. La ciudad estaba cubierta por una neblina baja y persistente, y el tráfico avanzaba con resignación. En la comisaría, el caso ocupaba ya un espacio fijo en la mente de todos. Nadie lo decía en voz alta, pero cada detective sentía que caminaba sobre un terreno que empezaba a ceder.

Evelyn llegó temprano. Colgó su abrigo, acomodó sus cosas y se sentó en su escritorio con la serenidad de siempre. Saludó a Miller con un gesto breve. Él respondió, pero no sonrió.

—¿Dormiste bien? —preguntó, como al pasar.

—Lo suficiente —respondió ella.

No era mentira. Dormir nunca había sido un problema. Conciliar el sueño no exigía inocencia, solo cansancio.

El capitán Harris convocó una reunión improvisada a media mañana. Los informes estaban esparcidos sobre la mesa como cartas marcadas.

—Tenemos algo nuevo —dijo—. Un testigo nuevo y que a su vez confirma la historia del otro testigo.

Evelyn levantó la vista con interés controlado.

—Un estibador del muelle —continuó Harris—. Dice que vio a una mujer la noche antes de que encontraran el cuerpo de Whitman.

La palabra mujer quedó suspendida en el aire.

—¿Está seguro? —preguntó alguien.

—Tan seguro como puede estar alguien a las dos de la mañana —respondió Harris—. No vio el rostro. Solo la silueta. Abrigo oscuro y largo. Caminaba sin prisa. Y esa descripción concuerda con la otra.

Evelyn bajó la mirada hacia sus notas.

—Podría ser cualquiera —dijo—. Esa zona no está desierta.

—Eso mismo pensé —respondió Harris—. Pero hay algo más.

Se hizo un silencio expectante.

—El testigo dice que la mujer se detuvo a mirar el río durante varios minutos.

Evelyn sintió una presión leve en el pecho.

No fue pánico. Fue reconocimiento.

Había permanecido allí más tiempo del necesario. No por cálculo. Por costumbre. El río siempre le había parecido un buen lugar para pensar.

El error fue eso: pensar que el mundo no la miraba.

—¿Tenemos descripción más precisa? —preguntó Miller.

—No —respondió Harris—. Solo dice que parecía tranquila.

Demasiado tranquila.

La reunión terminó sin conclusiones. Oficialmente, no había nada. Extraoficialmente, algo había cambiado.

Evelyn regresó a su escritorio con la sensación de que el aire se había vuelto más denso. Abrió un expediente al azar y lo cerró sin leer. Se obligó a respirar con normalidad.

Durante años, su fortaleza había sido la previsión. Anticiparse a los movimientos ajenos. Pensar tres pasos adelante. Pero esa noche, frente al río, había bajado la guardia.

No por debilidad.

Por exceso de confianza.

A la hora del almuerzo, salió a caminar. Necesitaba moverse, sentir el ruido de la ciudad como una distracción física. Compró un café aguado en un puesto callejero y se apoyó contra un edificio, observando a la gente pasar.

Todos parecían ocupados en asuntos pequeños: llegar a tiempo, no llegar tarde, fingir interés.

Evelyn pensó en lo fácil que era desaparecer a plena luz del día.

—¿Siempre almuerza sola?

La voz la tomó por sorpresa.

Miller estaba a pocos pasos, con las manos en los bolsillos del abrigo.

—Casi siempre —respondió ella—. Me ayuda a pensar.

—Otra vez pensar.

—¿Le molesta?

—No —dijo él—. Me intriga.

Caminaron juntos unos metros en silencio.

—Es curioso —continuó Miller—. Usted entiende este caso mejor que nadie.

Evelyn lo miró.

—Es mi trabajo.

—Lo es —asintió él—. Pero a veces parece que lo siente.

Ella sostuvo su mirada, imperturbable.

—Alguien tiene que hacerlo.

Miller no respondió de inmediato.

—Mi padre solía decir que el problema de sentir demasiado es que uno empieza a justificar cosas —dijo finalmente.

Evelyn sonrió con suavidad.

—Depende de qué cosas.

Se separaron poco después. Miller volvió a la comisaría. Evelyn caminó en dirección contraria.

Esa noche, en su apartamento, la libreta negra pesó más de lo habitual. Evelyn la abrió, revisó los nombres, las marcas.

Arthur Bellows.

Clara Whitman.

Walter Pierce.

No había errores allí. Todo estaba donde debía estar.

El error no estaba en los nombres.

Estaba en ella.

Se acercó al espejo del baño. Observó su reflejo con detenimiento. Por primera vez, no buscó orden ni control. Buscó señales.

—No volverá a pasar —se dijo.

Pero la frase carecía de convicción.

Porque, en el fondo, Evelyn sabía algo que no se atrevía a escribir:

El error no había sido detenerse junto al río.

El error había sido disfrutarlo.