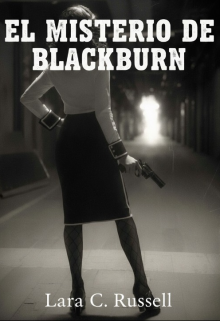

El misterio de Blackburn

El misterio de Blackburn

La ciudad no recuerda como las personas.

Recuerda por capas: titulares superpuestos, rumores gastados, esquinas donde algo ocurrió sin que nadie pudiera señalar exactamente qué. Nueva York siguió respirando con su ritmo habitual la mañana después de que el caso fuera declarado oficialmente cerrado. El tránsito volvió a impacientarse, los periódicos buscaron otra historia, los cafés sirvieron el mismo café ralo de siempre.

Evelyn Blackburn despertó antes del amanecer. Una costumbre que formó durante años.

Se levantó sin prisa y preparó té. El vapor subió lento, como si el aire también estuviera cansado. Miró su apartamento con una atención distinta, consciente de que los espacios cambian cuando dejan de ser necesarios. Nada parecía fuera de lugar. Nada parecía suyo del todo.

En la comisaría, el capitán Harris leyó el comunicado final con voz firme. El imitador había actuado solo. Las pruebas eran suficientes. La narrativa cerraba.

—Buen trabajo a todos —dijo.

Hubo asentimientos. Algún aplauso breve, casi tímido.

Evelyn no estaba en la sala.

Había entregado su placa esa misma mañana.

No hubo escándalo. No lo necesitaba. Harris aceptó la renuncia con una mezcla de alivio y decepción que no intentó ocultar.

—Se va en el momento justo —dijo.

—Los momentos justos no existen —respondió ella—. Solo los inevitables.

Miller no estuvo presente.

Eso también fue una elección.

Evelyn caminó por la ciudad sin rumbo fijo. Pasó frente al edificio del club de jazz, ahora cerrado a esa hora, con los carteles apagados como párpados cansados. No entró. No miró atrás.

El misterio de Blackburn empezaba a formarse así: con una ausencia.

Durante semanas, su nombre apareció de manera discreta en conversaciones que no dejaban rastro. Algunos hablaban de una detective brillante que había preferido retirarse. Otros, de una mujer demasiado cercana al caso. Las versiones no competían entre sí. Se superponían.

Miller siguió trabajando.

A veces, al revisar expedientes antiguos, encontraba marcas que ya no sabía si siempre habían estado allí. Detalles pequeños, elecciones de palabras, silencios. No buscaba pruebas. Buscaba coherencia.

No la encontró.

Una tarde recibió una postal sin remitente.

La ciudad sigue ordenándose sola.

Nada más.

La guardó en un libro que nunca terminaba.

Evelyn se mudó sin anunciarlo. Un departamento más pequeño, en una calle donde nadie esperaba nada extraordinario. Empezó a trabajar en una biblioteca, organizando archivos que no reclamaban juicio, solo cuidado.

Leía mucho.

Escribía poco.

Había noches en las que el viejo impulso regresaba, no como deseo, sino como recuerdo muscular. Entonces caminaba hasta que se le pasaba. La ciudad ofrecía suficientes distracciones para quien sabía mirar sin intervenir.

No hubo más muertes que llevaran su firma.

Eso no significó justicia.

Significó elección.

Años después, un periodista intentó reabrir el caso. Encontró contradicciones menores, fechas que no encajaban del todo. Nada publicable. Nada concluyente. El editor cerró la carpeta.

—Algunas historias funcionan mejor sin resolución —dijo.

El misterio de Blackburn quedó así: como una teoría elegante sin confirmación.

Evelyn envejeció sin dramatismo. El rostro conservó algo juvenil, no por inocencia, sino por ausencia de exceso. Cuando se miraba al espejo, ya no buscaba señales.

Solo continuidad.

Una tarde, sentada junto a una ventana, observó a la gente pasar y pensó que el verdadero secreto nunca había sido matar sin ser descubierta.

Había sido saber cuándo detenerse.

La ciudad siguió.

Ella también.

Y en ese equilibrio imperfecto, sin castigo ni absolución, el misterio de Blackburn encontró su forma final:

No como un crimen.

Sino como una pregunta que nadie se atrevió a responder en voz alta.