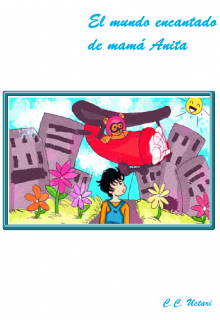

El mundo encantado de mamá Anita

La visita al teatro

Eran las once de la mañana y en el orfanato del padre Ramiro, los niños esperaban ansiosos por la llegada del autobús. Ese día los llevarían al teatro de una clínica del Seguro Social a presenciar una obra de teatro de la afamada Mamá Anita, una dulce y maternal anciana que tenía un grupo teatral con talentosos niños que eran famosos a nivel mundial.

Paquito, que tenía seis años, se alisaba su rebelde cabellera negra intentando en vano parecer más pulcro, pero sus ropas gastadas y raídas no ayudaban en nada a su apariencia. Había escuchado el rumor de que Giovanni, uno de los actores del grupo había renunciado y que Mamá Anita estaba buscando un reemplazo entre los orfanatos, pues el grupo teatral era formado sólo por huérfanos.

―¿Cómo me veo? ―preguntó Paquito a Jacinto, un niño distraído que tenía su misma edad.

―¿Cómo te ves de qué?

―Olvídalo.

Paquito frunció los labios. Mamá Anita quizá se basaba más en el talento que en la apariencia y eso sería bueno, pues en el orfanato siempre lo elegían como actor principal en las obras de la iglesia. Pero los huérfanos de Mamá Anita eran todos ellos unos niños tan bellos, ¿cómo iba a sobresalir de los otros niños con ese cabello que lo hacía ver como un erizo marino encima de una camisa percudida?

Paquito había llegado al orfanato a los dos años cuando sus padres murieron en un accidente de autobús. Nunca fue elegido en adopción, de algún modo las parejas que llegaban siempre preferían a los bebés que no cumplían ni siquiera el año. A sus seis años, la única esperanza de salir del orfanato era si sucedía el milagro de que se fijaran en su talento y lo contrataran en lo que era su sueño desde que vio las obras de mamá Anita en la TV.

Un autobús amarillo al fin llegó a la entrada de la iglesia en el pueblo de San José Tejamanil, en el viejo camino hacia Toluca. Los niños subieron con entusiasmo, comentando de cuál de los actores era su favorito.

―Violeta es la mejor de todas. ¡Y tiene unos ojos tan bonitos!

―¡Argh! ¡Te gusta una niña mayor! ―un niño sacó la lengua en señal de asco―. No, el mejor es Christian.

―¡Sí, Cristian! ―intervino otro, fingiendo tener una espada en su mano―. ¡El caballero de las tinieblas!

―A mí me gusta más Jenny ―comentó el padre Ramiro―. Es una niña muy tierna. Dan ganas de apretujarla como a un muñeco de felpa.

Conforme hablaban de ellos, Paquito dibujaba en su mente las imágenes de cada uno de los ocho jóvenes del grupo teatral. Era una pena que Giovanni renunciara. Pero estaba por cumplir veinte años y ya no encajaba en el grupo. En realidad, era su favorito. Por lo regular interpretaba papeles de hechiceros y era algo que le hacía soñar despierto.

La hora de viaje hasta el teatro le pareció eterna. Pero en cuanto estuvieron bajando del autobús, entrando al teatro y acomodándose en las butacas, todo se volvió mágico, como si el mismo lugar se hubiese llenado con polvo de hadas.

El telón se abrió y entre un escenario florido, apareció Jenny, volando con unas hermosas alas translúcidas y un tutú color rosa. Todo era tan perfecto que ni siquiera se notaban los cables que la sostenían en el aire. Los niños exclamaban con admiración cuando cada uno de los actores iba saliendo a escena. Christian, que ahora era el mayor del grupo con su alborotado y sedoso cabello rojizo, encima de un corcel de plástico que emitía luz y blandiendo una espada para luchar contra un fiero dragón fue quizá el que más admiraron los niños. Pero por quien más suspiraron fue por Violeta, una jovencita de alrededor de diecisiete, de larga y brillante cabellera negra, tez blanca y labios afilados quien salió con atuendo de princesa.

Pero no menos importantes fueron Dany, de trece años. Con una sonrisa pícara entre su blanco y pecoso rostro y quien interpretaba a un travieso duende. O Susy de quince, morena y con el cabello rizado, ella era una hechicera. Los mellizos, Andy y Lily de nueve años hacían el cómico papel de escuderos del caballero Christian, ambos un tanto regordetes, de pelo color chocolate y piel apiñonada con sonrojadas mejillas.

Cuando la obra terminó, los niños prorrumpieron en aplausos. El telón bajó y al volverse a elevar apareció una anciana ligeramente regordeta, vestida con un atuendo azul rey en estilo del siglo XIX y un mandil blanco que hacía pensar en ella como una dulce abuela que recién cocinaba galletas.

―Gracias pequeños ―dijo con su dulce voz―, ver sus sonrisas es el mejor regalo para todos nosotros. Ahora una sorpresa extra. ¡Todos iremos a la alberca del gimnasio a divertirnos!

―¡Sí! ―vitorearon los niños

―Y, como sorpresa adicional, haremos con ustedes una obra de teatro: Las sirenas del banco del chinchorro.

Los aplausos y gritos de los niños no se hicieron esperar. Salieron casi corriendo por la explanada hacia la alberca techada, apenas se pusieron el bañador y corrieron lanzándose al chapoteadero. Detrás de ellos llegaron dos hombres de edad adulta. Eran Pablo y Eduardo, hijos de Mamá Anita. Nadie sabía a qué se dedicaba Eduardo, pero Pablo era famoso por sus guiones. Entre los juegos, Pablo y Eduardo daban instrucciones a los niños para improvisar una obra de teatro en la que ellos actuarían.

Editado: 20.09.2023