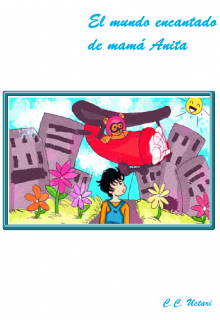

El mundo encantado de mamá Anita

El nuevo inegrante

El corazón de Paquito latía con tanta fuerza que creía que en cualquier momento saldría saltando de su pecho. Mamá Anita se levantó de la banca y caminó hacia Paquito, quien se había quedado petrificado por la sorpresa, tomó la cara del niño entre sus manos y lo observó, frunciendo el entrecejo y ladeando sus labios en una extraña sonrisa de evaluación.

―Sí que lo tienes.

―¿Tengo qué? ―Paquito no tenía idea de qué hablaba.

―Dime pequeño ―la anciana se sentó en la esquina de la banca tomando la mano de Paquito―, ¿te gusta el teatro?

―¡Mucho! ―se apresuró a responder―. El padre Ramiro me ha conseguido varios libros de teatro. ―Comenzó a listar son sus dedos― Romeo y Julieta, La zapatera prodigiosa, La estrella de Sevilla…

―¿La estrella de Sevilla? ―la anciana dejó salir una risa de sorna―. Son obras un poco avanzadas para alguien de tu edad.

―No, no lo son ―Paquito se puso a la defensiva. En cierto modo la anciana parecía no creerle―. He ayudado a mis compañeros a hacer estas y muchas otras obras. Hacemos una cada tres meses y…

―¿Te gustaría entonces pertenecer a mi grupo teatral?

Eran las palabras que esperó toda su vida, pero no decía nada, se quedó frente a la anciana con la boca bien abierta, asintiendo torpemente con la cabeza. La anciana no mostró emoción alguna. Le dio dos palmadas en el hombro y se levantó.

―Voy a platicar con el padre Ramiro.

Mamá Anita salió de la iglesia dejando a Paquito en una combinación de incredulidad y emoción. Lentamente llevó su mano hacia su mejilla y se propinó un fuerte pellizco, aulló de dolor, pero en seguida una sonrisa se dibujó en su rostro y comenzó a saltar, festejando.

Deseaba que los días pasaran rápido. Regularmente tardaban de algunas semanas a unos cuantos meses para que se concretara la adopción, pero para su sorpresa, ese mismo día a las ocho de la noche, un lujoso automóvil color plata estaba esperando en la entrada de la iglesia. Eduardo salió dedicando una fría sonrisa a los niños al rededor. Cerró la puerta de golpe y caminó hacia el despacho del padre Ramiro en donde sólo estuvo algunos minutos. El padre Ramiro lo acompañó hasta el atrio, donde Paquito jugaba matatena con sus amigos.

―Prepara tus cosas, Paco ―dijo el padre Ramiro con una enorme sonrisa.

―¿Ya? ―preguntó, alarmado.

―La siguiente semana comenzamos una gira por Venezuela ―explicó Eduardo con su voz fría y pasiva―. No podemos esperar.

―Pero con otros tardan mucho… ―uno de los huérfanos reclamó.

―No hay problema, Juancho ―interrumpió el padre a uno de los niños―, ellos tienen convenios que ayudan a facilitar los trámites. Paco, ve por tus pertenencias.

Juancho se unió a los otros niños, que observaron a su amigo, unos con tristeza, otros con envidia, pero Paquito estaba tan entusiasmado que no cuestionaba nada en absoluto. Llegó hasta el dormitorio en un santiamén, no tenía muchas pertenencias, sólo un par de yoyos y autos de madera que él mismo había tallado, un collar de conchas que había pertenecido a su difunta madre y cinco mudas de ropa. Todo entró en una bolsa de plástico.

El padre Ramiro formó a los niños en fila para que despidieran a Paquito.

―Quizá nos veamos pronto ―dijo abrazándolos uno a uno―. En cuanto pueda, los invitaré a ver una presentación.

Eduardo esperaba a un lado del auto, frunciendo los labios al notar que el camino de terracería le tenía los zapatos cubiertos de polvo. Paquito entró a la parte trasera del automóvil y se despidió de todos con la mano. El padre Ramiro le dedicaba una sonrisa triste y paternal al niño que crio desde hacía más de cuatro años, pero eso no fue lo que le hizo fruncir el entrecejo. La anciana Viviana llegaba a la parroquia, casi corriendo. Parecía un tanto alarmada, Paquito la vio hablando con el padre Ramiro, quien le señaló el auto que subía hacia la carretera. La señora Viviana observó con gravedad el auto que se perdía entre un par de autobuses.

―¿Qué te hizo pensar que podías invitar a esos niños a ver otra presentación? ―preguntó Eduardo cuando todos se habían perdido de vista.

―¿No puedo? ―Paquito estaba asombrado de que le dijeran eso.

―Quiero que entiendas una cosa, muchacho. Ser parte de nuestro grupo no te hace dueño de él. No eres tú quien decide a dónde y cuándo vamos a ir ¿Entendiste?

―Pero pensé que podríamos…

―¿Entendiste? ― Eduardo sonó tan severo que Paquito se hundió en el asiento.

―Sí, señor.

El carácter fuerte de Eduardo no permitió a Paquito intentar preguntar nada. Durante el trayecto el sujeto no hacía nada más que vociferar sobre lo sucio que había quedado su nuevo pantalón casimir y de que tendría que echar a la basura sus zapatos de charol y ante. Era evidente que detestaba los pueblos, y eso fue muy extraño pues no llegaron a ciudad alguna. Paquito creía que irían a la ciudad de México. Cuando vio el auto virar hacia otra dirección, pensó que quizá se dirigirían a Toluca. Pero llegaron solamente al cercano pueblo de Villa Alpina. El auto se internó entre el bosque en donde no parecía haber camino alguno y no paró hasta llegar a un claro. Eduardo bajó del auto y caminó hacia una pequeña cabaña desvencijada.

Editado: 20.09.2023