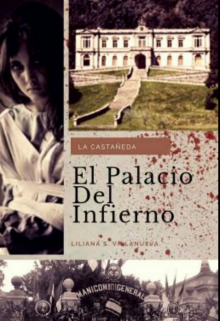

El Palacio Del Infierno.

Parte VIII; Una Siniestra Inocencia.

27 De Mayo, 1957.

Un mes y tres días.

Llevaba la cuenta a la perfección de las horas, y los días transcurridos internada.

Había creado una buena relación con Trinidad pero aún no lograba decirme absolutamente nada sobre ella, porque su obtusa personalidad me era incapaz de proporcionarme la confianza para que a la fin pudiera relatarme del por qué de su estadía ahí, quería saber su historia desde principio a fin; historia desconocida que me carcomida todas las noches especulando e imaginándome a ella en distintos escenarios tortuosos y turbios de como podía ser en verdad. Eso era lo único que me mantenía ocupada por las mañanas, por otra parte mi cabeza también pensaba en Ricardo, no había aparecido durante todo ese tiempo, todo era bastante preciso para mí, perder la noción del tiempo no estaba en mis planes, es por eso que lo recordaba bien, perfectamente; De pie frente a mi ofreciéndome crear una sigilosa y muy práctica mancuerna. Siempre estaba en mis pensamientos al mirar aquel manojo de hojas con portada forrada de piel que me había obsequiado, sin embargo aún no conocía muy bien el lugar y no tenía los medios para saber cómo poder comunicarme con el, así que solo observaba, caminaba y escribía todas aquellas cosas que los internos me relataban con fervor. Creerlo o no ya era parte de mi criterio, pero me gustaba escucharlos, mirar cada gesto que hacían al hablar, cada ademán y la manera en la que sus labios se curveaban en una sonrisa amarga causadas al evocar sus vidas pasadas, al hablarme del amor y a pesar de todo, de lo bella que era la vida para ellos.

La Castañeda era un manojo de emociones en dónde reinaba el temor y perturbación que causaba aquellas situaciones horribles que con incordio e impotencia solo estaba limitada a observar, sin poder ni decir nada, pero también increíblemente era reconfortante haber conocido a tantas personas, mirarlas y escuchar cada cosa que nadie más quiso escuchar allá afuera. Así que mi mente había dividido en dos partes iguales a la Castañeda:

La primera parte.

La Siniestra.

la parte mala, aquella parte donde a mí y muchos más solían maltratar, alimentarnos peor que un animal, teniendo de custodios especialmente a dos seres atroces e inhumanos; Una enfermera con el alma lóbrega y malvada que solía tratarme con actitud despectiva y profundo sentimiento de asco. Golpearme cada vez que las ganas de hacerlo le florecían por los poros y un hombre mudo, burdo, con una altura grotescamente enorme, pero con el cerebro del tamaño de una píldora, iguales a esas nos metían a la boca con brusquedad y que en realidad eran de azúcar haciéndoles creer a los demás que eran sus respectivos medicamentos, diciendo con promesas que pronto sanarían. Todo era tan asqueroso moralmente que la mentira era lo menos peor de ahí.

Aquella mujer mentalmente destrozada, hecha trizas que solía perseguirme porque para su mente retorcida y distorsionada, yo era la virgen María. Alabándome, besando perturbadoramente mi mano, rezando junto a mí y dedicándome sus plegarias, rogándome con frenesí que la ayudará a salir, suplicándome que la protegiera de la maldad de Satanás que había reencarnado en Soledad Saavedra. Eso, junto con toda esa partida de inestables sociales y mentales que inevitablemente morían de espíritu día con día.

Y la segunda parte.

La Inocencia.

La parte buena, esa parte que irónicamente me reconfortaba la tranquilidad que me transmitía la escasa compañía de aquella vulgar y sonriente prostituta, aquella dama que tenía sexo por cigarrillos.

Ese viejo que tras semanas transcurridas de hablar me había convertido en su única amiga. Cantaba al son y acompañado de su guitarra melodías que seguramente me hubiese hecho ponerme de pie si en algún momento pensaba en rendirme y al final, aquella enfermera de ojos claros que con cautela me cuidaba y a escondidas me obsequiaba hojas blancas de papel para poder seguir escribiendo, hoja que se acumulaban debajo de mi catre.

Y como todas las noches, ya dormían todos. La mayoría atados de extremidades superiores e inferiores a las patas del catre con tortuoso mecate de paja. Los medicamentos solo eran utilizados para silenciar las voces que con misericordia anhelaban salir de ahí o simplemente un miserable vaso con agua. María se las había ingeniado inverosímilmente para que yo fuese una de las pocas que dormía sin permanecer atada por las noches, pues era el único momento en dónde podían escribir con libertad y sin ser descubierta.

En todo ese mes transcurrido, había acumulado un exquisito repertorio de poemas, relatos y canciones en hojas blancas que con las circunstancias se iban dibujando con jaspeadas manchas de sangre y sudor para luego ser guardadas en el catre que ya a esta altura, se encontraba atiborrado de tantas hojas. Era meticulosa respecto a eso, pero sabía rectamente que en algún momento tendría que cambiar de escondite, mientras más tiempo estuviese internada, más información escrita se acumularia.

Respecto a lo demás, estaba fastidiada de estar en aquel mismo pabellón pensando en que fuera de él había veintidós más, y que no era ni la mitad de recorrido en esa gran casona. Me mantenía de mal humor al imaginarme cómo serian los demás pabellones, y pensaba continuamente en como podía lograr recorrer cada esquina.

Llegué a pensar que lo peor era ingresar, y si ya lo había hecho, entonces lo demás no era nada.

Editado: 05.11.2019