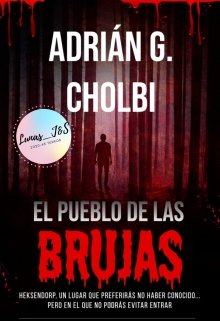

El pueblo de las brujas

1. LA LLEGADA

Corría el mes de febrero del año 2017 y el viento parecía pedir auxilio con sus estremecedores lamentos, creando remolinos de nieve entre las calles invadidas por un ejército de árboles; sobre la superficie de la viga carcomida, alguien había tallado el siguiente mensaje:

SE NOS HA ACABADO EL TIEMPO, LO QUE TANTO TEMÍA SE HA HECHO REALIDAD - D. H.

Albert Plettenberg acababa de despertar después de una merecida noche de descanso; apenas leyó estas palabras desde la cama de la habitación de la posada antes de volver a cerrar los ojos con la intención de esperar un par de minutos para ponerse en marcha. Al final no fueron dos minutos, sino casi media hora. Para cuando se animó a enfrentarse al frío matinal el sol ya se colaba por la ventana, aunque casi con la misma pereza con la que él había decidido empezar su aventura en el extraño pueblo de Heksendorp.

Había llegado a aquel pueblo perdido entre los bosques de Pensilvania la noche anterior, un pueblo que, por otra parte, no aparecía en los mapas, pero que Albert conocía muy bien por haberse criado en él hasta que se mudó a Harrisburg, para estudiar la carrera de derecho. En la actualidad tenía treinta y tres años y ejercía de abogado para un humilde bufete de la ciudad.

Sin embargo, tener que marcharse de Heksendorp para no volver jamás había supuesto para Albert una auténtica liberación, ya que no soportaba el ambiente que allí se respiraba. Nunca supo explicarlo, pero siempre tuvo la sensación de que el aire estaba impregnado de un influjo siniestro. Además, las gentes que allí vivían eran toscas y por regla general poseían un carácter cerrado por el cual resultaba poco alentador tratar de iniciar una amistad, o siquiera una charla trivial, con alguno de ellos. También trataban mal a los forasteros, a quienes rara vez recibían, por eso la posada en la que ahora se alojaba se encontraba en un estado que distaba mucho de ser el de un lugar confortable, con los muebles llenos de polvo y las paredes de madera carcomidas con innumerables manchas de humedad; si algún turista decidía pasar allí la noche, nunca se llevaba un grato recuerdo.

Solo había un motivo por el que Heksendorp pudiera atraer las miradas de gente de fuera: ni más ni menos que un parque de atracciones del que habían sido dueños los padres de Albert, un lugar llamado Cottonland que había sido fundado por sus abuelos en la década de los 80. Lo cierto es que Albert nunca estuvo interesado en heredar el negocio familiar, pero los tristes acontecimientos ocurridos hacía poco le habían obligado a acudir a su pueblo natal con una premura tal que se había visto obligado a aplazar ciertos compromisos profesionales.

Una semana antes le había llegado una carta del mismísimo ayuntamiento de Heksendorp. Era breve. Se la había traído consigo y decía lo siguiente:

Estimado señor Plettenberg:

Lamentamos tener que informarle de que los restos mortales de sus padres, Andrew y Peony Plettenberg, han sido hallados en los límites del pueblo.

Nuestras más sinceras condolencias,

Excmo. Ayuntamiento de Heksendorp.

El matasellos venía con fecha de 1 de febrero, dos días antes de que él la recibiera. No le había sido posible viajar hasta el día 9, por lo que estaba seguro de que el funeral de sus padres ya se había celebrado. No obstante necesitaba despedirse de ellos, de manera que tenía pensado acudir al cementerio. Pero eso no era todo. También necesitaba conocer más detalles acerca de las causas de su fallecimiento, que parecía repentino; mantenía contacto telefónico con ellos una vez por semana y no recordaba que le hubieran mencionado problema de salud alguno.

Nada más abrir el grifo de la ducha gritó de dolor. No había agua caliente. Se dio toda la prisa que pudo, algo que no le resultó fácil ya que odiaba el agua fría, y más en invierno; para cuando terminó deseó regresar cuanto antes a su confortable apartamento. Para colmo las tripas le rugían, pero no estaba seguro de querer arriesgarse con lo que la posada pudiera ofrecerle para matar el hambre, así que decidió ir en busca de un restaurante.

Mientras se vestía de luto volvió a fijarse en la inscripción de la viga, esta vez con más detenimiento. ¿Quién sería D. H.? "Algún turista al que se le congeló el cerebro después de darse una ducha", pensó mientras salía de la habitación.

Una vez en la planta baja vio un reloj de cuco marcando la hora en la pared que había tras la barra del bar. Pasaban cuatro minutos de las ocho. No había nadie allí, al contrario que la noche anterior, cuando le había recibido un individuo de carácter hosco a quien apenas logró arrancarle un "102", refiriéndose al número de la habitación que le había asignado.

Nada más abandonar el edificio de madera (una cabaña, con una planta superior y no más de seis habitaciones) recibió el saludo del frío invernal. El viento, que desde el amanecer no había hecho otra cosa que enfurecerse cada vez más, le llenó la ropa y la cara de copos de nieve. Mientras caminaba, tuvo que protegerse con los dos brazos de las ramas de los fresnos que parecían criaturas salvajes que quisieran despedazarlo. Había llegado a Heksendorp en coche, pero no había podido conducir entre sus calles estrechas e intransitables; estas no habían sido diseñadas para el paso de vehículos. Había tenido que dejar su sedán gris en frente de la posada, que de hecho estaba en el límite del pueblo y era el único lugar que ofrecía alojamiento a quien tuviera valor de solicitarlo. Y es que los árboles allí estaban muy juntos, daba la sensación de que formaban un solo ser, como si jamás se hubiese talado uno desde que Heksendorp fuera fundado: no era que hubiesen árboles entre las casas, sino casas entre los árboles, algo que Albert había olvidado después de tantos años viviendo en la ciudad.

Lo que sí recordaba era la existencia de una pequeña cafetería situada cerca del centro, aunque no existía un "centro" ni una calle principal. De hecho no existía calle alguna: Heksendorp era una agrupación desordenada de casas que parecían haber salido de la nada, como si formaran parte de la naturaleza. Por suerte, después de tantos años, seguía estando en el mismo sitio. Lo cierto es que al ver el cartel de madera con la palabra "Café" colgado junto a la puerta se le escapó una breve risa de triunfo entre jadeos de cansancio. Durante el trayecto, de no más de medio kilómetro, no había visto una sola alma que diese una mota de calidez a los rincones inhóspitos del pueblo.