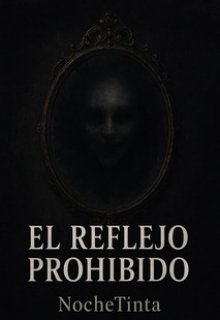

“el reflejo prohibido”

Capítulo 2 – El reflejo que no duerme

Camila se quedó inmóvil.

El corazón le latía tan fuerte que casi podía escucharlo mezclado con el viento.

“Toc… toc… toc.”

Otra vez. Tres golpes. Suaves, insistentes.

Se incorporó lentamente y miró hacia el espejo.

El cuarto estaba oscuro, apenas iluminado por la luz azulada de la luna que se filtraba entre las cortinas rotas. En el reflejo, algo no cuadraba: la Camila del espejo no se movía.

Ella respiraba con dificultad, y su reflejo… no.

Solo la miraba, con los ojos un poco más abiertos, con una expresión que no recordaba tener.

—Debe ser mi imaginación… —susurró, apretando las sábanas.

Pero el reflejo ladeó la cabeza.

Un gesto lento. Casi curioso.

Camila se echó hacia atrás y tropezó con una caja. El ruido quebró el silencio.

Y entonces, el reflejo sonrió.

El miedo se le metió en los huesos. Se levantó de golpe y tapó el espejo con una manta vieja.

No volvió a dormir.

Al amanecer, su madre entró con una sonrisa cansada.

—¿Cómo dormiste? —preguntó.

Camila dudó un momento antes de responder.

—Bien… —mintió.

Pero en el suelo, bajo la manta, las huellas de dedos en el polvo del espejo parecían de alguien que había estado tocando desde dentro.