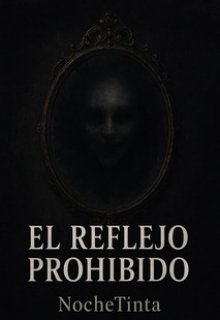

“el reflejo prohibido”

Capítulo 3 – Ecos del cristal

El sol apenas se asomaba entre los árboles cuando Camila bajó a desayunar.

Su madre preparaba café, tarareando distraída, como si nada hubiera pasado.

Camila la observó en silencio, intentando convencerse de que lo de anoche fue solo un sueño.

Pero el miedo no desaparecía.

En la pared del comedor, colgaba otro espejo, más pequeño.

Camila evitó mirarlo, pero cuando lo hizo por un instante, vio una sombra que no estaba ahí.

Se giró de golpe… nada. Solo la mesa y las cajas sin desempacar.

—Mamá… ¿quién vivía aquí antes? —preguntó, tratando de sonar casual.

—Una señora mayor —respondió su madre—. La casa estuvo vacía desde que murió. ¿Por qué?

—Por nada —dijo Camila rápido, aunque su voz tembló un poco.

Esa tarde, decidió volver a su habitación.

La manta seguía cubriendo el espejo, pero había algo distinto: un rincón del tela estaba levantado, como si alguien la hubiera tocado.

Camila tragó saliva y se acercó despacio.

Su reflejo estaba ahí, mirándola. Pero no era exactamente ella.

Tenía el cabello un poco más despeinado, los ojos más oscuros, la sonrisa más… fría.

—¿Quién eres? —susurró.

El reflejo levantó una mano y, con el dedo, escribió algo en el vidrio empañado:

“No soy tú. Aún.”

Camila retrocedió, tropezando contra la cama.

Y justo cuando quiso gritar, la puerta se cerró sola con un golpe seco.