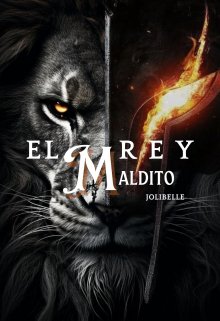

El Rey Maldito

Prólogo

Textos ocultos del Círculo, se menciona una profecía:

“Cuando la luna se oscurezca tres noches seguidas

el león de la noche caminará sobre los huesos del sol,

el trono temblará"

El Trono de Lah’Zareth

El trono de Lah’Zareth temblaba.

El Sol no había elegido a su heredero.

En el Imperio de los Vaerim, no hay distinción entre león o leona cuando se trata de reinar.

El fuego divino arde en quien N'Kala, la Furia del Sol, considere digno de portar su llama.

Reyes y reinas se alternan a lo largo de las eras, pero todos pertenecen al linaje sagrado de la Casa Leonida, los de melena dorada y mirada azul, guardianes del orden solar.

Cuando el elegido es un varón, las reinas son escogidas de entre las casas nobles de leonas de sangre pura, criadas para compartir su rugido y su destino.

Y si la elegida es una reina, los consejeros del Sol buscan entre los clanes a un león digno, fuerte y de melena dorada, capaz de fecundar su linaje sin quebrar su espíritu.

No se trata de amor, sino de equilibrio.

De mantener viva la llama del Sol.

Así, morir dando a luz al heredero no es tragedia entre los Vaerim, sino ofrenda.

Una reina que muere en parto es sepultada entre cánticos solares, su cuerpo devuelto al fuego y a la roca, para unirse al ciclo eterno del linaje real.

En los siglos venideros, su nombre se pronunciará entre rugidos y oraciones, como esposa del Sol, aunque nunca haya gobernado a su lado.

Pero en esta era…

El rey era un león de melena gris, poderoso y cansado.

Cuatro reinas habían muerto bajo su techo.

Cuatro hijos nacieron sin aliento.

Cada muerte, una herida en su alma y una grieta más en su reinado.

Los clanes susurraban traición divina.

Algunos decían que N'Kala lo había condenado por orgullo.

Otros, que la pureza de su linaje había sido mancillada por sangre humana.

Y así, entre rumores de maldición, el trono comenzó a vaciarse de fe.

Y esa noche… la sangre volvió a correr.

Los muros del palacio estaban húmedos de bruma.

El grito desgarrador de la Reina atravesaba los pasillos mientras las doncellas corrían con mantas manchadas y cuencos de agua caliente.

Al otro lado de la puerta, el Rey —aquel león de melena gris y ojos como el sol poniente— caminaba en círculos, las garras de sus pies arañando el mármol como un animal enjaulado.

—Tiene que vivir —murmuró, más a sí mismo que a los guardianes que lo escoltaban—. Si este cachorro muere… mi linaje morirá conmigo.

Su hermano menor, un león años más joven que él, observaba desde las sombras, con una sonrisa segura. Si el rey muere, será su turno para gobernar.

Pero cuando finalmente el llanto del recién nacido se escuchó, no trajo alivio.

Trajo silencio.

Un silencio denso, como el antes de una tormenta.

Los Sumos Sacerdotes de la Orden Solar, cubiertos con túnicas doradas y collares de hueso, se inclinaron ante la cuna… y palidecieron.

El pelaje del infante no era dorado.

Era negro. Más oscuro que las sombras.

Como si la noche misma lo hubiera parido.

Sus ojos, dorados como el fuego de un eclipse, brillaban con una fuerza que quemaba.

El Rey no supo qué sentir.

El cachorro lloraba fuerte, sano, con un rugido diminuto que prometía poder… pero los sacerdotes retrocedieron como si el niño fuese fuego.

—Esto es una señal, Majestad. Una aberración. N'Kala no da vida sin propósito. Este niño… es el Heraldo de la Ruina.

—¿Quieren que mate a mi sangre? —rugió el Rey, aunque la duda ya se deslizaba en su alma como veneno.

—No es su sangre —susurró uno de ellos, sin levantar la mirada—. Es su castigo.

A escondidas, con la orden secreta de arrojar su pequeño cuerpo al mar desde el acantilado de los condenados —los mismos que durante siglos habían tragado a traidores y bastardos. El destino del niño fue sellado esa misma noche.

Pero no todos pueden matar sin mirar atrás.

La reina, antes de ser escogida por el Sol como esposa del monarca, había recibido una visita que cambió su destino.

Una noche, mientras dormía en el santuario de las doncellas, un mensajero de fuego y sombra se presentó ante ella: un espíritu antiguo, ni bestia ni dios, cuya voz parecía surgir del propio corazón del Sol.

—Tu vientre dará a luz al heredero del orden perdido —le dijo—.

—Él traerá de vuelta el equilibrio entre los mundos.

No temas a la oscuridad, pues la noche es la prueba de la existencia del Sol.

Desde aquel día, la reina guardó el secreto como un juramento sagrado.

Y cuando su hijo nació con pelaje negro como la nada, lo entendió todo…

Sabía que, que los de la Orden, verían al niño como una maldición y sería arrojado al mar, y ella, acusada de impura, quemada viva en los altares de la Orden Solar para “purificar su pecado”.

Exhausta tras tres noches sin luna, comprendió que su destino estaba sellado.

Apenas podía respirar, pero llamó a su guardia más leal: Valek, un lobo de pelaje marrón y ojos avellana.

Él había servido a su lado durante años, ocultando un amor imposible que jamás confesó, porque entre clanes distintos —y menos aún entre un león y un lobo— la unión era un sacrilegio.

Con la voz quebrada, la reina le entregó su último deseo:

—Protégelo, Valek.

Llévalo lejos, más allá de la niebla.

Ahora es una maldición… pero yo sé lo que es.

Valek inclinó la cabeza y esa misma noche, la reina bebió un veneno suave, sabiendo que su muerte daría credibilidad a la mentira.

Valek siguió entonces a Nyla, la doncella enviada por la Orden para arrojar al niño desde el acantilado. Ella no iba sola: dos soldados leales a los sacerdotes la escoltaban. Cuando llegaron al borde del precipicio, la bruma los envolvía como una boca abierta.

#3228 en Fantasía

#7854 en Novela romántica

romance fantasía acción aventuras, cambiaformas y humanos, romance destino

Editado: 16.11.2025