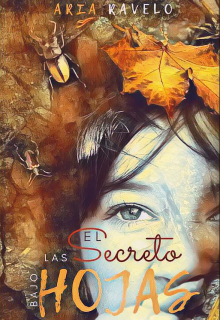

El secreto bajo las hojas

Capítulo 2. Somos aire

El cielo sobre mí es azul, pero ya no es el mismo. El sol sigue estando en su mismo sitio, pero ya no me calienta. Mi piel es fría, incluso si me abrazo a mí mismo, no hay señales de vida en mi cuerpo. Camino sin tocar el piso, como flotando tras tus pies. Corres, sigues corriendo, y no puedo hacer otra cosa que seguirte. Lloras y tus lágrimas se expanden en cámara lenta frente a mí y aunque puedo tocarlas con la punta de mis dedos, no las siento. No hay mucho que sentir aquí… solo un profundo vacío.

A diestra y siniestra todo transcurre borroso como una cinta vieja en un video. La película de la vida con sus colores, aromas, risas y llantos. Niños sin preocupaciones, deseosos de crecer, adultos ocupados, y jóvenes jugando a ser adultos. No hay mucho que mirar, así que me concentro en los rulos danzantes de tu cabello.

La puerta blanca que cierras frente a mí nariz es la de tu casa, reconozco el número ochenta y tres. Recuerdo la última vez que estuve aquí. Es que mis recuerdos siguen siendo míos, siguen estando aquí, en mi mente, grabados con fuego, adheridos a mi piel. Al final solo somos recuerdos, sí, nosotros somos recuerdos, momentos de lo que fuimos, partículas de cada instante que ha quedado en nuestras tristes memorias.

La última vez, las dudas pudieron más y me alejé de tu puerta. Nunca fui demasiado bueno para hablar o para hacer amigos. Supongo que nunca notaste al chico retraído del colegio, o al estúpido bibliotecario que coleccionaba los separadores que dejabas entre los libros que ibas a devolver. No, no era alguien que podía ir a tu puerta a invitarte a salir… no era ese tipo de chicos. De hecho, no era ningún tipo de chico y hasta creo que salía sobrando de las clasificaciones ya existentes en ese mundo ya preestablecido.

Aunque la muerte no ha cambiado mucho las cosas; es extraño, sigo siendo invisible, aire nada más. Aire alrededor de ti, aire que vaga sin un rumbo y sin ocupar un lugar en específico. Además de mis padres, nadie más notará mi ausencia. Sigo siendo aire.

Poso mi mano sobre tu pórtico, y con desasosiego reconozco que no sé si es áspera o lisa. No me puedo acostumbrar a esta falta de sensaciones, cuando lo único en lo que pienso es en abrazarte y sentir tu piel. Mi mano atraviesa la blanca madera, mis pies le siguen y consigo entrar. Hay una escalera, un gran pasillo y a la derecha un gran sofá color azul. Tu padre lee el periódico, tu madre está en la cocina, subo las escaleras por pura intuición, dejándome llevar por el deseo de seguirte. Sigues teniendo el mismo efecto sobre mí, ése embriagador, perturbador y nada elocuente.

La puerta de tu habitación está abierta, no es que eso sea un gran problema para un anima en pena, pero me hace más fácil el acceso a ese pequeño espacio tuyo lleno de color. El rosa y el lila compiten por abarcar cada una de las paredes. Las observo con vehemencia, todo es tal cómo lo imaginé. Acaricio con nostalgia un muro en especial que parece haber estado repleto de fotos, puedo notar las sombras que el tiempo ha enfatizado en la pared y me pregunto qué ha pasado con ellas.

Sales del baño con una toalla enredada en la cabeza y una caja de pañuelos en las manos, tratas de disimular tus lágrimas, pero te aseguro que hasta yo podría descubrirte. Tus mejillas están sonrosadas, tu nariz enrojecida y tus ojos se hacen más cristalinos cuando lloras.

Sacas una enorme caja por debajo de la cama y descubro las fotografías que arrancaste de la pared, fotografías donde ríes y donde ellos parecen felices. ¿Cómo pudiste confiar?

Igual que todos en el pueblo, supongo.

Comienzas a romper las fotos en mil pedazos, los mismos pedazos en los que quedó fragmentada tu alma, y que ni siquiera sé si lo puedas recordar. Yo quiero llorar contigo, pero mis ojos están secos. En vida podemos ser tan frágiles que, incluso el privilegio de llorar es menospreciado cuando debería ser algo sublime y liberador. Estar muerto no me hace ser más fuerte, ni parecer más valiente, no poder llorar lo único que me hace es ser menos humano y eso me aterra.

—¡Ya está lista la cena! —grita tu madre desde el comedor.

Te apresuras a deshacerte de aquellos rostros sonrientes y miradas falsas que quedaron grabados en viejas fotografías, y te vuelves a mirar en el espejo. Te retocas un poco el maquillaje. Incluso así me pareces divina. Mi rostro debería aparecer justo detrás del tuyo, pero parece que cada maldito objeto en esa habitación me demuestra cuán muerto estoy. Tú misma lo haces.

Bajamos y puedo ver a tu hermano pequeño sentado a la mesa, el pelirrojo al que le enseñé a jugar baloncesto una vez en el parque. Tiene apenas seis años y es mucho más divertido de lo que yo fui en toda mi vida. Juega con los cubiertos mientras espera por la cena. Tu padre se arremanga la camisa y busca el cuello de tu madre, para besarla mientras ella trae una enorme cacerola de comida caliente. Ella se queja sin oponerse demasiado. Tú no sonríes, no hay ninguna expresión en tu rostro. Miras el plato vacío mientras tu mente viaja a espacios que ninguno de los presentes imagina. Tu padre ayuda a servir la cena y reaccionas cuando tu plato está lleno de algún tipo de estofado que, a simple vista, parece delicioso.

#15447 en Thriller

#3394 en Paranormal

muerte de un personaje, secretos y rebelaciones, suspenso y drama

Editado: 08.10.2018