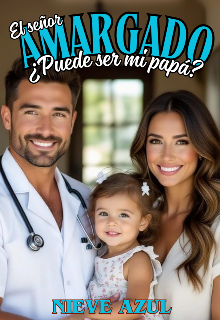

El señor amargado ¿puede ser mi papá?

CAPÍTULO 12

CAPÍTULO 12.

Arthur.

Cuando llego a casa, la luz del salón sigue encendida. Como siempre.

Mi padre está en el sofá, con las gafas puestas y el periódico abierto, aunque sé que más que leer, espera a que yo entre. Lo conozco demasiado.

—Buenas noches —digo, dejándome caer en el sillón frente a él.

—¿Buenas? —arquea una ceja, dejando el periódico a un lado—. Tienes cara de haber discutido con medio hospital.

—Estoy bien —respondo, mientras me quito la bata y la dejo sobre el respaldo de la silla.

Me observa por encima de las gafas, con esa expresión que significa no me mientas. Pero no insiste. Solo asiente despacio, como si me diera margen para hablar… y como sabe que no lo haré.

—Me he enterado de lo del pequeño Oslo —dice finalmente.

Levanto la vista hacia él.

—¿Cómo lo sabes?

—Margaret me lo ha comentado —responde, con un tono tranquilo, aunque noto su preocupación—. Supongo que eres consciente de que ese niño tiene pocas posibilidades, ¿verdad?

Siento un nudo en el estómago al escucharlo.

—Lo sé. Pero eso no significa que tengamos que darlo por perdido.

Él me observa en silencio un momento antes de hablar de nuevo.

—Arthur… incluso si encuentras un riñón a tiempo, suponiendo que no sea en este país… ¿estás seguro de que su seguro cubriría el trasplante completo? Hablamos de cifras altas. Muy altas.

Aprieto la mandíbula, conteniendo la rabia que me produce oír eso, aunque sé que no lo dice por crueldad, sino porque es realista.

—Lo entiendo —respondo convencido—. Pero no pienso rendirme por un maldito número en un papel.

—No hablo de rendirse —dice él, bajando un poco la voz—. Hablo de ser realista, hijo.

Respiro hondo y me paso las manos por la cara.

—El problema es que ahora no solo falla el izquierdo. El derecho está colapsando por el sobreesfuerzo. Oslo está agotado y si no hacemos algo pronto…

Me callo, porque decirlo en voz alta duele mucho más.

Mi padre se quita las gafas y las deja sobre la mesa. Cambiando su tono a uno más sereno.

—Hoy he hablado con Axel Klein —comenta.

Levanto las cejas, sorprendido.

—¿El alemán?

—Sí —asiente—. Tiene varios hospitales en diferentes países, que dirije con su hijo. Me ha comentado que hablará con él , con Milan, para mover sus contactos para ayudarte. Si aparece un riñón compatible, nos avisarán.

Me quedo en silencio, procesando la información.

—¿Estás diciendo que…?

—Que han pasado una alerta a varias clínicas que colaboran con ellos aquí en Inglaterra —confirma—. No es una garantía, pero es algo.

Siento un pequeño alivio, algo que llevaba días sin experimentar.

—Gracias, papá… —murmuro, porque sé lo que significa que haya hecho esa llamada. No le gusta pedir favores y por lo que sé, ha pedido muy pocos.

Él se encoge de hombros, intentando quitarle peso al gesto.

—No tienes que darme las gracias. Solo haz lo que haces siempre, luchar.

Asiento, aunque por dentro siento una mezcla extraña de esperanza y presión.

Subo a mi habitación con esa frase en la cabeza: Tengo que luchar, no puedo fallar. No a Oslo. No después de esto.

Charlotte.

Cuando cierro la puerta detrás de mí, suelto un suspiro largo, como si con él pudiera vaciar todo lo que siento. Pero no se va. El peso sigue ahí, en el pecho, apretándome.

—¡Mami! —la voz alegre de Nora rompe mi nube gris. Sale corriendo desde el salón y se lanza a mis brazos—. ¡Mami, mami, mami! ¿Sabes qué? ¡El cole es gigante! ¡Y tienen un columpio solo para mí!

Sonrío, porque si algo puede arreglar un día horrible es ella. La levanto y la aprieto contra mí.

—¿Solo para ti? —pregunto, fingiendo asombro.

—Bueno… lo comparto con los otros niños, pero ¡es gigante! —me dice agitando las manos, entusiasmada—. Y conocí a una niña que se llama Lucía y… ¡me dejó su muñeca!

—¿Ah, sí? —camino hacia la cocina con ella en brazos mientras me cuenta todo de golpe—. Eso suena increíble.

Cuando entramos, veo a Desi sacando la cena del horno. Me mira y enseguida nota mi cara.

—Uf… esa cara no dice “día maravilloso” precisamente —comenta, dejando la bandeja sobre la mesa.

—Digamos que… —dejo a Nora en el suelo, me quito el abrigo y lo cuelgo en la silla—. Que mi jefe sigue siendo un amargado profesional.

Desi arquea las cejas, divertida.

—¿Amargado? —pregunta Nora, curiosa por el adjetivo.

—Si, es que a ese hombre le falta azúcar. —Interviene mi amiga.

Antes de que yo pueda responder, Nora mete la cuchara en el puré que hay sobre la mesa y suelta con naturalidad.

—Pues yo le llevaría galletas con chispas de chocolate. Así se pondría dulce, dulce... .

Me echo a reír, y siento que el nudo en el estómago se afloja un poco.

—Cariño, ni con todas las galletas del mundo —le digo, dándole un beso en la cabeza.

—Pues entonces que se las coma todas —insiste ella, muy seria—. Porque no se puede estar amargado siempre, ¿a que no, tía Desi?

—Claro que no —responde Desi, sonriendo mientras sirve los platos—. Aunque hay gente que parece empeñada en demostrar lo contrario.

Me siento, cojo el vaso de agua y suspiro otra vez. Esta vez, suelto lo que llevo dentro.

—Hoy… discutimos. Bueno, más bien me echó una bronca monumental.

—¿Por qué? —pregunta Desi, dejándose caer en la silla.

—Porque intenté consolar a la madre de un paciente —explico, removiendo el puré sin ganas—. El niño está muy mal y… le dije que todo iba a ir bien. Y él… me dijo que qué porque había dicho eso, que, que es lo que pasaría si el niño moría mañana.

Desi abre la boca, sorprendida y escandalizada.

—¿Perdona? ¿Te ha dicho eso?

Asiento, sintiendo que las lágrimas quieren subir otra vez, pero me obligo a tragar.

—No tenía derecho —añado, apretando la cuchara—. Sé que me he equivocado, que no debía decir eso, pero… ¿de verdad hacía falta ser tan cruel? Me he sentido fatal solo de imaginarlo.

#649 en Novela romántica

#251 en Chick lit

divorcio y vida nueva, doctor amargado pero con corazón, nueva vida en otro lugar

Editado: 05.11.2025